Prinz Rupi on air

Nach dem Erfolg des YouTube-Kanals „Prinz Rupi TV“ mit mehr als 1 Million Zuschauern startet jetzt ein Radioprogramm unter dem Namen „Prinz Rupi on air“.

Werden auf YouTube schwerpunktmäßig eigene Konzertmitschnitte präsentiert, liefert der neue Radiokanal „Prinz Rupi on air“ Interviews, Lesungen und Nachrichten aus dem kulturellen Underground. Begonnen wird der Sendebetrieb mit einem Interview, das der Schweizer Rundfunk mit Ruprecht Frieling über das Thema „Lustige Lyrik“ führte. Mit von der Partie sind Heinz Erhardt, Joachim Ringelnatz, der inzwischen leider verstorbene Günther Nehm, Franz Freiherr von Gaudy und Robert Gernhardt.

Zum Nachhören:

Lustige Lyrik (Interview)

Faltenwolf grüßt Krokotasche (Lesung)

Schweine im Weltall (Lesung)

Grusical: Frau Zucker will die Weltherrschaft

Peter Lunds neues Familien-Grusical in der Neuköllner Oper basiert auf einem Wortspiel. Kinder haben zu viel Energie singt das zehnköpfige Ensemble und gibt doppelsinnig das Thema des Stückes vor. Denn es geht um den Raub von Energie und die notwendige Energie, dagegen anzugehen. HIER geht es weiter →

Kindle-E-Books: Indie-Autoren stürmen die Charts

Oktober 07, 2011

Am 21. April 2011 begann für viele deutschsprachige Autoren eine neue Zeitrechnung: Amazon.de eröffnete den seit langem sehnlichst erwarteten Kindle-Shop und damit die mit Abstand größte E-Book-Plattform unseres Sprachraums. Bereits im Jahre 1 nach Kindle zeigt sich, dass die Welt der Bücher durch E-Books umbrochen und neu sortiert wird. Erstmals in der Geschichte des Verlagswesens haben Autoren die Chance, selbstbestimmt am Markt teilzunehmen. Aus Bittstellern, die an den Toren der etablierten Verlage kratzen, sind in weniger als einem halben Jahr selbstbewusste Autoren geworden, über deren Schicksal das Publikum entscheidet. Die Stunde der verlagsunabhängigen Indie-Autoren (von independent = unabhängig) hat damit auch in deutschen Landen geschlagen!

Am 21. April 2011 begann für viele deutschsprachige Autoren eine neue Zeitrechnung: Amazon.de eröffnete den seit langem sehnlichst erwarteten Kindle-Shop und damit die mit Abstand größte E-Book-Plattform unseres Sprachraums. Bereits im Jahre 1 nach Kindle zeigt sich, dass die Welt der Bücher durch E-Books umbrochen und neu sortiert wird. Erstmals in der Geschichte des Verlagswesens haben Autoren die Chance, selbstbestimmt am Markt teilzunehmen. Aus Bittstellern, die an den Toren der etablierten Verlage kratzen, sind in weniger als einem halben Jahr selbstbewusste Autoren geworden, über deren Schicksal das Publikum entscheidet. Die Stunde der verlagsunabhängigen Indie-Autoren (von independent = unabhängig) hat damit auch in deutschen Landen geschlagen!

Amazons Kindle-Shop bot bereits beim Start die größte E-Book-Auswahl in Deutschland. Rund 650.000 Titel sind insgesamt verfügbar, darunter befinden sich zahlreiche Bestseller. Mehr als 40.000 deutschsprachige Titel befinden sich im Angebot, davon sind 15.000 allein in den letzten Monaten dazu gekommen. Unschlagbarer Vorteil der Kindle-Elektrobücher ist, dass kein spezielles Lesegerät (Reader) erforderlich ist. Mit einer kostenlos ladbaren App können die Bücher unabhängig vom Betriebssystem auf jedem Rechner, auf iPhone, iPad und Blackberry gelesen werden.

Kindle im Selbstversuch

Von meinen bislang 24 gedruckt vorliegenden Büchern stellte ich sofort diejenigen, deren elektronische Verwertungsrechte bei mir liegen, in den deutschen Kindle-Shop ein. Darüber hinaus bereitete ich vorliegende Manuskripte auf und wandelte sie in E-Books um. Mit einem Dutzend Elektrobüchern ging ich an den Start und voilà: Ich rutschte mit einigen Titeln über Nacht auf die ersten Plätze der Amazon-Bestsellerliste. Dieser schnelle Erfolg war der Tatsache geschuldet, dass ich als Early Adoptor eine ungewöhnlich günstige Ausgangsposition hatte, und die Konkurrenz tief schlief. Inzwischen ist der Konkurrenzkampf voll entbrannt, und auch die großen Verlage betreten die Bühne.

Derweil ist mein Ratgeber Wie veröffentliche ich ein E-Book auf amazon.de? oder: Kindle für Autoren zum Topseller avanciert. Seit mehr als 100 Tagen hält sich der mit 0,99 bewusst günstig ausgepreiste Titel in den Amazon Top-100-Verkaufscharts, und er verkauft sich weiter wie geschnitten Brot. Inzwischen ist es mir darüber hinaus gelungen, mit meinen historischen Miniaturen Wie die Germanen den Tanga erfanden einen weiteren Titel in die Hitparade der Top-100-Verkäufe zu drücken. Dabei kämpfe ich immerhin gegen mehr als 40.000 andere Titel und spiele gegen große Namen wie Steig Larsson, Adler Olsen, Jo Nesbø, John Grisham, Charlotte Roche, Umberto Eco, Christopher Paolini, Andreas Eschbach, Perry Rhodan, H. P. Lovecraft, Grimms Märchen und die Bibel.

Wie wurde dieser ungewöhnliche Erfolg möglich?

Lehre Nummer Eins ist, dass Pionieren immer ein weites Feld offen steht. Dieser Gedanke zieht sich wie ein roter Faden durch mein gesamtes Leben, und er bestätigt sich erneut am Beispiel des Kindle. Vor rund 40 Jahren hatte ich als erster deutscher Verleger offen bekannt, Dienstleistungen für Autoren erbringen zu wollen und darauf eine Geschäftsidee unter dem Slogan Verlag sucht Autoren gegründet, die vielfach kopiert und nachgeäfft wurde.

Trotz Schmähungen von Leuten, die Autoren das Recht absprachen, sich für ihr eigenes Werk auch finanziell zu engagieren, wurde das Unternehmen zu einem enormen Erfolg: Mehr als zehntausend Texten neuer Autoren verhalf ich als Herausgeber und Verleger zur Veröffentlichung. Davon erschienen rund dreitausend in Einzelbüchern. Diese Phase beschreibe ich in meiner Lebensabschnittsgeschichte Der Bücherprinz, die selbstverständlich auch als E-Book bei Amazon erhältlich ist.

2003 verkaufte ich den Verlag und betrat wiederum Neuland, indem ich mich dem digitalen Publizieren zuwandte, Print on Demand und Book on Demand im Selbstversuch testete und auch in diesem Segment Erfolge einheimste und gutes Geld verdiente. Es war insofern kein großer Schritt, vollständig in die Welt der elektronischen Bücher einzutauchen, und ich bin zuversichtlich, darin noch eine lange Zeit angenehm schwimmen zu können, denn: Digital überholt Print.

Lehre Nummer zwei aus meinen bisherigen Erfahrungen mit der Kindle-Edition von Amazon ist, dass Nischentitel auch beim E-Book beste Chancen haben. Der Titel, mit dem ich nach Eröffnung des deutschen Kindle-Shops für einige Wochen die Hitparaden Amazoniens stürmte, war nicht der im Print mit mehreren tausend Exemplaren sauber laufende Bücherprinz, wie ich vermutet hatte. Es war Der Hauptmann von Köpenick. Die wahre Lebensgeschichte des Wilhelm Voigt, eine sozialkritische Kurzbiographie anhand der Original-Gerichtsakten. Dieser Text existiert übrigens ausschließlich als E-Book und kostet schlappe 0,99. Besonders überraschte mich, dass das E-Book über den US-Store vielfach geordert wurde, und auch im britischen Store beachtliche Verkäufe stattfanden.

Lehre Nummer drei: Ohne Qualität geht es nicht. Vielleicht würde ich mit Titeln in den Abteilungen Fantasy, Horror oder Erotik bereits größere Erfolge erzielt haben. Doch in diesen Genres habe ich noch nie geschrieben, und ich kann es vermutlich auch rein handwerklich nicht. Zudem ist der Markt überlaufen. Vor allem Autorinnen wandeln auf den Spuren Amanda Hockings und träumen vom Durchbruch. Er sei ihnen von Herzen gegönnt, aber klar ist auch, dass ohne Qualität kaum Chancen bestehen, eines schönen Tages zu den Auflagenmillionären zu zählen. Kein Leser greift freiwillig zum zweiten Buch eines Autors, dessen Stil ihn bereits einmal gelangweilt hat.

Der Leser will unterhalten werden, und auch das schnödeste Sachbuch kommt nur dann gut an, wenn sein Verfasser im Kopf seiner Leser spazieren geht. Schreiben ist immer noch Handwerk, das wird es auch bleiben. Die Digitalisierung und Kindle verändern dies nur insofern, als jeder Müll ungeprüft zum E-Book avancieren kann. Im E-Book-Bereich wird es einen Wettbewerb zwischen Gut und Schlecht geben. Dieser wird härter und schneller geführt werden als im Printbereich. Das liegt an den niedrigeren Einstiegspreisen sowie am aktiven Feedback der mehrheitlich jungen Leser, die es als Digital Natives gewohnt sind, ihre Meinung in Leserrezensionen, Foren und Blogs zu verbreiten. Und dies führt direkt zur nächsten Erkenntnis, die ich beim Kindlen gewonnen habe.

Lehre Nummer vier: Wer sozial vernetzt ist, hat bessere Karten. Bücher werden nicht dadurch verkauft, dass sie veröffentlicht werden. Diesen Zahn mussten sich viele Autoren bereits im Printbereich ziehen lassen. Sie träumten, ihre zwischen zwei Buchdeckel gepressten Äußerungen würden Buchmenschen zum Sturm auf Buchhandlungen bewegen. Diesen Zahn müssen sich ebenso auch E-Book-Autoren ziehen lassen, denn das Einstellen in den Kindle-Store und die bloße Verfügbarkeit bei Amazon schafft null Umsatz. So gibt es bereits jetzt hunderte E-Books, von denen noch kein einziges Stück verkauft wurde.

Der besten Promoter eines E-Books sind sein Verleger und sein Autor. Handelt es sich um eine Personalunion, liegt die volle Last auf den Schultern des Autors. Wer nun die Börse zückt und Anzeigen oder Werbespots für viel Geld schaltet, hat damit eventuell Erfolg. Die jahrelangen Erfahrungen der US-Autoren sprechen indes dagegen. Besser ist es, auf denjenigen sozialen Gemeinschaften aufzubauen, in denen der Autor seit langem aktiv ist und vielleicht schon über sein Buch berichtet, Leseproben eingestellt und Erfahrungsaustausch gesucht hat. Ich meine damit sowohl die Nachrichtenkanäle unserer Zeit wie Twitter, Facebook, Google+ wie die Blogosphäre, wo ein Gedankenaustausch intensiv und ausführlich möglich ist. Hier gilt es, eine Gemeinde oder einen Fanclub um sich zu scharen, die sich auf das E-Book freuen, es erwerben und die frohe Kunde verbreiten.

Mir helfen jedenfalls die mehr als 11.000 Follower meines Twitter-Accounts und tausende Freunde bei Facebook, Google+, XING, Qype, LovelyBooks und diversen Blogs enorm. Es hat zwar jahrelange Mühe gekostet, diese Gemeinschaften aufzubauen und zu pflegen, doch all das zahlt sich konkret aus, und ich bedanke mich bei allen treuen Lesern herzlich dafür.

Kurt Krömer schlägt Prinz Rupi hinter den Kulissen des ECHO-Klassik

Simone Kermes, Sängerin des Jahres 2011, erhält den ECHO-Klassik von Thomas Gottschalk. Fotos: © Ruprecht Frieling

Am Sonntag Nachmittag wurde abends dann auch vom ZDF in bereinigter Fassung übertragen der ECHO-Klassik an wunderbare Musiker, Sänger, Instrumentalisten und Ensembles verliehen. Hinter den Kulissen der seriösen Gala ging es, unbeobachtet von öffentlich-rechtlichen Kameras, indes hoch her. Dies belegen Fotos von der After-Show-Party, die Reporter des BLOGSDORFER ANZEIGER unter des Argusaugen kräftiger Securityleute aus dem streng bewachten Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt schmuggeln konnten.

Simone Kermes bedankt sich bei Prinz Rupi, der die Jury mit Currywurst bestochen hatte, damit sie Sängerin des Jahres wurde …

… und schenkt ihm als Andenken ihre blauen Schuhe.

Weil er selbst keinen ECHO-Klassik bekam, versucht Comedian Kurt Krömer in einem unbeobachteten Moment, Prinz Rupi mit der heiß begehrten Trophäe zu erschlagen …

… um sich dann angesichts des Blitzlichtgewitters sofort wieder als Freund einzuschleimen.

Freude bei Fachpresse und Musikindustrie über den erfolgreichen ECHO-Klassik (von links): Frederik Landwehr & Bisseh Akamé (Universal Music), Simone Rickert (Kulturredaktion „Brigitte“), Christian Kellersmann (Managing Director Universal Music Classic & Jazz)

Starker Tobak: David Canisius, begnadeter Geiger, Berghain-Star-DJ und Chef des „Capital Dance Orchestra“ qualmt Prinz Rupi voll

Hélène Grimaud: Blind Date mit Mozart?

September 29, 2011

Hélène Grimaud ist eine der faszinierendsten Pianistinnen unserer Zeit. Die am 7. November 1969 geborene Künstlerin aus Aix-en-Provence zählt zur Weltspitze und schlägt von Berlin über New York bis Tokio Zuhörer in Bann. Grimaud legte neben vielen anderen Arbeiten eine kongeniale Interpretation von Bach-Werken vor, die sie auf dem Flügel einspielte. Prinz Rupi sprach mit der begnadeten Künstlerin über ihr musikalisches Schaffen sowie über ihren Umgang mit dem Internet.

Prinz Rupi: Hélène, bei unserer letzten Begegnung sprachen wir über Johann Sebastian Bach. Nun präsentierst Du Wolfgang Amadeus Mozart. Warum hast Du Dich für Mozart entschieden?

Hélène Grimaud: Man kann sich wohl kaum Musiker nennen, wenn man nicht auch Mozart spielt. Mozart ist für mich eine spezielle Angelegenheit, schon als Kind und später als Teenager spielte ich viel von ihm. Vom intuitiven, fast instinktiven Spiel wechselte ich mit dem Älterwerden in einen intellektuelleren Umgang mit seinem Werk, und das ist das eigentlich Schwierige an Mozart: Wieder zurück zu finden zur Einfachheit seiner Kompositionen das bedeutet übrigens sehr viel Arbeit.

Prinz Rupi: Bachs Musik ist recht schwer. Seine Stücke sind voller Tiefgang und Strenge. Mozart erscheint mir dagegen wie ein Fliegengewicht.

Hélène Grimaud: Die Leichtigkeit und Anmut macht Mozarts Musik so einzigartig und unverwechselbar. Seine Musik ist aber auch voller Tiefe: Sie umspannt einen weiten Bogen menschlicher Gefühle ohne Pathos und Sentimentalitäten. Genau darin liegt die Schwierigkeit.

Prinz Rupi: In Deutschland ist Mozart äusserst populär. Seine Zauberflöte ist die meist gespielte Oper an allen Musiktheatern, gefolgt von Hochzeit des Figaro und Don Giovanni. Wie würdest Du den wahren Mozart beschreiben?

Hélène Grimaud: Für mich persönlich ist das Requiem in Don Giovanni der wahre Mozart. Er hat natürlich sehr viel mehr Facetten, sehr viel mehr Gesichter. Schon als Kind spürte ich, dass sich hinter den glücklichen und leichten Seiten seines Schaffens sehr viel mehr verbirgt, eine gewisse charakterliche Instabilität

…

Prinz Rupi:

… etwas hinter der vermeintlich glücklichen Maske

…

Hélène Grimaud: … eine manische Energie, die zu diesen scheinbar glücklichen Momenten führt. Es sind nicht nur Schönheit, Anmut und der Unterhaltungswert seiner Musik. Es sind nicht nur Perlen, die vom Himmel fallen.

Prinz Rupi: Während er am Figaro arbeitete, schrieb Mozart sein berühmtes Klavierkonzert No. 23 in A-Dur, das Du auf Deiner neuen CD interpretierst. Ohne Pauken und Trompeten ist es reine Kammermusik. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit dem Kammerorchester des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks?

Hélène Grimaud: Mit dem Orchester des Bayerischen Rundfunks habe ich unter verschiedenen Dirigenten mehrere Programme eingespielt. Dann hörte ich von dem Kammerorchester, mit dem ich ein Programm Best of Bach plante. Die Zusammenarbeit war wundervoll, wir entschieden uns für weitere gemeinsame Konzerte. Da wir alle sehr stark eingebunden sind, gab es nur wenige Termine für ein Mozart-Programm, das ich mit höchsten Erwartungen verknüpfte. Die Konzerte gelangen dann so einzigartig, dass die Idee der Live-Aufzeichnung entstand und das neue Album geboren wurde.

Prinz Rupi: Den zweiten Satz des A-Dur-Klavierkonzerts hast Du mal als das erhabenste Orchesterstück bezeichnet, das Mozart je schrieb.

Hélène Grimaud: Das ist nur meine persönliche Ansicht. Für mich ist dieser Satz absolut erhaben, einer dieser Augenblicke in der Musik, wo es nichts anderes braucht. Es stammt fast aus einer anderen Welt und ist gleichzeitig verankert in diesseitigen Erfahrungen. Es versöhnt das Diesseits und Jenseits, und die Wirkung des Satzes ist beeindruckend das spüre ich nicht nur selbst sondern erlebe es auch bei Zuhörern. Deshalb wurde es für die Aufnahme gewählt.

Prinz Rupi: Dieses Adagio aus No. 23 beginnt mit zwölf Solotakten und Mozart schrieb ein spezielles Siciliano-Thema für das dem Klavier folgende Orchester: süß und schmerzlich Ist das Musik, die Dein Herz berührt?

Hélène Grimaud: Auf jeden Fall. Das ist auch der Grund, warum die Musik heute noch lebt. Sie berührt uns, sonst würden wir sie nicht brauchen. Das macht klassische Musik auch so wertvoll: Sie hat die Fähigkeit, Menschen zu bewegen und Gefühle zu verändern. Sie berührt die Seele, das macht sie einzigartig.

Prinz Rupi: Glaubst Du, Mozart erzählt eine Geschichte mit diesem 23. Klavierkonzert?

Hélène Grimaud: Ich bin nicht so stark in Musikgeschichten. Natürlich ist es gut zu wissen, welche Ideen und Visionen ein Komponist hatte, und ich würde gern erfahren, was Mozart bewogen hat, dieses Stück zu schreiben. Am Ende jedoch ist die Musik immer sehr viel größer als alle Geschichten, die vielleicht am Anfang standen. Für meinen Geschmack reduzieren Geschichten die Musik auch ein wenig, darum bin ich kein großer Freund dieses Gedankens. Was meinst Du dazu?

Prinz Rupi: Ich weiß es nicht. Aber es könnte eine traurige Liebesgeschichte dahinter stecken. Ein Geschichte von Liebe, Zärtlichkeit und Hingabe.

Hélène Grimaud: Liebe ist immer ein gutes Thema.

Prinz Rupi: Wie hörst Du eigentlich Musik? Kaufst Du Wagenladungen Schallplatten und CDs? Oder sitzt Du lieber im Konzert und hörst live?

Hélène Grimaud: Heh, das ist eine Fangfrage! Aber im Ernst: Ich könnte weder ohne das eine noch das andere leben. Wenn ich im Konzertsaal bin und es geschieht etwas Besonders auf der Bühne, dann ist das der beste Platz, den ich mir vorstellen kann. Es gibt nichts, das dieser Magie gleich kommt. Auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, ohne einen Ort der Ruhe und Zurückgezogenheit zu sein, an dem ich meine Lieblingsstücke höre.

Prinz Rupi: Mit meiner Frage möchte Dich in die Welt des Internets locken. Hast Du schon mal Musik von iTunes oder einer anderen Plattform gezogen?

Hélène Grimaud: Na klar!

Prinz Rupi: und hast sie dann auf einem iPod oder iPhone gehört?

Hélène Grimaud: Ja, auf beiden. Ich mag die Bequemlichkeit: Einfach nur schauen, was ich gerade brauche und sofort darüber zu verfügen. Manchmal entdecke ich Stücke oder Interpretationen, von deren purer Existenz ich nicht einmal wußte. ABER: Ich bin jemand, der Dinge gern in Händen hält und in den Booklets liest. Ich nehme auch gern CDs aus dem Regal und stelle sie später wieder zurück. Ich möchte nicht ausschließlich mit meinem iPod hören, dabei habe ich exzellente Kopfhörer und versuche, das Beste herauszuholen. Natürlich ist es toll, eine riesige Discothek zur Verfügung zu haben, wenn ich unterwegs oder auf einem Flug bin.

Prinz Rupi: Findest Du es toll, wie das Internet zur Verbreitung von Musik beiträgt?

Hélène Grimaud: Durchaus. Dass all diese Dinge verfügbar sind, finde ich gut.

Prinz Rupi: Du hast tausende Fans in aller Welt. Wie kommunizierst Du mit ihnen?

Hélène Grimaud: In erster Linie durch meine Musik, hoffe ich. Ich bin kein großer Kommunikator. Das Beste, was Künstler bieten können, ist ihr Werk, ist das, was sie tun. Sie geben alles auf der Bühne oder im Studio vor dem Mikrofon. Ich weiß natürlich, dass Freunde klassischer Musik ein Bedürfnis nach größerer Nähe verspüren. Für mich ist das weniger wichtig. Eine Journalistin fragte mich kürzlich, was ich täte, wenn ich ein Date mit Mozart hätte, und ich hoffe, ich habe sie nicht zu sehr mit meiner Antwort schockiert, aber ich habe kein Interesse an einem Treffen mit Mozart. Ich muss nicht wirklich wissen, was hinter der Kunst steckt. Mich interessiert die Kunst, alles andere ist Nebensache.

Prinz Rupi: Nutzt Du Netzwerke wie Facebook oder Twitter?

Hélène Grimaud: Facebook habe ich eine gewisse Zeit genutzt, aber ich schreibe dort nur unregelmäßig. E-Mails und SMS nutze ich im Geschäftsverkehr und wenn es notwendig ist. Um mit engen Freunden zu sprechen, nehme ich das gute alte Telefon und höre gern ihre Stimmen.

Prinz Rupi: Greifst Du auf langen Flugreisen auch mal zu einem Buch?

Hélène Grimaud: Ich liebe es! Das Flugzeug bietet eine der letzten Möglichkeiten, vollkommen ungestört zu lesen. Man ist für eine Zeitspanne isoliert und kann nicht aus der Lektüre gerissen werden.

Prinz Rupi: Schon mal ein E-Book gelesen?

Hélène Grimaud: Bis jetzt noch nicht. Ich habe einem Freund ein Lesegerät geschenkt, das ist eine große Erfindung.

Prinz Rupi: Du hast natürlich endlos viel von und über Mozart gelesen. Gibt es ein Werk oder eine Biographie, die Du empfehlen kannst?

Hélène Grimaud: Nicht wirklich. Magst Du vielleicht eine Empfehlung abgeben?

Prinz Rupi: Das wage ich hier nicht. Aber ich würde Mozart gern einmal treffen und ein wenig ausfragen. So wie Dich

Hélène Grimaud: Das glaube ich Dir sofort. Toll, unser Gespräch hat Spaß gemacht!

WERBUNG

Herrlich absurd: Das Ding aus dem Sumpf

September 22, 2011

Tief in den Sümpfen der Everglades forscht der geniale Dr. Dr. Paine nach einem Elixier, das Pflanzen blitzschnell wachsen lässt. Im Auftrag eines Lebensmittelkonzerns will er den Hunger auf der Erde besiegen und dafür den Nobelpreis einheimsen. Der fortschrittsgeile Forscher arbeitet fieberhaft an seinem Ziel und wird dabei hingebungsvoll unterstützt von der drallen Blondine Abbigail. Die Sexbombe vergöttert ihn. Dritter im Bunde ist der schwer verhaltensgestörte Assistent Dr. Jason R. Wood, dessen Onkel die Arbeit finanziert. Robin Wood möchte unbedingt ein wenig vom Ruhm seines Dienstherrn abbekommen und ebenfalls an Abbi knabbern HIER geht es weiter →

Wie Prinz Rupi zu Papst Rupi I. wurde

Papst Rupi I. ernannte Carsten Roehrig zum Leibfotografen und gestattete ihm, ihn exklusiv im Heiligen Kleid abzulichten

Während das katholische Kirchenoberhaupt sich noch darauf vorbereitete, in den Himmel aufzusteigen, traf ihn der Finger Gottes an seiner empfindlichsten Stelle: Der Heilige Vater wurde abgesetzt und ist nicht länger Papst! Papst Rupi I. sorgt künftig für frischen Wind. HIER geht es weiter →

Berliner Wahlsonntag: Hurra, der Zirkus kommt!

September 16, 2011

War das eine Freude, wenn in früher Jugendzeit der Zirkus ins Städtchen kam! Bereits Tage zuvor klebten verwegen aussehende Männer farbenfrohe Plakate an Bäume, Zäune und Masten. Aus dem Nichts kamen sie wieder und errichteten über Nacht in einem Gewirr von Stangen, Seilen und Segeltuch ein gewaltiges Zelt. Bald trafen Güterwagen mit exotischen Tieren ein: Elefanten wurden entladen und im Triumphzug vom Bahnhof zur Festwiese begleitet. Rassige Rösser, mürrische Mulis, klapprige Kamele und braune Bären trotteten durch den Staub langer Straßen.

War das eine Freude, wenn in früher Jugendzeit der Zirkus ins Städtchen kam! Bereits Tage zuvor klebten verwegen aussehende Männer farbenfrohe Plakate an Bäume, Zäune und Masten. Aus dem Nichts kamen sie wieder und errichteten über Nacht in einem Gewirr von Stangen, Seilen und Segeltuch ein gewaltiges Zelt. Bald trafen Güterwagen mit exotischen Tieren ein: Elefanten wurden entladen und im Triumphzug vom Bahnhof zur Festwiese begleitet. Rassige Rösser, mürrische Mulis, klapprige Kamele und braune Bären trotteten durch den Staub langer Straßen.

Zirkusluft verhieß Abenteuer, das war der Stallgeruch der großen, weiten Welt. Und wurde gar ein Schild mit der Inschrift „Junger Mann zum Mitreisen gesucht“ aufgehängt, dann träumten wir, uns heimlich aus der Villa Mama zu schleichen und dem Ruf ins Ungewisse zu folgen.

Mit dem Älterwerden verflüchtigte sich die Zirkusluft, und spätestens, seitdem ich offiziell „erwachsen“ bin, also wählen gehen, den Führerschein befristet abgeben und den Zusammenbruch von Euro-Staaten mit immer mehr Schulden verzögern darf, hat der Zirkus von anno Tobak seinen Reiz verloren. Dennoch schaue ich hin, wenn ein Plakat mit einem Clownsgesicht oder einem Männchen machenden Dickhäuter meinen Weg kreuzt, und das geschieht zuverlässig alle vier Jahre. Denn dann zieht der Politzirkus durchs Land

An diesem Wochenende lacht mich ein zwei Meter hoher, giftgrüner Papagei von einer riesigen Plakatwand an. Das Plappermaul heißt Henkel, wie mir von kundigen Zirkusfreunden verraten wird. Pardon, der Vogel wirbt natürlich nur für ihn, denn Herr Henkel ist ein ehrenwerter Mann der Berliner CDU, der selbst mal an die Futternäpfe will. An jeden zweiten Baum hat er deshalb ein Plakat mit dem sinnigen Hinweis „Ich bin ein CDU-Baum“ tackern lassen, um die Leute zum Besuch der Vorstellung anzulocken. Er träumt davon, mit seinen Leuten die regierende SPD zu beerben, die auf ihren Ankündigungen behauptet, sie würde „Berlin verstehen“.

Die attackierten Berlinversteher präsentieren statt eines exotischen Tieres lieber ihren Regierungschef Wowereit. Der Chefdompteur hält eine alte Dame wie einen zerzausten Tanzbären an der Hand und will damit wohl die mütterlichen Instinkte der zahllosen Seniorinnen von Sprayathen gewinnen. Tatsächlich ist ein enges Miteinandergehen der Generationen schon deshalb sinnvoll, weil nächtens die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet wird, auch wenn der Mond lediglich verhangen strahlt, und Schlaglöcher Tiefen haben, die an den pazifischen Marianengraben erinnern.

Die attackierten Berlinversteher präsentieren statt eines exotischen Tieres lieber ihren Regierungschef Wowereit. Der Chefdompteur hält eine alte Dame wie einen zerzausten Tanzbären an der Hand und will damit wohl die mütterlichen Instinkte der zahllosen Seniorinnen von Sprayathen gewinnen. Tatsächlich ist ein enges Miteinandergehen der Generationen schon deshalb sinnvoll, weil nächtens die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet wird, auch wenn der Mond lediglich verhangen strahlt, und Schlaglöcher Tiefen haben, die an den pazifischen Marianengraben erinnern.

Mit sorgendurchfurchter Stirn und Augenringen galoppiert daneben Renate Künast für „Die Grünen“ durch das Manegenrund, dass die Sägespäne fliegen. Die Spitzenkandidatin bietet sich dem hochverehrten Publikum mit Sprüchen wie „Renate kämpft“ und „Renate arbeitet“ als spaßfreier Kraftprotz mit Wadenbeißermentalität an. Inzwischen hat die Kunstreiterin allerdings kalte Füße bekommen und in einem Meisterstück öffentlichen Ungeschicks „Renate geht“ verkündet. Manche Auftritte gehen eben mal daneben.

Wie es sich für einen großen Zirkus gehört, gibt es neben Stars und Schwergewichten auch einen Tross mit Zauberern, Jongleuren und Tanzmäusen. Das kleinste Lebewesen unter der Zirkuskuppel heißt FPD. Die Partei der Westerwillis, Wendehälse und Wackelpeter möchte an der Zwei-Prozent-Hürde abgeholt werden und lädt mit besonderem Pfiff zur großen Zirkusshow ein: Auf den Plakaten der inzwischen kaum noch wahrnehmbaren Partei prangt vor dem Kürzel ein rapsgelber Aufkleber. Die „neue“ FPD will damit andeuten, dass mit etwas Make-up alles viel besser läuft als in den Jahrzehnten zuvor. Ob das reicht, um bei der nächsten Vorstellung wenigstens die Karten abreißen zu dürfen? Sichtbares Merkmal der blassgelben Werbebotschaften ist jedenfalls, dass sie sich bereits bei leichtem Regen ablösen und entsprechend schnell vom Winde verweht werden.

Wie es sich für einen großen Zirkus gehört, gibt es neben Stars und Schwergewichten auch einen Tross mit Zauberern, Jongleuren und Tanzmäusen. Das kleinste Lebewesen unter der Zirkuskuppel heißt FPD. Die Partei der Westerwillis, Wendehälse und Wackelpeter möchte an der Zwei-Prozent-Hürde abgeholt werden und lädt mit besonderem Pfiff zur großen Zirkusshow ein: Auf den Plakaten der inzwischen kaum noch wahrnehmbaren Partei prangt vor dem Kürzel ein rapsgelber Aufkleber. Die „neue“ FPD will damit andeuten, dass mit etwas Make-up alles viel besser läuft als in den Jahrzehnten zuvor. Ob das reicht, um bei der nächsten Vorstellung wenigstens die Karten abreißen zu dürfen? Sichtbares Merkmal der blassgelben Werbebotschaften ist jedenfalls, dass sie sich bereits bei leichtem Regen ablösen und entsprechend schnell vom Winde verweht werden.

Zu jedem Zirkus gehört auch ein kleiner Kitzel, der von mahlendem Trommelwirbel begleitet wird. Mal ist es der Dompteur, der seinen Kopf in den Rachen des Löwen legt und ihn dabei krault. Manchmal sind es atemberaubende Sprünge ohne Netz und doppelten Boden. Diesmal wirbt ein verbissen wirkender Grauschopf in schwarzer Ledermonitur für einen Motorradstunt im Raubtierkäfig. Es ist der Chef der braunen NPD, dessen Konterfei hoch oben und unerreichbar unter dem Kuppelzelt klebt. Lautstark will der Todesfahrer aus wolkigen Höhen heraus „Gas  geben“. Offen bleibt bei dieser Losung, die auch direkt vor dem Jüdischen Museum prangt, wem er denn dieses Gas geben bzw. wen er ins Gas schicken will. Das wird sich wohl erst zeigen, wenn er freigelassen werden sollte, um mit steifem Am durch einen brennenden Reifen zu springen. In der großen Pause verteilt er derweil als Pausenclown lustige Kreuzworträtsel, deren Lösungswort „Adolf“ lautet.

geben“. Offen bleibt bei dieser Losung, die auch direkt vor dem Jüdischen Museum prangt, wem er denn dieses Gas geben bzw. wen er ins Gas schicken will. Das wird sich wohl erst zeigen, wenn er freigelassen werden sollte, um mit steifem Am durch einen brennenden Reifen zu springen. In der großen Pause verteilt er derweil als Pausenclown lustige Kreuzworträtsel, deren Lösungswort „Adolf“ lautet.

Menschen, Tiere, Sensationen und ein wenig Nervenkitzel. Das Zirkusorchester setzt zum flotten Marsch „Einzug der Gladiatoren“ an und muntert mit Tusch und Fanfarenklängen auf. In die Manege drängen nun verwegene Akrobaten, die sich als Piraten verkleidet haben. Während sie mit blanken Messern zwischen den Zähnen in affenartiger Geschwindigkeit die Wanten entern, stürzen Go-go-Girls vom Team „Deutsche Angst“ in die Manege und zeigen Bilder von brennenden Autos, vermummten Männern und lodernden Fackeln. Ach, wäre es nicht furchtbar, wenn Piraten in die Parlamente zögen und dort Totenkopfflaggen hissten? Vielleicht würden sie gar Ministerin „Zensursula“ als Geisel nehmen? Nun weiß selbst der CDU-Papagei keinen Ausweg mehr und schweigt still.

Ratlos starrt das Publikum in die Zirkuskuppel

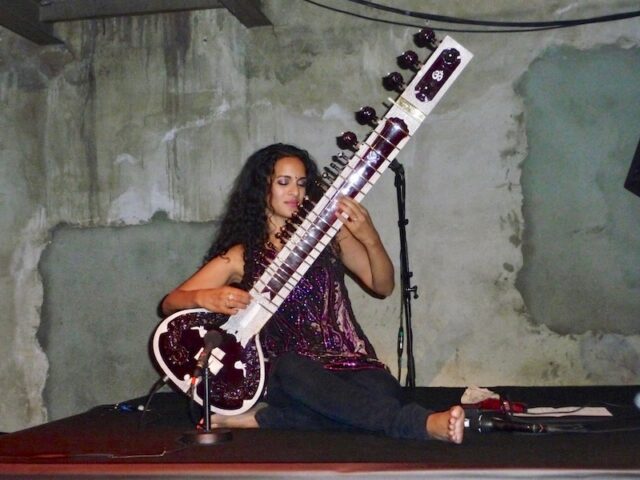

Interview mit Anoushka Shankar: Die Sitar ist mein Baby

Sie ist jung. Sie ist wunderschön. Und sie spielt Sitar mit einer Virtuosität, dass der Atem stockt: Anoushka Shankar. Prinz Rupi traf die Tochter des legendären Sitar-Gottes Ravi Shankar. HIER geht es weiter →

Rheingold Feuerland: Musikalisch reizvoll, stimmlich schwach, inhaltlich schlicht

Man nehme den wohl berühmtesten deutschen Opernkomponisten, sein bekanntestes Werk, den talentierten Spross eines modernen Komponisten, eine beliebte Schauspielerin und verfrachte all das in den Berliner Problembezirk Neukölln – fertig ist »Rheingold Feuerland«. – Doch ob das reicht? HIER geht es weiter →

NEUESTE BEITRÄGE

- Ritter von der Rolandnadel – die Schlaraffen erstmals öffentlich

- Wie Angst lenkt – und warum sie ein gefährliches Machtinstrument ist

- Der Uhu – Symbol der Weisheit, Hüter des Geistes, Bruder im Scherz

- Neues Buch von Prinz Rupi – »Chaos, Karma, Katastrophen«

- Der Karajan vom Schillerplatz – eine persönliche Leseempfehlung

- Mama Lauda im Heustadel – Hochzeit im Idyll

- Der lachende Uhu – Ergebnisse des Wettbewerbs

- Sippenhaft 2.0 – Die moralische Verurteilung durch Nähe

- Verlernen wir das Lesen?

- Leipziger Buchmesse 2025: TikTok, Tüll und Tausende Teilnehmer

- Wie man einen alten Ochsen in Gang bringt. Eine Allegorie

- Was ist Erfolg? Oder: Scheitern als kreativer Prozess

- Bleib dir selbst treu!

- Gedicht-Wettbewerb »Der lachende Uhu«

- Buchrevolution 2025: Selfpublishing im Turbomodus – Wie KI den Markt überschwemmt

- Ein Leben für die Kultur: Zum Abschied von Manfred Eichel

- Zyn – die moderne Sucht

- Fesselnde Porträts: Prinz Rupis »Der Karajan vom Schillerplatz«

- Lesekultur im Wandel: Überlebt das Buch?

- Lexika im digitalen Zeitalter: Warum gedrucktes Wissen unersetzlich bleibt

- Die Weisheit des Hofnarren oder: Die Last der Sorgen

- Prinz Rupi liest Groteske von Hermann Harry Schmitz

- Abschied mit Wehmut: Clown-Museum Leipzig schließt

- Abschied von John Mayall: Der Vater des britischen Blues

- Teuflisches Opern-Spektakel: »Der Freischütz« in Bregenz

- Spektakulär: Steampunk Meißen 2024

- Kunst trifft Natur: Prinz Rupis Meisterwerke im Rosengarten Forst

- Schreiben bleibt die schönste Nebensache der Welt …

- Girl from Tokyo – ein Prompt im Vergleich

- Warum wir essen, wie wir essen: Eine Reise in die Vergangenheit

- BoD vs. KDP/Amazon: Über Leistungsversprechen und »Compliance«

- Ein Jahrhundert Franz Kafka: Die zeitlose Relevanz eines literarischen Genies

- Ich habe einen Joint gedreht – was nun? Ein Ratgeber für Kiffer

- Leipzig im WGT-Fieber: Das Festival der Schwarzen Szene

- Die Geschichte vom Zeitvertreib und der verlorenen Stunde

- HILFE: Mein Hund hat AD(H)S!

- Der Nussknacker-Modus

- Für alle Freunde des Western: »Das Grenzerbuch«

- Neuerscheinung: »Die Schöpfung« von Prinz Rupi

- Siegfried Sack † – Der sakrale Bildhauer

- Lutz Görner ist tot. Ein Abschied

- Möhrenmassaker im Osterland

- Leipziger Buchmesse zwischen Tradition und Trend

- Fotograf Jürgen Henschel: Der Mann mit der Leiter

- Prinz Rupi im Jahr des Drachen

- Wenn schwarze Schweine träumen

- Der Mythos von der Unentbehrlichkeit

- Tausche Zement gegen Hemingway

- Unsere Zukunft ist in Gefahr. Prinz Rupi sagt NEIN!

- Prinz Rupi spricht Friedrich Nietzsche: »Vereinsamt«

- KRISENMODUS – Wort des Jahres 2023

- PISA-STUDIE: Brauchen wir überhaupt noch Schulen?

- Leinwand-Lyriker RALPH TURNHEIM rockt den Stummfilm

- CHRISTIAN MORGENSTERN: Die unmögliche Tatsache

- Fünf Lehren über das Geld aus »DER KLEINE PRINZ«

- Dunkel war’s, der Mond schien helle

- Sprachverwirrung Deluxe: Wenn DIKTATSOFTWARE zum Dichter mutiert

- Dampf & Design: Werdau im STEAMPUNK-Fieber

- Literarisches Comeback: „DER BÜCHERPRINZ“ auf der Frankfurter Buchmesse

- JOHN McLAUGHLIN – Legende des Fusion

- BUCHBERLIN 2023 im Bild: Ein Fest für Buchliebhaber

- Oper EUGEN ONEGIN in Barcelona

- CHRIS FARLOWE und Colosseum: Auftritt der alten Meister

- Mit Zahnrad, Zylinder und Magie: STEAMPUNK im sächsischen Freital

- NEW HEALING FESTIVAL: ein Fest der Sinne

- Schönheit hat ihren Preis

- Prinz Rupis »Ring des Nibelungen«: Keine Sekunde Langeweile

- Mampe zeigt 100 KI-BILDER zum Thema Elefanten

- Mit Zahnrad und Zylinder: Meißen taucht in STEAMPUNK ein

- Prinz Rupi lässt bei Mampe 100 ELEFANTEN fliegen

- Hitze, Haut und Humor: Ein morbides Sommerabenteuer

- Prinz Rupi zeigt Steampunk-Kunst in Meißen

- Frisch auf die Ohren: Gratis-Hörbücher vom »Roboter Archimedes«

- John Lennons »Yellow Submarine« jetzt im Lügenmuseum

- »Angriff der Killerkekse«: Sarkasmus und schwarzer Humor treffen auf Alltagssituationen

- »Stress im Cyberspace«: Prinz Rupis sarkastischer Blick auf die digitale Welt

- Interview mit NAPOLEON BONAPARTE: »Die Feder ist mächtiger als das Schwert«

- Patricia Strunk: Anwältin wird Fantasy-Autorin

- PUPSALOT IST DA!

- Ist Text-Ki ein stochastischer Papagei?

- Clemens Brentano: Alliteration als Stilmittel

- Orgelmusik trifft KI-Bildersymphonie

- Uwe Kullnick: »Prinz Rupi ist der kreativste Mensch, den ich persönlich kenne«

- Martin Regenbrecht: Büchermachen ist ein Vergnügen

- Das liebestolle Krokodil – Eine KI-Groteske

- Was ist Künstliche Intelligenz? – Die KI antwortet im Interview

- Helmut Rosenthal – Der Lionel Hampton von Hermsdorf

- Sensationsfund in Sachen OTTO BÖGEHOLZ

- Die Legende vom Schlaraffenland

- Chris Farlowe: Eine lebende Legende des Blues

- Ki für Einsteiger: Der Tanz ums goldene Kalb

- 20 Begegnungen auf der BuchBerlin 2022

- KI fördert Neugier, Spieltrieb und Fantasie

- KI-Kunstgalerie in Schloss Lilllliput rockt

- KI-Kunst: Der Osnabrücker Friedenspanzer

- Premiere im Buchmarkt: Erstmals KI-Kurzkrimi erschienen

- René Magritte – Wegbereiter der KI-Kunst

- Praxisbericht: Prinz Rupi erklärt KI-Kunst

- Prinz Rupi zeigt seine KI-Kompositionen in Schloss Lilllliput

- »ABC der Verlagssprache« neu erschienen

- Internet intern: Darum gewinnen Neuerer

- Bregenz: Premiere von »Madame Butterfly« säuft ab

- Weltberühmt durch Selfpublishing?

- Breaking News: Prinz Rupi angebissen!

- 80 Jahre Hannes Wader

- 70 Jahre Prinz Rupi – Eine Nachbetrachtung

- Unbewusste Kräfte aktiv nutzen

- Wie nutze ich ein Pseudonym richtig? – Alles über Künstler-, Tarn- und Decknamen

- Neue Kinderbuchreihe: Der Roboter Archimedes

- Kunst gegen Krieg und Kanonen

- Autor sucht Verleger: Wie finde ich einen Verlag für mein Buch?

- Wie man erfolgreich E-Books verkauft

- Stilkunde: Alliteration und Tautogramm

- Mit Büchern das gefrorene Meer der Zeit löchern

- Die heißesten Fotos von der BuchBerlin 2021

- Self-Publishing-Day 2021 in Wort und Bild

- Siri hilft beim Wählen. Eine Satire

- Samstagnachmittag zu Hause

- Prinz Rupi besucht Schloss Lilllliput

- 1-Satz-Literaturclub feiert Jubiläum

- Feuchtes Erwachen

- Ich habe ein Buch geschrieben – Was nun?

- Clubhouse: Heisser Scheiss mit Suchtgefahr

- Weihnachtspost im Zeichen der Corona-Pandemie

- Prinz Rupi wagt den Covid-Test

- Bye, Bye, Thomas R. P. Mielke

- Sex ist mies. Beat ist mies. Eine Farce

- Möhren, Mohren, Moritaten

- Pest-Lektüre: Die Maske des Roten Todes von E. A. Poe

- Bye, bye, Phil May!

- Joseph Beuys: Ein Künstler folgt seinem Stern

- Hurra! Es gibt wieder Klopapier!

- „Der Panther“: DAS Gedicht zur Corona-Krise

- Der Große Corona-Maskenball

- Kurzausflug in einer Höllenmaschine

- Passierschein A38 gegen Ausgangssperre

- Sicherheit durch Kaffeefilter gegen Viren?

- Leipzig: Buchmessen-Absage und wirtschaftliche Folgen

- Leipziger Buchmesse 2020 wegen Corona abgesagt

- Kino: PARASITE bietet grandiose Satire

- Gruselig: Wie ein Berliner Miethai Menschen schikaniert

- JOJO RABBIT – Kann man über Hitler lachen?

- Eberhard Kleinschmidt (80), der älteste Slammer Deutschlands

- Die Ursonate des Merzmenschen Kurt Schwitters

- Videopionier Wolf Kahlen wird 80

- ASMR gilt als der neue Gehirn-O(h)rgasmus. Mit Hörbeispielen

- Die Kuh im Propeller: Ritsch – Ratsch! Weg war sie

- Können Männer Romance schreiben?

- BuchBerlin 2019 – der ultimative Bildbericht

- Janina Venn-Rosky: „Milliardärs-Romanzen schreibe ich nicht“

- Psychogramm des Hofnarren

- Hab Sonne im Herzen – auch in schweren Zeiten

- Clash of Cultures oder: It´s a DaDa-World

- Liefert Self-Publishing nur Schrott?

- Liebeserklärung an Hans Fallada

- Von Schundromanen, Zeitfressern und Nicht-Marketing – Interview mit Sarah Baines

- Brunopolik – Scheitern als Teil der Kunstproduktion?

- Der Hase im Rausch

- Wie Axel Hollmann Schriftsteller wurde. Porträt eines Self-Publishers

- Nulla dies sine linea – Über den Schreibzwang

- Wie oft sollte ein Newsletter erscheinen?

- Ein Komma kann Leben retten

- Ahoj-Brausepulver gegen Hitzekoller. Ein Geständnis

- Bregenzer Festspiele 2019: »Rigoletto« am Bodensee

- Wie konzentriere ich mich beim Schreiben?

- Parkbank-Lesung bei Bruthitze: 12 Fotos, die jeder sehen muss

- Jennifer Hilgert: Innehalten!

- Muss ein Autor fließend schreiben können?

- 8. LoveLetterConvention – das ultimative Fest für Fans des Liebesromans

- Self-Publishing-Day 2019 bricht zu neuen Ufern auf

- Berlin-Tiergarten: Literatur auf der Parkbank

- Manfred L.: Ich bin der schreibende Leichenflüsterer

- In welchem Kostüm kommt Lady Gaga zum Self-Publishing-Day 2019?

- Lektorat? – Nein, danke!

- Hanami – Das farbenfrohe Fest der Kirschblüte

- Franz Michael Felder: Der schreibende Bauer

- Auf einen Kaffee mit Elke Becker

- Auf eine Tasse Tee bei Tanja Neise

- Wie ich zum Spinnenmann wurde

- Die Buchkritik ist tot. Lang lebe die Buchkritik!

- Deutschland-Video von Rammstein provoziert

- Lügen, Likes und Liebesschwüre

- Was sind Sterne-Bewertungen bei Büchern heute wert?

- Torsten S., der rasende Lokalreporter

- Susanne Höhne: Galeristin aus Leidenschaft

- Stephan Graf von Bothmer: Stummfilmpianist mit Kultstatus

- Deutschland, mein Wintermärchen

- Mila Vázquez Otero: Kunstwerke aus Papiermaché

- Erich Mühsam: Latente Talente

- Der Fall Relotius und die Autoren

- Crowdfunding für Kunstprojekte: Mit Moos mehr los

- Mehr als 1 Million Besucher auf Prinz Rupis YouTube-Kanal

- Potsdam: 1. Buchmesse der Autoren und Verlage

- BuchBerlin 2018: Treffen der Paradiesvögel

- Der Mond am Baukran im PalaisPopulaire

- Galerie Beuteltier-Art zeigt kubanische Kunst

- Ingo Insterburg: Bis zuletzt den Schalk im Nacken

- Gangsterfilm 4Blocks oder: Wem gehört Berlin?

- Michael Hutter: Ein Hieronymus Bosch der Neuzeit

- Dortmund: Pink Floyd Exhibition rockt

Sämtliche Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird anwaltlich verfolgt. © Ruprecht Frieling aka Prinz Rupi, Berlin