Das Hamburger Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL steht Kopf. Einer ihrer Besten, Vorbild für den journalistischen Nachwuchs, hat systematisch gelogen und betrogen. Auch im Self-Publishing wurden derartige Erscheinungen bekannt. Die Parallelen sind unübersehbar, und auch die Ursachen sind ähnlich.

Ein Kommentar von Ruprecht Frieling

Alarm im Hafen! Die Gralshüter des faktenorientierten, ethischen Journalismus haben in ihren gläsernen Büros an der Ericusspitze 1 in der Hamburger HafenCity ein Gewächs gezüchtet, das Fake-Journalismus produzierte und dafür sogar noch mit Preisen, Auszeichnungen und Anerkennung überhäuft wurde. Was ist geschehen?

Tatsächlich hat ein 33-jähriger Spiegel-Reporter namens Claas Relotius einige seiner besten Reportagen frei erfunden. Er publizierte Gespräche mit nichtexistenten Zeitgenossen und zog sich Geschichten aus der Nase, die allerlei Vorurteile über fremde Länder, verschlafene Dörfer und umkämpfte Kriegsgebiete bestätigen und vielleicht gerade unter diesem Aspekt wahrscheinlich und glaubhaft wirkten.

Der Faktenfälscher hat laut Auffassung seines bisherigen Arbeitsgebers seit 2011 »mit Vorsatz, methodisch und hoher krimineller Energie getäuscht«. Besonders peinlich für den SPIEGEL ist dabei, dass die berühmte, mit 60 Spezialisten ausgestattete Dokumentationsabteilung, die eigentlich jeden Fakt sorgfältig prüfen soll, an der Nase herumgeführt wurde und versagte. Kein Wunder, wenn Rechtsextreme jetzt mit fetten Fingern auf das Nachrichtenmagazin zeigen und es als prominenten Beweis dafür zitieren, dass im deutschen Journalismus gelogen wird bis sich die Balken biegen.

Preise und Ehrungen für Faker

Doch die Texte wurden nicht nur veröffentlicht und im eigenen Haus als Beispiel für gut recherchierten narrativen Journalismus empfohlen. Auch die Juroren des Deutschen Reporterpreises 2018 jubelten. Relotius habe wieder einmal die beste Reportage des Jahres geschrieben, einen Text »von beispielloser Leichtigkeit, Dichte und Relevanz, der nie offenlässt, auf welchen Quellen er basiert.« Dabei verkaufte der vielfach preisgekrönte Autor Märchen, die den Gebrüdern Grimm alle Ehre machen würden.

Ullrich Fichtner, einer der drei amtierenden Chefredakteure des SPIEGEL wirkt fassungslos: »Die kruden Potpourris, die wie meisterhafte Reportagen aussahen, machten ihn zu einem der erfolgreichsten Journalisten dieser Jahre. Sie haben Claas Relotius vier Deutsche Reporterpreise eingetragen, den Peter Scholl-Latour-Preis, den Konrad-Duden-, den Kindernothilfe-, den Katholischen und den Coburger Medienpreis. Er wurde zum CNN-„Journalist of the Year“ gekürt, er wurde geehrt mit dem Reemtsma Liberty Award, dem European Press Prize, er landete auf der Forbes-Liste der „30 under 30 – Europe: Media“ – und man fragt sich, wie er die Elogen der Laudatoren ertragen konnte, ohne vor Scham aus dem Saal zu laufen.«

Aufregung ist pure Heuchelei

Der wohl größte Flop der deutschen Pressegeschichte: Der »Stern« präsentierte 1983 Tagebücher von Adolf Hitler. Kurz darauf stand fest: Die Bücher waren gefälscht

Auch aus anderen Redaktionsstuben sind Fälle bekannt, wo Journalisten das Blaue vom Himmel logen, um vermeintliche »Fakten« aufzuwerten und interessanter zu machen. Die Aufregung um den Spiegel Redakteur sei deshalb pure Heuchelei, meint Markus Kompa, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in Köln. Relotius habe nichts anderes getan, als ihm aufgetragen wurde, nämlich »Geschichten zu liefern, die das erwünschte Narrativ bedienen, regelmäßig Klickzahlen zu liefern und unerwünschte Beiträge zu vermeiden.«

Anne Fromm, Medienredakteurin der taz seit 2014, sieht die Problematik grundlegend: »Der SPIEGEL hat, wie andere große Blätter auch, Standards gesetzt, wie heute journalistische Texte erzählt werden. Porträts und Reportagen leben von einer möglichst großen Nähe. Vom Nacherzählen, Nachfühlen, von Emotionalität und Details. An Journalistenschulen lernt der Nachwuchs, dass Reportagen beim Leser „Kino im Kopf“ erzeugen sollen, dass ein guter Text starke „Protagonisten“ braucht und einen „Konflikt“, dass die „Dramaturgie“ des Textes wichtig ist. Man lernt, die Texte nicht Artikel zu nennen, sondern „Geschichten“.«

Wenn derartige Geschichten dann von allen Seiten umjubelt, zitiert und mit Preisen überhäuft werden, dann ist die Orientierung für den journalistischen Nachwuchs klar: Sie wollen ebenfalls zu Edelfedern werden, die gut bezahlt und hochdekoriert werden. »In den vergangenen Jahren ist die Edelreportage zur Königsdisziplin des deutschen Journalismus stilisiert worden«, weiß Publizist und Ex-Handelsblatt-Chefredakteur Bernd Ziesemer.

Die Verlockung der Journalistenpreise

Jörg Thadeusz, der zahlreiche Preisverleihungen moderiert und Relotius selbst diverse Auszeichnungen überreicht hat, übt scharfe Kritik an der großen Zahl an Journalistenpreisen: »Es gibt 500 Journalistenpreise in Deutschland, da kann man nicht mehr von Bescheidenheit sprechen.« Thadeusz lehnt es ab, weiterhin Preise zu überreichen und entsprechende Veranstaltungen zu moderieren: »Mich ekelt Journalismus passagenweise an. Ich möchte nicht mehr in der Jury sitzen und ich möchte unter keinen Umständen mehr diese Veranstaltung moderieren.«

Die Website Journalistenpreise.de listet aktuell sage und schreibe 722 Preise. »Von einer Leistungsschau des redaktionellen Handwerks sind gerade einige der renommiertesten Wettbewerbe zu einer Selbstbeweihräucherung mit sektenhaften Zügen mutiert«, meint Berlin-Korrespondent Marvin Schade von MEEDIA.

Dabei weiß jeder in der Szene, dass der überwiegende Teil der teils gut dotierten Preise von der Industrie ausgelobt wird. Unternehmen sichern sich damit Publizität und weitgehendes Wohlwollen der Reporter. Journalistenpreise zählen zu den Instrumenten zielgerichteter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit großer Konzerne und Verbände und verleihen ihnen im Nebeneffekt sogar ein »soziales« Mäntelchen.

Versuchung ist die Ursache des Versagens

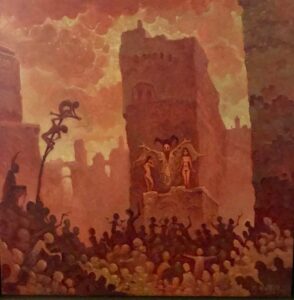

Die Versuchung ist groß, und Gier kennt keine Grenzen. »Lot«, Gemälde von Michael Hutter ©Sammlung Frieling

Die eigentliche Ursache für das menschliche Versagen von Relotius und Konsorten ist systembedingt. Es ist die ungeheure Versuchung, die Schreiberlinge dazu verleitet, Sein und Schein zu vermengen, Fakten und Fiktion durcheinander zu wirbeln, um sich dann für entsprechende Reportagen feiern und prämieren zu lassen.

Es ist der enorme Druck, dem ersten Erfolg einen zweiten und dritten hinterher zu schieben, sich nicht nur weiter auf der Erfolgsleiter zu halten, sondern nach oben zu steigen, noch mehr Erfolg zu bekommen, noch mehr Preise einzuheimsen, noch mehr Anerkennung zu bekommen.

Er ist die Einladung zum persönlichen Turmbau zu Babel, zum Aufstieg in den Olymp der besten Autoren

Dabei geht es nur mittelbar um Geld. Es geht um Anerkennung.

Anerkennung ist eine Währung, die vor allem in den sozialen Medien gern gesehen ist. Wer möglichst viele Klicks und Kommentare für Blogartikel, Facebook-Posts, You-Tube-Filme, Tweets, Instagram-Fotos und Fünf-Sterne-Rezensionen bekommt, der «rankt« höher, wird entsprechend der Algorithmik besser und von mehr Personen gesehen, strahlt heller und fühlt sich entsprechend gut.

Parallelen zur Autorenwelt

Wie im institutionellen Journalismus entsteht auch im in der Autorenschaft ein immanenter Zwang, immer mehr leisten zu müssen, um eine gewonnene Position behaupten und auszubauen zu können. Besonders anfällig sind für dieses Hamsterrad die vollkommen unerfahrenen Self-Publisher.

Es gilt, eine Veröffentlichung mit möglichst vielen positiven Rezensionen auf Amazon oder anderen Bewertungsplattformen zu verzieren, um damit die vermeintliche Qualität eines Textes öffentlich zu beweisen. Dabei gibt es im Gegensatz zum Journalismus weder Qualitätskontrolle noch moralische Instanzen, die ein Mindestmaß von Verhalten einfordern.

Martina Gercke war eine der ersten Self-Publisher, die als Plagiatoren überführt wurden Foto: © R. Frieling

Das Besondere am Self-Publishing ist, dass jeder im Rahmen der geltenden Gesetze veröffentlichen kann, was er will. Der Autor muss niemanden um Erlaubnis oder um Überprüfung bitten.

Im Self-Publishing geht es zunehmend darum, eine einmal eroberte Pole Position in den Bestsellerlisten zu halten und möglichst ständig auf den vordersten Plätzen der Charts zu stehen. Das bedeutet, die Schlagzahl der Veröffentlichungen ständig zu erhöhen und nicht nur jedes Vierteljahr, sondern möglichst alle zwei Monate oder sogar noch schneller ein neues Werk auf den Markt zu werfen.

Ein Self-Publisher muss seine mühsam gewonnenen Fans bei Laune halten, denn Leser sind besonders im Trivialbereich hungrig und gehen schnell fremd, wenn der Lieblingsautor nicht schnell genug liefert.

Dieser steigende Druck bringt manchen Self-Publisher in eine Situation, in der im Extremfall Familie und Freunde geopfert werden, um nach oben zu kommen. Beschert anfänglich noch die Fertigstellung eines Buches das Gefühl von Erfolg, verflüchtigt sich dieses dann schnell. Denn schon geht es darum, dieses Werk »erfolgreich« werden zu lassen – und das bedeutet, es zu vermarkten und zu verkaufen. Alles wird dem Gott des vermeintlichen Erfolgs geopfert.

Nicht das Laufrad entscheidet, wann du stehen bleibst … Thomas Knip schuf dieses Meme unter Verwendung eines Video-Stills von Kate Perry

Die Sucht nach Erfolg

An jeder Ecke bieten dazu Marketender Kurse für mehr Erfolg an, wobei die Messlatte stets danach ausgerichtet wird, was andere von einem erwarten. Der eine definiert Erfolg als Lob und Anerkennung, andere sprechen direkt den Umsatz an.

»Mission Bestseller« nennen das Mentoren der Szene und bringen es auf den Punkt: »Es genügt nicht, dass du ein gutes Buch schreibst … Du musst es auch erfolgreich vermarkten und verkaufen.« Gemeint ist immer dasselbe: sich in das Hamsterrad zu begeben und zu laufen, zu laufen, zu laufen …

Dass dabei ein nahezu religiöser Fanatismus in einer Szene entwickelt wird, deren harter Kern einem »Papst« folgt, der eine »Bibel« verfasst und mit missionarischem Eifer die »Idee« des Self-Publishings vertritt, rundet das Bild ab.

Es ist und bleibt der Tanz um das Goldene Kalb, und dabei wäre es eigentlich Aufgabe der älteren und erfahreneren Autoren, vor dieser tückischen Entwicklung zu warnen statt sie weiter zu befeuern.

Mit missionarischem Eifer predigt der derzeitige Vorsitzende des Selfpublisher-Verbandes, den Erfolg, den er sich selbst erträumt

Kein Wunder, wenn im Produktionsprozess Texte oder Ideen von anderen Autoren geklaut und unter eigenem Namen herausgebracht werden. Kein Hahn kräht, wenn sich der Autor verborgener Sympathisantengruppen bedient, um sich planmäßig mit geistlosen Kurzrezensionen nach oben zu schießen.

Vollkommen normal scheint es inzwischen, sich beim Gedankengut anderer Autoren zu bedienen und mal eben einen Plot zu entwenden. Viel Anerkennung und schnelles Geld lockt, denn man kann mit Self-Publishing durchaus monatlich bis zu 30.000 Euro (brutto vor Steuern und Kosten) und mehr verdienen.

Die mit dem Rang verbundene Anerkennung macht außerdem süchtig, und dabei ist es egal, ob man von Speichelleckern umgeben wird, die letztlich ein klein wenig vom Sonnenlicht abbekommen wollen, in denen der erfolgreiche Autor glänzt.

Wen wundert es eigentlich, wenn Agenturen entstehen, die für Geld Fließbandempfehlungen schalten?

Wer erhebt seine Stimme gegen Gierschlunde, die ihre E-Books mit Übersetzungen und unredigierten Fassungen ihrer Romane künstlich aufblähen, um in der digitalen Buchausleihe mehr Tantiemen zu kassieren?

Die Szene kennt keine Kontrolle. Alle Versuche, beispielsweise ein »Qualitätssiegel« für Veröffentlichungen zu schaffen, gingen bislang daneben.

Gilt die Gefahr der Versuchung für jeden, der schreibt, so ist es zum Glück nur ein kleiner Teil, der ihr auch erliegt. Dessen ungeachtet wird aufgrund der Zwänge des grassierenden Turbokapitalismus, immer schneller und preiswerter produzieren zu müssen, die Verführung größer.

Deshalb wäre es eine wichtige Aufgabe der Interessenvertretungen, darauf aufmerksam zu machen, aufzuklären und sich aktiv für ethisches Verhalten und moralisches Handeln einzusetzen. Die Ethik-Kommission, die der Selfpublisher-Verband jüngst ins Leben gerufen hat, ist ein deutlicher Schritt in diese Richtung.

Gibt es Hoffnung auf Besserung?

Im Self-Publishing wird es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis die ersten der teilweise hoch dotierten Indie-Preise in die Hände eines geschickten Fälschers oder Plagiators fallen könnte. Der ist vielleicht vorher in den Club eingetreten, der den Preis auslobt, um sich schon mal ein wenig bekannt zu machen.

Dabei begünstigt die enorme Unerfahrenheit der Akteure eine derartige Entwicklung. Außerdem werden die Preisgerichte von Funktionären statt von Literaturkennern dominiert. Vor diesem Hintergrund könnte es deshalb zwangsläufig dazu kommen, dass noch gnadenloser geklaut wird als bisher. Und wenn denn einer auf frischer Tat ertappt wird, lächelt er charmant, gelobt Besserung und macht vielleicht trotzdem weiter wie bisher.

Herr Relotius wechselt vielleicht ins Fach der Romanschreiber, denn da ist er offensichtlich brillant. Sollten wirklich alle Stricke reißen, veröffentlicht er künftig als Self-Publisher, bis sich dann ein Verlag seiner erbarmt.

Die Self-Publisher selber sind aufgerufen, selbstkritischer mit sich, ihren Produkten und den Produktionsbedingungen umzugehen. Nur so lässt sich das Image der Szene verbessern. Nur auf diesem Wege finden Leser, Buchhändler und Kritiker zueinander, um den Wert eines guten Textes zu erkennen und fördern zu helfen.

Der Bericht macht einen fundierten Eindruck. Man kann allerdings lernen, so zu schreiben :-). Trotzdem, … er ist ok bis auf eine Sache – scheint mir ein Druck- oder Tippfehler zu sein, oder aber auch versteckte Werbung oder Manipulation: Der Satzteil „denn man kann mit Self-Publishing ohne weiteres monatlich 30.000 Euro und mehr verdienen.“ erscheint mir wie eine Fake News, um die es hier doch eigentlich geht.

Du meinst die Höhe des genannten Honorars?

Dann recherchiere mal ein wenig unter Top-Self-Publishern oder rechne einfach hoch.

Nix Neues unter der Sonne!

Der Spiegel reiht sich nahtlos in die Riege der bunten Blätter ein, die wie der Stern mit seinen Hitler-Tagebuechern, sich von Geschichtenerzähler ihre Seiten vollkrakeln lassen, und diese dann mit selbsterkorenen Juroren auch noch mit gut dotierten Preisen überhäufen!

Wo bleibt eigentlich der Journalistenpreis des Berliner Direktwerbeverbandes für die wahre Geschichte des Buckligen von Bagdad?

Wurde dem Autor dieser bewegenden Biographie nicht seinerzeit persönlich vom Sultan von Oman (oder wer was es noch gleich?) eine hochkarätige Auszeichnung ums Handgelenk gewunden?

In der SP-Szene kenne ich mich zu wenig aus. Bis zu diesem Part finde ich den Text sehr gelungen. Das Foto von Martina Gercke (die ich ebenfalls nicht kenne) empfinde ich jedoch als überflüssigen Pranger.

Martina Gercke ist nun mal das bekannteste Gesicht zum Thema Plagiat. Aber wenn du eine andere Idee hast, wie das Stichwort illustriert werden kann, sehe ich mir das gern an.

Ach, … *

DANKE!!!

* Hinter diesen drei Pünktchen stehen tausend Stoßseufzer („MUSS das so …? So lieblos, so dilettantisch, so gierig, so machtgeil, so unfreundlich, so reißerisch, so verlogen, so manipulativ, so verächtlich, so inflationär … Das waren nur 10, die anderen 990 darf jeder selbst benennen.

Wie oft habe ich das alles schon gedacht! Und wie selten findet sich eine Stimme, die den Mut hat, genau das auszusprechen? Bemerkenswerterweise kommt diese Stimme für mich nicht zum ersten Mal von Ruprecht Frieling.

Sagte ich es schon? DANKE!!!)

Maria

Danke für den Zuspruch, auch unbequeme Wahrheiten offen auszusprechen. Leider sieht das ein Teil der „Szene“ ganz anders, die betrachten mich als Nestbeschmutzer, dabei sind genau sie es, die ehrliche Autoren und Texthandwerker in Verruf bringen.

Pingback: Können Bücher schnell, leicht & ganz doll erfolgreich geschrieben werden? | Texthandwerkerin