Neues Buch von Prinz Rupi – »Chaos, Karma, Katastrophen«

Ein Feuerwerk des Alltagswahnsinns – Prinz Rupis neues Buch ist da!

Prinz Rupi, hier mit dem Original Hohnsteiner Kasper, ist einer der wenigen Autoren, der über sich selbst lachen kann und seine Leser zum Lachen bringt © Foto: Lan

»Chaos, Karma, Katastrophen« heißt die Sammlung neuer Mikrodramen aus dem echten Leben von Prinz Rupi. Wem der Alltag zu langweilig, das Älterwerden zu ernst oder der Humor zu rar geworden ist, dem sei wärmstens das neue Werk des Autors empfohlen, der über sich selbst lachen kann und seine Leser zum Lachen bringt. HIER geht es weiter →

Der Karajan vom Schillerplatz – eine persönliche Leseempfehlung

Der Karajan vom Schillerplatz – eine persönliche Leseempfehlung

Der Karajan vom Schillerplatz – eine persönliche Leseempfehlung

Von Prinz Rupi

Als ich mit der Arbeit an meinem Buch Der Karajan vom Schillerplatz begann, dachte ich an eine Sammlung skurriler Anekdoten. Doch sehr schnell wurde mir klar: Ich war auf der Spur von Menschen, deren Leben weit mehr erzählt – über unsere Gesellschaft, unsere Geschichte und unsere Art, mit Eigenwilligkeit umzugehen. Deutschland steckt voller vergessener Biografien. Sie stehen in keinem Schulbuch, hängen in keinem Museum – und doch prägen sie das, was wir heute kulturelles Gedächtnis nennen. HIER geht es weiter →

Mama Lauda im Heustadel – Hochzeit im Idyll

Alphornspieler blasen Weisen, die wie die Ouvertüre zu einem Epos über Reinheit, Heu und Heimatliebe klingen.

Mama Lauda im Heustadel

Ein Hochzeitsfest im ländlichen Idyll

Von Prinz Rupi

Wird man als vermeintlich kultivierter Mensch aus Berlin – Großstadtgourmet mit Opernabo, Kulturticket und einem latenten Restglauben an die Zivilisation – zu einer Hochzeit in bajuwarische Gefilde eingeladen, nimmt man das zunächst interessiert und gönnerhaft hin. – Eine Hochzeit in Oberbayern? Jo mei, das wird sicher zünftig. Man stellt sich auf Dirndl, Deko aus Zirbenholz, Edelweiß und einen gepflegten Veltliner im Sonnenuntergang ein. HIER geht es weiter →

Der lachende Uhu – Ergebnisse des Wettbewerbs

Wenn der Uhu lacht – fliegt die Poesie

Der nächtliche Ruf des Uhus hallt nicht nur durch das Dickicht des Waldes – nun hat er auch einen festen Platz im poetischen Kanon der deutschsprachigen Gegenwartslyrik gefunden. In der soeben erschienenen Anthologie Der lachende Uhu versammelt sich ein vielstimmiger Chor von 337 Dichterinnen und Dichtern, die der mythischen Eule ein literarisches Denkmal setzen – mal verspielt, mal weise, mal mit einem Augenzwinkern, das selbst Aristophanes gefallen hätte. Bereits am Tag der Veröffentlichung erklomm der Band den 1. Platz der Amazon-Bestsellerliste für Naturlyrik. HIER geht es weiter →

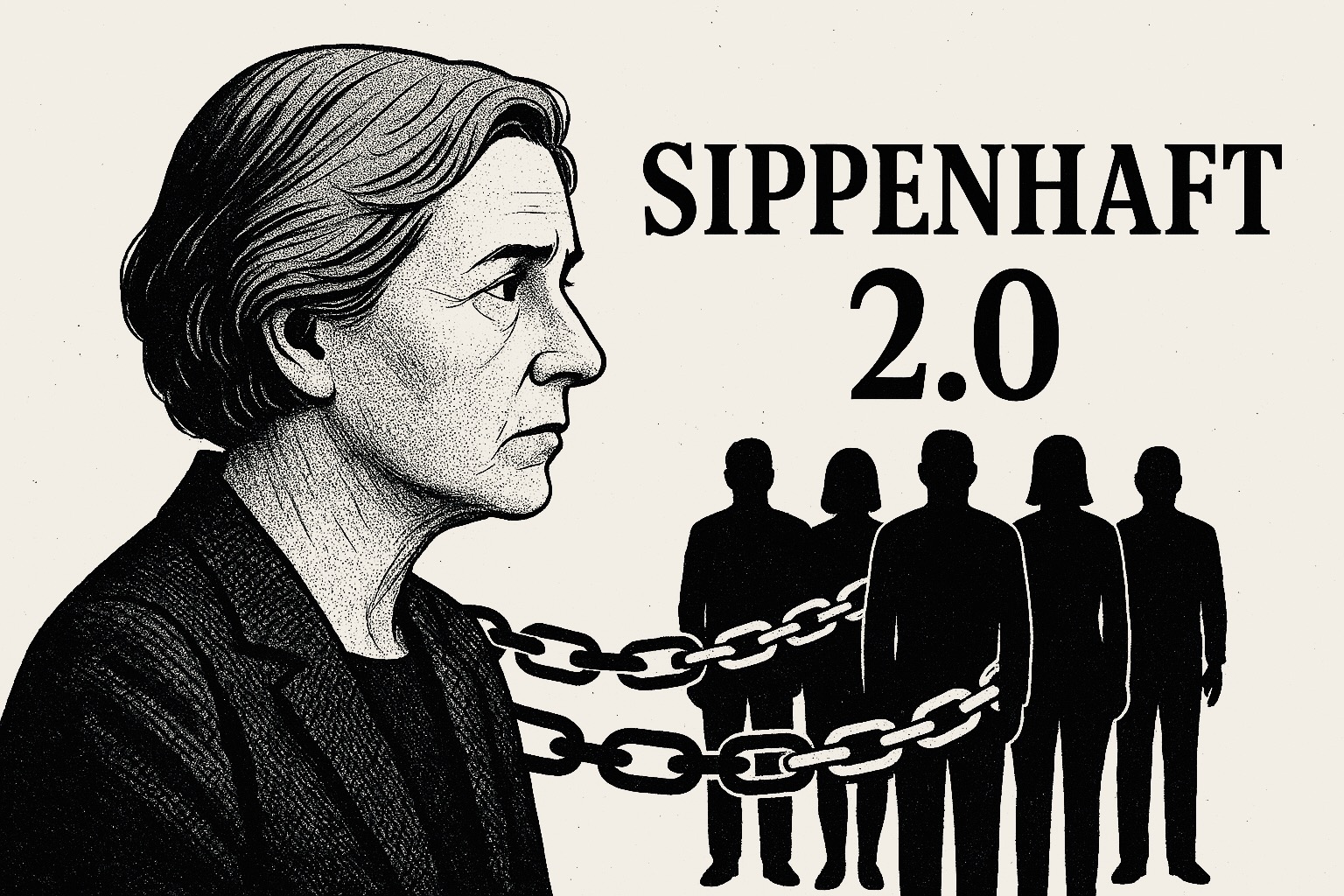

Sippenhaft 2.0 – Die moralische Verurteilung durch Nähe

Wer mit den „Falschen“ spricht, wird verdächtig. Wer zuhört, gilt als Sympathisant. Der Vorwurf der Kontaktschuld ist zurück – nur heißt er heute anders: Sippenhaft 2.0. Illustrationen © Prinz Rupi

Die moralische Verurteilung durch Nähe

Wir leben in einer Zeit, in der nicht mehr nur das zählt, was gesagt oder getan wird – sondern zunehmend, mit wem. Der Diskurs verengt sich, weil Meinungen nicht mehr am Argument gemessen, sondern an der Umgebung bewertet werden. Wer mit den „Falschen“ spricht, sich mit ihnen zeigt oder sie zitiert, gerät schnell unter Verdacht. Nicht wegen seiner Position – sondern wegen seiner Nähe.

Ich nenne dieses aktuelle Phänomen bewusst plakativ Sippenhaft 2.0. HIER geht es weiter →

Verlernen wir das Lesen?

Verlernen wir das Lesen?

Ein literarischer Weckruf zwischen Buchrücken, Farbschnitt und Fantasie

Von Prinz Rupi

Es klingt paradox: In einer Zeit, in der noch nie so viel geschrieben wurde – auf Smartphones, in Feeds, Chats und Kommentaren – verlieren wir ausgerechnet das Lesen. Also: das eigentliche Lesen. Das, was man tut, wenn man sich einem Buch überlässt. Seite um Seite. Gedanke um Gedanke. Satz um Satz.

Ist das nur ein alter Kulturpessimismus im neuen Gewand? Oder ist da tatsächlich etwas im Gange, das uns – uns Leser, uns Autoren, uns Verleger, uns Büchermenschen – angeht? HIER geht es weiter →

Leipziger Buchmesse 2025: TikTok, Tüll und Tausende Teilnehmer

März 30, 2025

Leipziger Buchmesse 2025: TikTok, Tüll und Tausende Teilnehmer

Von Prinz Rupi

Die Leipziger Buchmesse 2025, das zugehörige Lesefestival Leipzig liest und die Manga-Comic-Con zogen in diesem Jahr rund 296.000 Besucherinnen und Besucher an – ein Rekord. 13.000 mehr als 2024, so viele wie nie zuvor. In einer Zeit, in der dem Buchhandel regelmäßig das Sterbeglöcklein geläutet wird, ist das ein erstaunliches Signal. Doch was steckt hinter diesem plötzlichen Besucherboom? HIER geht es weiter →

Wie man einen alten Ochsen in Gang bringt. Eine Allegorie

Wie man einen alten Ochsen in Gang bringt

Eine Allegorie

Es war einmal ein Verein, der so alt war, dass sich selbst die ältesten Mitglieder nicht mehr daran erinnern konnten, wann er gegründet worden war. Man erzählte sich, es sei irgendwann zwischen der Erfindung des Rades und der ersten gedruckten Bibel gewesen. Der „Verein zur Pflege der ehrwürdigen Bräuche und Sitten“ – kurz Ehrbräu – war ein Bollwerk der Tradition, ein Hort für Rituale, die wie alte Eichen unverrückbar schienen.

Doch wie ein Baum, der von innen zu faulen beginnt, zeigten sich Risse in der stolzen Struktur. Die Mitglieder wurden weniger, und die wenigen Jungen, die sich in die Versammlungen verirrten, kehrten meist nicht zurück. „Wir sterben aus!“, lamentierte der Vorsitzende mit donnernder Stimme – als wäre er selbst Teil der letzten Generation, die diesen alten Baum noch schützen konnte. HIER geht es weiter →

Was ist Erfolg? Oder: Scheitern als kreativer Prozess

Manchmal ist das Scheitern der erste Schritt zu etwas Wundervollem – ein kreativer Raum, in dem neue Ideen blühen können. © Prinz Rupi

Scheitern als kreativer Prozess

Wer seine Kunst aufgibt, gibt sich selbst auf. Solange es geht, sollten wir daran festhalten. Manchmal ist man ziemlich weit unten. Doch dann hilft einem die Kunst, wieder aufzustehen. In diesem Sinne könnten wir das Jahr 2025 als Jahr des kreativen Scheiterns begrüßen. HIER geht es weiter →

Bleib dir selbst treu!

Bleib dir selbst treu! – Kennst du dieses ständige Bemühen, sich anzupassen, niemanden vor den Kopf zu stoßen oder gar aufzufallen? Ob im Alltag, in der Gesellschaft oder in politischen Debatten – vorauseilender Gehorsam scheint heute fast wie eine Tugend angesehen zu werden. Doch es wird Zeit, den Kurs zu ändern und Dinge beim Namen zu nennen. HIER geht es weiter →

NEUESTE BEITRÄGE

- Neues Buch von Prinz Rupi – »Chaos, Karma, Katastrophen«

- Der Karajan vom Schillerplatz – eine persönliche Leseempfehlung

- Mama Lauda im Heustadel – Hochzeit im Idyll

- Der lachende Uhu – Ergebnisse des Wettbewerbs

- Sippenhaft 2.0 – Die moralische Verurteilung durch Nähe

- Verlernen wir das Lesen?

- Leipziger Buchmesse 2025: TikTok, Tüll und Tausende Teilnehmer

- Wie man einen alten Ochsen in Gang bringt. Eine Allegorie

- Was ist Erfolg? Oder: Scheitern als kreativer Prozess

- Bleib dir selbst treu!

- Gedicht-Wettbewerb »Der lachende Uhu«

- Buchrevolution 2025: Selfpublishing im Turbomodus – Wie KI den Markt überschwemmt

- Ein Leben für die Kultur: Zum Abschied von Manfred Eichel

- Zyn – die moderne Sucht

- Fesselnde Porträts: Prinz Rupis »Der Karajan vom Schillerplatz«

- Lesekultur im Wandel: Überlebt das Buch?

- Lexika im digitalen Zeitalter: Warum gedrucktes Wissen unersetzlich bleibt

- Die Weisheit des Hofnarren oder: Die Last der Sorgen

- Prinz Rupi liest Groteske von Hermann Harry Schmitz

- Abschied mit Wehmut: Clown-Museum Leipzig schließt

- Abschied von John Mayall: Der Vater des britischen Blues

- Teuflisches Opern-Spektakel: »Der Freischütz« in Bregenz

- Spektakulär: Steampunk Meißen 2024

- Kunst trifft Natur: Prinz Rupis Meisterwerke im Rosengarten Forst

- Schreiben bleibt die schönste Nebensache der Welt …

- Girl from Tokyo – ein Prompt im Vergleich

- Warum wir essen, wie wir essen: Eine Reise in die Vergangenheit

- BoD vs. KDP/Amazon: Über Leistungsversprechen und »Compliance«

- Ein Jahrhundert Franz Kafka: Die zeitlose Relevanz eines literarischen Genies

- Ich habe einen Joint gedreht – was nun? Ein Ratgeber für Kiffer

- Leipzig im WGT-Fieber: Das Festival der Schwarzen Szene

- Die Geschichte vom Zeitvertreib und der verlorenen Stunde

- HILFE: Mein Hund hat AD(H)S!

- Der Nussknacker-Modus

- Für alle Freunde des Western: »Das Grenzerbuch«

- Neuerscheinung: »Die Schöpfung« von Prinz Rupi

- Siegfried Sack † – Der sakrale Bildhauer

- Lutz Görner ist tot. Ein Abschied

- Möhrenmassaker im Osterland

- Leipziger Buchmesse zwischen Tradition und Trend

- Fotograf Jürgen Henschel: Der Mann mit der Leiter

- Prinz Rupi im Jahr des Drachen

- Wenn schwarze Schweine träumen

- Der Mythos von der Unentbehrlichkeit

- Tausche Zement gegen Hemingway

- Unsere Zukunft ist in Gefahr. Prinz Rupi sagt NEIN!

- Prinz Rupi spricht Friedrich Nietzsche: »Vereinsamt«

- KRISENMODUS – Wort des Jahres 2023

- PISA-STUDIE: Brauchen wir überhaupt noch Schulen?

- Leinwand-Lyriker RALPH TURNHEIM rockt den Stummfilm

- CHRISTIAN MORGENSTERN: Die unmögliche Tatsache

- Fünf Lehren über das Geld aus »DER KLEINE PRINZ«

- Dunkel war’s, der Mond schien helle

- Sprachverwirrung Deluxe: Wenn DIKTATSOFTWARE zum Dichter mutiert

- Dampf & Design: Werdau im STEAMPUNK-Fieber

- Literarisches Comeback: „DER BÜCHERPRINZ“ auf der Frankfurter Buchmesse

- JOHN McLAUGHLIN – Legende des Fusion

- BUCHBERLIN 2023 im Bild: Ein Fest für Buchliebhaber

- Oper EUGEN ONEGIN in Barcelona

- CHRIS FARLOWE und Colosseum: Auftritt der alten Meister

- Mit Zahnrad, Zylinder und Magie: STEAMPUNK im sächsischen Freital

- NEW HEALING FESTIVAL: ein Fest der Sinne

- Schönheit hat ihren Preis

- Prinz Rupis »Ring des Nibelungen«: Keine Sekunde Langeweile

- Mampe zeigt 100 KI-BILDER zum Thema Elefanten

- Mit Zahnrad und Zylinder: Meißen taucht in STEAMPUNK ein

- Prinz Rupi lässt bei Mampe 100 ELEFANTEN fliegen

- Hitze, Haut und Humor: Ein morbides Sommerabenteuer

- Prinz Rupi zeigt Steampunk-Kunst in Meißen

- Frisch auf die Ohren: Gratis-Hörbücher vom »Roboter Archimedes«

- John Lennons »Yellow Submarine« jetzt im Lügenmuseum

- »Angriff der Killerkekse«: Sarkasmus und schwarzer Humor treffen auf Alltagssituationen

- »Stress im Cyberspace«: Prinz Rupis sarkastischer Blick auf die digitale Welt

- Interview mit NAPOLEON BONAPARTE: »Die Feder ist mächtiger als das Schwert«

- Patricia Strunk: Anwältin wird Fantasy-Autorin

- PUPSALOT IST DA!

- Ist Text-Ki ein stochastischer Papagei?

- Clemens Brentano: Alliteration als Stilmittel

- Orgelmusik trifft KI-Bildersymphonie

- Uwe Kullnick: »Prinz Rupi ist der kreativste Mensch, den ich persönlich kenne«

- Martin Regenbrecht: Büchermachen ist ein Vergnügen

- Das liebestolle Krokodil – Eine KI-Groteske

- Was ist Künstliche Intelligenz? – Die KI antwortet im Interview

- Helmut Rosenthal – Der Lionel Hampton von Hermsdorf

- Sensationsfund in Sachen OTTO BÖGEHOLZ

- Die Legende vom Schlaraffenland

- Chris Farlowe: Eine lebende Legende des Blues

- Ki für Einsteiger: Der Tanz ums goldene Kalb

- 20 Begegnungen auf der BuchBerlin 2022

- KI fördert Neugier, Spieltrieb und Fantasie

- KI-Kunstgalerie in Schloss Lilllliput rockt

- KI-Kunst: Der Osnabrücker Friedenspanzer

- Premiere im Buchmarkt: Erstmals KI-Kurzkrimi erschienen

- René Magritte – Wegbereiter der KI-Kunst

- Praxisbericht: Prinz Rupi erklärt KI-Kunst

- Prinz Rupi zeigt seine KI-Kompositionen in Schloss Lilllliput

- »ABC der Verlagssprache« neu erschienen

- Internet intern: Darum gewinnen Neuerer

- Bregenz: Premiere von »Madame Butterfly« säuft ab

- Weltberühmt durch Selfpublishing?

- Breaking News: Prinz Rupi angebissen!

- 80 Jahre Hannes Wader

- 70 Jahre Prinz Rupi – Eine Nachbetrachtung

- Unbewusste Kräfte aktiv nutzen

- Wie nutze ich ein Pseudonym richtig? – Alles über Künstler-, Tarn- und Decknamen

- Neue Kinderbuchreihe: Der Roboter Archimedes

- Kunst gegen Krieg und Kanonen

- Autor sucht Verleger: Wie finde ich einen Verlag für mein Buch?

- Wie man erfolgreich E-Books verkauft

- Stilkunde: Alliteration und Tautogramm

- Mit Büchern das gefrorene Meer der Zeit löchern

- Die heißesten Fotos von der BuchBerlin 2021

- Self-Publishing-Day 2021 in Wort und Bild

- Siri hilft beim Wählen. Eine Satire

- Samstagnachmittag zu Hause

- Prinz Rupi besucht Schloss Lilllliput

- 1-Satz-Literaturclub feiert Jubiläum

- Feuchtes Erwachen

- Ich habe ein Buch geschrieben – Was nun?

- Clubhouse: Heisser Scheiss mit Suchtgefahr

- Weihnachtspost im Zeichen der Corona-Pandemie

- Prinz Rupi wagt den Covid-Test

- Bye, Bye, Thomas R. P. Mielke

- Sex ist mies. Beat ist mies. Eine Farce

- Möhren, Mohren, Moritaten

- Pest-Lektüre: Die Maske des Roten Todes von E. A. Poe

- Bye, bye, Phil May!

- Joseph Beuys: Ein Künstler folgt seinem Stern

- Hurra! Es gibt wieder Klopapier!

- „Der Panther“: DAS Gedicht zur Corona-Krise

- Der Große Corona-Maskenball

- Kurzausflug in einer Höllenmaschine

- Corona: Passierschein A38 gegen Ausgangssperre

- Sicherheit durch Kaffeefilter gegen Viren?

- Leipzig: Buchmessen-Absage und wirtschaftliche Folgen

- Leipziger Buchmesse 2020 wegen Corona abgesagt

- Kino: PARASITE bietet grandiose Satire

- Gruselig: Wie ein Berliner Miethai Menschen schikaniert

- JOJO RABBIT – Kann man über Hitler lachen?

- Eberhard Kleinschmidt (80), der älteste Slammer Deutschlands

- Die Ursonate des Merzmenschen Kurt Schwitters

- Videopionier Wolf Kahlen wird 80

- ASMR gilt als der neue Gehirn-O(h)rgasmus. Mit Hörbeispielen

- Die Kuh im Propeller: Ritsch – Ratsch! Weg war sie

- Können Männer Romance schreiben?

- BuchBerlin 2019 – der ultimative Bildbericht

- Janina Venn-Rosky: „Milliardärs-Romanzen schreibe ich nicht“

- Psychogramm des Hofnarren

- Hab Sonne im Herzen – auch in schweren Zeiten

- Clash of Cultures oder: It´s a DaDa-World

- Liefert Self-Publishing nur Schrott?

- Liebeserklärung an Hans Fallada

- Von Schundromanen, Zeitfressern und Nicht-Marketing – Interview mit Sarah Baines

- Brunopolik – Scheitern als Teil der Kunstproduktion?

- Der Hase im Rausch

- Wie Axel Hollmann Schriftsteller wurde. Porträt eines Self-Publishers

- Nulla dies sine linea – Über den Schreibzwang

- Wie oft sollte ein Newsletter erscheinen?

- Ein Komma kann Leben retten

- Ahoj-Brausepulver gegen Hitzekoller. Ein Geständnis

- Bregenzer Festspiele 2019: »Rigoletto« am Bodensee

- Wie konzentriere ich mich beim Schreiben?

- Parkbank-Lesung bei Bruthitze: 12 Fotos, die jeder sehen muss

- Jennifer Hilgert: Innehalten!

- Muss ein Autor fließend schreiben können?

- 8. LoveLetterConvention – das ultimative Fest für Fans des Liebesromans

- Self-Publishing-Day 2019 bricht zu neuen Ufern auf

- Berlin-Tiergarten: Literatur auf der Parkbank

- Manfred L.: Ich bin der schreibende Leichenflüsterer

- In welchem Kostüm kommt Lady Gaga zum Self-Publishing-Day 2019?

- Lektorat? – Nein, danke!

- Hanami – Das farbenfrohe Fest der Kirschblüte

- Franz Michael Felder: Der schreibende Bauer

- Auf einen Kaffee mit Elke Becker

- Auf eine Tasse Tee bei Tanja Neise

- Wie ich zum Spinnenmann wurde

- Die Buchkritik ist tot. Lang lebe die Buchkritik!

- Deutschland-Video von Rammstein provoziert

- Lügen, Likes und Liebesschwüre

- Was sind Sterne-Bewertungen bei Büchern heute wert?

- Torsten S., der rasende Lokalreporter

- Susanne Höhne: Galeristin aus Leidenschaft

- Stephan Graf von Bothmer: Stummfilmpianist mit Kultstatus

- Deutschland, mein Wintermärchen

- Mila Vázquez Otero: Kunstwerke aus Papiermaché

- Erich Mühsam: Latente Talente

- Der Fall Relotius und die Autoren

- Amazon-Weihnachtsclip in Gruselschocker verwandelt

- Crowdfunding für Kunstprojekte: Mit Moos mehr los

- Mehr als 1 Million Besucher auf Prinz Rupis YouTube-Kanal

- Potsdam: 1. Buchmesse der Autoren und Verlage

- BuchBerlin 2018: Treffen der Paradiesvögel

- Der Mond am Baukran im PalaisPopulaire

- Galerie Beuteltier-Art zeigt kubanische Kunst

- Ingo Insterburg: Bis zuletzt den Schalk im Nacken

- Gangsterfilm 4Blocks oder: Wem gehört Berlin?

- Michael Hutter: Ein Hieronymus Bosch der Neuzeit

- Dortmund: Pink Floyd Exhibition rockt

- Hilfe! Meine Protas hungern

- Umfrage: Mein erstes Buch

Sämtliche Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird anwaltlich verfolgt. © Ruprecht Frieling aka Prinz Rupi, Berlin