Vom Bashing und Prokrastinieren

Dezember 13, 2008

0 Comment

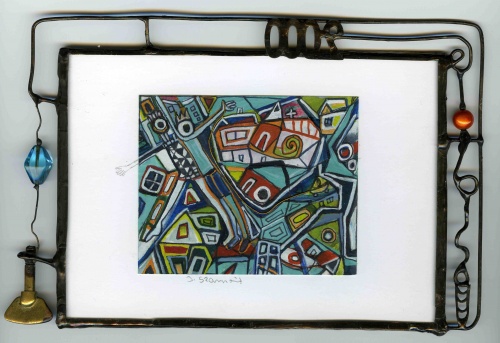

Berlin-Prenzelberg: Charme des Verblassens

Fotomontage: Pocemon

Vom Bashing und Prokrastinieren

In Berlin leben derzeit 190 verschiedene Nationalitäten einträchtig nebeneinander. Dennoch kommt es hier und da zu kleinen Reibereien. In Marienfelde erlebe ich Kulturkampf pur auf einem Trödelmarkt. In Sachen »Ethik oder Religion« sammelt dort eine Kampagne Unterschriften, die von christlichen Kirchen initiiert wird und darum barmt, auch weiterhin an staatlichen Schulen Religionsunterricht veranstalten zu dürfen. Ich gehe schnell weiter.

Doch bereits an der nächsten Ecke bremsen mich moderne Kreuzritter. Sie versuchen mit kruden Argumenten, meine Stimme gegen die Errichtung von Moscheen zu kassieren. Islam-Bashing heißt dieser Trend, der dem Andersgläubigen das Streben nach der Weltherrschaft unterstellt und dabei klammheimlich den »richtigen« Glauben propagiert. Ich fühle mich unwohl, entere die S-Bahn und fliehe gen Mekka.

In »Prenzelberg« ersehne ich Ruhe und Frieden. Der derart liebevoll abgekürzte In-Bezirk Prenzlauer Berg im Osten Berlins löste nach der Wende das im Westen gelegene Kreuzberg als Hochburg der Alternativen, Künstler und Freaks ab. Kreuzberg, das bis 1989 im Schatten der Mauer verkümmerte, stieg zum neuen Augenstern der Spekulanten auf. Alternativ bot der Prenzlauer Berg mit seinen unsanierten Mietskasernen und verlotterten Höfen die stilechte Kulisse für das Leben der städtischen Subkultur. Es wurde zum idealen Rückzugsgebiet für Lebenskünstler und Habenichtse, die sich nostalgisch am verblassenden Schein des Realsozialismus wärmen.

Doch auch in dieser Gegend voll vergilbtem Charme gibt es Fronten. Denn in Prenzelberg nistet ein neuer Feind, und der wird inzwischen aktiv angegangen: Es sind nicht die Gegner des Religionsunterrichts oder die Erbauer von Bethäusern mit Minaretten und Kuppeln. Die wahren Feinde sind »die Schwaben«, verrät mir ein Flugblatt, das mir der Wind in die Hände spielt.

»Schwaben« werden diejenigen genannt, die in den letzten Jahren Prenzelberg überfluteten, wenn man den Dialektchorälen auf Straßen und Plätzen folgt. Von Mutti und Vati in der Ferne mit reichlich Kohle ausgestattet, können sie sich attraktive Dachgeschosse und große Wohnungen leisten und treiben damit die Mieten in die Höhe. Einige kaufen sich gar ein Loft, denn das gilt als Zukunftsinvestition. Das ruft die eingefleischte Prenzelberger Szene auf den Plan, die den »Ökoschwaben« den Kampf angesagt hat. Schwaben-Bashing, das öffentliche Beschimpfen der Schaffe-schaffe-Häusle-baue-Schicht, heißt der neue Volkssport missmutiger Zeitgenossen.

Die von überall bunt zusammen gewürfelte »Ureinwohnerschaft« der Kiezes will es laut öffentlichen Aufrufen nicht mehr hinnehmen, »dass siebenjährige blonde Mädchen mit täglich neu geflochtenen Zöpfen schon wissen, was Dim Sum mit Shrimps, Frühlingslauch und Koriander ist«. Sie verwahren sich gegen »Pornobrillenträger«, die »mit ihren Sechziger-Jahre-Citroens sämtliche Parkplätze besetzen und die Cafébänke blockieren, weil sie zwischen zwei wichtigen Gesprächen noch einen Latte trinken müssen«.

Die verhassten Prenzelberger Schwaben schicken ihre Kleinen zum Kinder-Yoga, damit sie »etwas ruhiger« werden. Sie geben ihren Weimaranern und Windhunden nur dann Auslauf, wenn Herrchen die »Shrek«-DVD zur Videothek zurück bringt. Sie beziehen vom Ökomarkt »Katzenkroketten mit Fisch« und tun gleichzeitig so, als lebten sie linksalternativ, schockiert mich das fliegende Blatt.

Im frisch gebackenen Mittelständler erkennt der Eingeborene, der allerdings meist selbst irgendwann zugezogen ist, den neuen Intimfeind. Schon an ihren geheimnisvollen Berufsbezeichnungen werden die »Schwaben« ausgemacht. Denn jeder von ihnen ist längst vom simplen Webdesigner zum »CEO« oder »Head-of-Irgendwas« aufgestiegen. Und zu jedem Willi Wichtig gehört selbstverständlich eine taffe Businessfrau mit dickem Portemonnaie.

Dabei sind die Mitglieder der neuen Kaste, und das stört den eingefleischten Prenzelberger offenbar besonders, oft konservativer als die eigenen Eltern. In ihren Cafés erteilen sie Farbigen und Sinti Hausverbot und leisten alles, um Mittelmaß und Spießertum zu verbreiten. Doch der schlimmste Vorwurf lautet: die Schwaben wollen den Ku´damm des Kiezes, die Kastanienallee, zu einem Berliner Ballermann umgestalten, auf dem hordenweise Touristen rauf- und runter getrieben und in Edelläden ausgenommen werden. Der echte Prenzelberger wünscht sich deshalb sein Paradies zurück und verflucht die verwöhnten Yuppies aus dem reichen Süden.

Und schon begegnen mir leibhaftige Schwaben, als einer ihrer Sprösslinge mit einem Holzrad unsanft über meine Füße fährt. Im wahrsten Wortsinn in der Gosse lande ich wenig später, als zwei schwäbelnde Mütter vom Kollwitzplatz mit ausladenden Kampfpanzern nebeneinander den engen Gehweg pflügen, bevor sie sich in einem Café verbarrikadieren. Sie existieren also tatsächlich!

Wo einstmals morbider Charme lockte, herrscht heute verbaler Straßenkampf. Wo gestern noch unisono Eintracht herrschte, werden heute Lebensstile verglichen, als gelte es, epochale Zäsuren festzumachen. Besonders, seitdem die »digitale Bohème« das Schlagwort vom »Prokrastinieren« vereinnahmt hat, treten die Gegensatz schärfer denn je zu Tage.

Unter diesem Zungenbrecher darf der Nichtlateiner das zur Kulturleistung erhobene gepflegte Aufschieben notwendiger Leistungen verstehen. Im Kern geht es also um den frontalen Zusammenstoß jener, die den unbeschwerten Lebensgenuss pflegen, mit jenen, die dem schwäbischen Motto »Schaffe, schaffe, Häusle baue« huldigen.

Berlin, Berlin, Berlin! Als hätte die Stadt keine anderen Sorgen, wird an jeder Ecke aktives Bashing betrieben. Da prokrastiniere ich doch lieber ein Weilchen und lebe in fröhlicher Armut wie ein großer Herr.

Johanna Szameit: Wunderwelt der Natur

Dezember 08, 2008

Johanna Szameit presst die Wunderwelt der Natur zwischen zwei Glasplatten und verlötet sie dann. Fotos: © Wilhelm Ruprecht Frieling/Sammlung Frieling

Johanna Szameit, eine leidenschaftliche Radwanderin und Hobbybotanikerin, findet einen Großteil der Herrlichkeiten, die sie in ihren filigranen Miniaturen verwendet, am Wegesrand. Sie sammelt Sporen, Blüten und Blätter und nimmt sie mit in ihre Wohnung in Berlin-Reinickendorf. Dort trocknet sie ihre Schätze und presst sie anschließend mit einer alten Buchbinderpresse, die ihr der Zufall schenkte. Anschließend drapiert sie die getrockneten Pflanzenteile zwischen zwei Glasscheiben und verschließt diese mit einem Lötrand.

Auf diese Weise entstehen wunderbare kleine Pflanzenbildnisse, die an die streng-formalen Arbeiten des Fotografen Karl Blossfeldt erinnern, der sich als Vertreter der Neuen Sachlichkeit in den Dreißiger Jahren des 20. Jahrhundert auf Urformen der Kunst spezialisierte.

Johanna Szameit: »Gespräch«, 18,6 x 5,5 cm, Rahmenmaß 21,0 x 15 cm

Die Künstlerin Johanna Szameit geht aber darüber hinaus. Sie malt und gestaltet selbst und schafft neben ihren Pflanzenbildern phantastische Miniaturgemälde, die sie teilweise übereinander klebt, um räumliche Effekte zu erzielen. Auch diese Bilder werden in selbst gelötete Rahmen fest eingeschmolzen. Diese Rahmen sind teils streng, teils äußerst phantasievoll gestaltet. Ihre dekorativ geschwungene Linien sowie floralen Ornamente und die Aufgabe von Symmetrien enthalten Elemente des Jugendstil.

Löten ist eine sehr alte Technik, die nachweislich schon um 5000 vor unserer Zeitrechnung bekannt war. Gold, Silber und Kupfer wurden von unseren Vorvätern mit Hilfe lötfähiger Legierungen miteinander verschmolzen. Die berühmte Goldmaske des altägyptischen Königs Tutanchamuns ist beispielsweise mit Hilfe der Löttechnik geschaffen worden.

Johanna Szameit: »Paar«, 8,5 x 6,8 cm, Rahmenmaß 18,5 x 11,5 cm

Johanna Szameit verweigert sich dem etablierten Kunstbetrieb und lehnt eine Zusammenarbeit mit Galerien ab, um ihre Arbeiten preiswert abgeben zu können. Sie akzeptiert keine Atelierbesuche und betreibt auch keine Homepage.

Johanna Szameit

Ihr ist wichtig, den Liebhabern ihrer Kleinodien persönlich zu begegnen. Deshalb hat sie sich vor Jahren entschlossen, ihre Produktion ausschließlich auf einem Kunstmarkt anzubieten, der jeweils zu Ostern und an den Adventswochenenden auf dem Mexikoplatz in Berlin-Zehlendorf stattfindet. Dort wird sie dann von Fans und Sammlern belagert und innerhalb kurzer Zeit »geplündert«.

Seit einigen Jahren hat die Künstlerin auch begonnen, kleine Skulpturen und Plastiken aus kleinteiligem Trödel und bemaltem Pappmaché zusammenzusetzen. Diese Arbeiten haben eine wundervolle Leichtigkeit, es entstehen phantasiereiche Luftwesen, die jede Wunderkammer bereichern.

Marsmenschen auf Malle

Mallorca ist die Insel der Gegensätze im Zwiespalt zwischen Ballermann …

… und ländlicher Idylle. Fotos: © Wilhelm Ruprecht Frieling

Marsmenschen auf Malle

Mallorca hasst man oder man liebt die Insel abgöttisch. Definitiv zur zweiten Gruppe gehört Wilhelm Ruprecht Frieling, der Autor des Buches »Marsmenschen auf Malle«. In fünfzehn Alltagsbeobachtungen und kleinen Geschichten hat Frieling, der einen Zweitwohnsitz in der Altstadt von Palma sein eigen nennt, seiner Trauminsel einen Liebesbeweis erbracht.

Mallorca hasst man oder man liebt die Insel abgöttisch. Definitiv zur zweiten Gruppe gehört Wilhelm Ruprecht Frieling, der Autor des Buches »Marsmenschen auf Malle«. In fünfzehn Alltagsbeobachtungen und kleinen Geschichten hat Frieling, der einen Zweitwohnsitz in der Altstadt von Palma sein eigen nennt, seiner Trauminsel einen Liebesbeweis erbracht.

Frieling überspitzt die Lage auf der Lieblingsinsel der Deutschen sarkastisch und mit überbordender Lust am Spiel mit der Sprache. Er schildert, wie manche Touristen sich als Herrscher des Planeten aufführen und den Eingeborenen als Außerirdische begegnen. Er führt den Leser aber auch zu verborgenen Plätzen und ausgelassenen Festen, die er in dieser Form noch nicht erleben durfte und seziert dabei die Hilflosigkeit, mit der manche Urlauber die Fremde erleben.

Er erzählt Geschichten aus dem wahren Leben der Insulaner und entführt den Leser an sehenswerte Plätze fernab der ausgetretenen Touristenpfade. Sei es eine beschauliche Bergwanderung, Beobachtungen während einer schlaflosen Nacht in Palma, eine Bildbeschreibung der Strandidylle mit Busenwundern oder ein schreckliches Schneckenmassaker: Der Autor bestellt ein weites Feld mit seinen feinsinnigen Studien und Schilderungen, oft geschrieben aus dem Blickwinkel der Einheimischen und stets gewürzt mit dem ihm eigenen Humor und der eloquenten Wortgewalt.

Frieling schildert nicht nur die Sonnenseiten mallorquinischem Seins, sondern auch die Unzulänglichkeiten, die sich dort einem teutonischen Zugereisten bieten. Aber selbst wenn er seinen Kampf gegen Schimmel, Versicherungen, Verwaltung und Handwerkermafia beschreibt, spürt man, dass er nicht zuletzt wegen dieser Anarchie die Insel liebt.

Dieses Buch ist nicht nur Mallorca-Kennern uneingeschränkt zu empfehlen, sondern auch allen anderen Interessierten am Thema, die nach der Lektüre wohl umgehend den nächsten Flug nach Palma buchen werden.

Wilhelm Ruprecht Frieling

MARSMENSCHEN AUF MALLE

Reportagen und Geschichten aus Mallorca

128 Seiten – 14,80 – ISBN 978-3-941286-30-6

Erhältlich unter Angabe der ISBN im Buch- und Versandhandel

Portofrei kaufen, ohne zu laufen: bei Amazon.de oder buecher.de

Signierte Bücher direkt vom Autor: frieling@aol.com

Einen herzlichen Dank für die Mithilfe bei der Gestaltung des Werbetextes an meine Blogfreunde Spieler7 und Michaalb!

Neuköllner Oper zeigt Mozart à la Turque

Dezember 06, 2008

Einige Jahre vor seiner legendären »Zauberflöte« schrieb Wolfgang Amadeus Mozart nach dem Libretto von Emanuel Schikaneder die Märchenoper »Der Wohltätige Derwisch«. Darin verlässt ein türkischer Prinz seine Heimat, um sein Glück im Königreich Basora zu suchen. Ein Weiser schenkt ihm für diese Reise ein Schatzkästchen mit magischem Inhalt. Es gibt im Verlauf der Geschichte ein wildes Hin und Her um die Zauberdinge, die der Kasten verbirgt. Natürlich geht es in erster Linie um die Liebe, um Beziehungschaos, um fiese und um freundliche Frauen sowie gute und schlechte Ratgeber. Im Geist der damaligen Zeit entstand eine bunte »Türkenoper« mit Derwischen, Dschinns und Haremsdamen. Berlins »Neuköllner Oper« nahm sich nun dieses erst vor wenigen Jahren Mozart zugeordneten Stoffes an, um ihn in die heutige Zeit zu transponieren. HIER geht es weiter →

LittleLilly liest »Schweine im Weltall«

Zum 1. Advent liest die Wiener Bloggerin LittleLilly die Satire »Schweine im Weltall« aus meinem Buch »Angriff der Killerkekse«.

WERBUNG[amazon_link asins=’1503097404′ template=’ProductCarousel‘ store=’literaturzeit-21′ marketplace=’DE‘ link_id=’c4678b28-0530-11e9-9f8c-d16e38bef46e‘]

Podcast: Play in new window | Download

Subscribe: RSS

Robert Lebeck, Fotojournalist

Wie kaum ein anderer hat Robert Lebeck den Fotojournalismus in Deutschland geprägt. Anlässlich seines 80. Geburtstages waren im Berliner Martin-Gropius-Bau klassische Reportagen und Portraitserien aus einem halben Jahrhundert im Rahmen einer großen Werkschau zu sehen. Ruprecht Frieling traf den Meisterfotografen dort zum Gespräch. HIER geht es weiter →

Lustige Gedichte – Prinz Rupi stellt Autoren vor

Ruprecht Frieling aka Prinz Rupi präsentiert Autoren lustiger Gedichte: Freiherr Franz von Gaudy, Joachim Ringelnatz, Robert Gernhardt, dem inzwischen leider ebenfalls verstorbenen Günther Nehm und Heinz Erhardt

Ein Interview von Maria Ossowski für DRS 2. Die Sendung wurde erstmals am 11. November 2008 ausgestrahlt.

Manische Wiegenlieder

November 16, 2008

Wilhelm Ruprecht Frieling

MANISCHE WIEGENLIEDER

Groteske und absurde Gedichte

96 Seiten • € 9,80 • ISBN 978-3-941286-20-7

Weitere Bücher von Wilhelm Ruprecht Frieling:

MARSMENSCHEN AUF MALLE

Reportagen und Geschichten aus Mallorca

128 Seiten • € 14,80 • ISBN 978-3-941286-30-6

ANGRIFF DER KILLERKEKSE

Reportagen und Geschichten vom täglichen Wahnsinn

176 Seiten • € 14,80 • ISBN 978-3-941286-10-8

Alle Bücher erhältlich unter Angabe der ISBN im Buch- und Versandhandel

oder portofrei direkt vom Autor (gern auch signiert): frieling@aol.com

Blog.de im Interview: »Wir wollen hochwertige Inhalte«

Grandville: Auferstehung der Zensur (Résurrection de la Censure).

1832, Lithographie.

Blog.de: »Wir wollen hochwertige Inhalte«

Geschäftsführung von Blog.de beantwortet kritische Fragen

Blog.de vollzieht derzeit eine Gratwanderung zwischen Kuschelcommunity und engagierter Plattform mit lesenswerten Inhalten, auf der das freie Wort Priorität genießt. Dabei gilt es, in wirtschaftlich turbulenten Zeiten einen Spagat zu vollführen zwischen ökonomischen Interessen und einer inhaltlichen Qualität, die den Anbieter über seine bisherigen Grenzen hinaus bekannt machen könnte. Über dieses Thema sprach Wilhelm Ruprecht Frieling aka Prinz Rupi mit Florian Wilken und Vasco Sommer, den Geschäftsführenden Gesellschaftern der Mokono GmbH, die wiederum blog.de betreibt.

Blog.de vollzieht derzeit eine Gratwanderung zwischen Kuschelcommunity und engagierter Plattform mit lesenswerten Inhalten, auf der das freie Wort Priorität genießt. Dabei gilt es, in wirtschaftlich turbulenten Zeiten einen Spagat zu vollführen zwischen ökonomischen Interessen und einer inhaltlichen Qualität, die den Anbieter über seine bisherigen Grenzen hinaus bekannt machen könnte. Über dieses Thema sprach Wilhelm Ruprecht Frieling aka Prinz Rupi mit Florian Wilken und Vasco Sommer, den Geschäftsführenden Gesellschaftern der Mokono GmbH, die wiederum blog.de betreibt.

Rupi: Kapitän, wohin geht die Fahrt?

Vasco: Die Fahrt geht in Richtung »Auffinden von qualitativ wertvolleren Inhalten«.

Rupi: Wie wollt Ihr das machen?

Vasco: Es gilt, den Spagat zwischen Qualität und Wirtschaftlichkeit hinzubekommen, so wie das auch von anderen Medienhäusern bekannt ist. Wir suchen den aktiven Diskurs mit Personen, die redaktionell tätig sind (oder waren), und prüfen Strukturen, die es uns erlauben, in Zusammenarbeit mit diesen Personen qualitativ wertvollere Inhalte zu finden und nicht nur technologiebasiert sondern durch redaktionelle Arbeit darzustellen.

Rupi: Im Artikel 5 des Grundgesetzes steht: »Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt«. Ähnlich verbrieft ist die Kunstfreiheit. Gilt das uneingeschränkt auch für die Plattform blog.de?

Florian: Artikel 5 gilt natürlich auch auf blog.de. Gleichzeitig müssen wir andere deutsche Gesetze beachten, die solche Dinge wie Verleumdung, Beleidigungen oder andere Sachverhalte, die Dritten Schaden zufügen – sei er auch immateriell – regeln.

Rupi: Für einige User von blog.de steht aktuell die Frage des demokratischen Selbstverständnisses zur Diskussion. Dabei wird in der praktischen Anwendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB derzeit, so meine ich, bisweilen ein wenig über das Ziel hinaus geschossen und voraus eilender Gehorsam praktiziert. Das wiederum trägt im Ergebnis dazu bei, dass Diskussionen um Zensur entfachen, inhaltliche Schwergewichte hier ihren Laden schließen und in einem anderen Umfeld neu eröffnen.

Rupi: Für einige User von blog.de steht aktuell die Frage des demokratischen Selbstverständnisses zur Diskussion. Dabei wird in der praktischen Anwendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB derzeit, so meine ich, bisweilen ein wenig über das Ziel hinaus geschossen und voraus eilender Gehorsam praktiziert. Das wiederum trägt im Ergebnis dazu bei, dass Diskussionen um Zensur entfachen, inhaltliche Schwergewichte hier ihren Laden schließen und in einem anderen Umfeld neu eröffnen.

Vasco: Unser Ansatz des demokratischen Selbstverständnisses ist teilweise sehr sicherheitsbehaftet. Uns geht es hierbei insbesondere darum, unsere Nutzer und auch Dritte zu schützen. Dies kann in einigen Fällen dazu führen, dass wir etwas über das Ziel hinausschießen, insbesondere wenn es sich um solche Themen wie Satire handelt, die für geschulte Literaten oder Journalisten in der Regel eindeutig zu verstehen sind, sich dem gemeinen Leser jedoch nicht immer gleich erschließen.

Rupi: Satire scheint nicht von jedem Menschen wirklich auch als Satire betrachtet zu werden … es ist sicher schwer für das Team von blog.de, sich hier in jedem Einzelfall eine Meinung zu bilden. Ich kann mir vorstellen, dass die Verantwortlichen aufgrund von Überlastung möglichen Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen möchten und deshalb den, der am lautesten kräht, bedienen und den sicheren Weg der Schließung wählen. Damit ist aber niemandem geholfen und schon gar nicht dem Freiheitsgedanken des Bloggens an sich.

Florian: Das Team von blog.de prüft Inhalte vor ihrer Sperrung oder Schließung genau und lässt sich dabei nicht von dem leiten, der am lautesten kräht.

Vasco: Wir sind uns des Freiheitsgedankens des Bloggens sehr bewusst. Immerhin war dies einer der Antriebe, mit blog.de überhaupt in Deutschland zu starten. Blog.de soll ganz eindeutig den Gedanken der Meinungsfreiheit fördern. Dabei gilt es jedoch – wie oben beschrieben – Dritte zu schützen. Die Grenzen der Meinungsfreiheit werden oft diskutiert. Auch wir hier bei blog.de lernen diesbezüglich ständig hinzu.

Rupi: Ein Blogger hat unlängst in seinem Blog eine an sich harmlose Fotomontage veröffentlicht, um die Verherrlichung und den Totenkult um den österreichischen Rechtspopulisten Haider satirisch überspitzt darzustellen. Daraufhin fühlte sich ein Leser verletzt und denunzierte ihn beim blog.de-Team. Ihr warft dem Mitglied darauf hin »Menschenverachtung« und »Gewaltverherrlichung« vor, er musste den Eintrag löschen.

»Menschenverachtung« und »Gewaltverherrlichung« sind Schlagwörter, die gern heran gezogen werden, um Meinungs- und Kunstfreiheit zu beschneiden. Was geschieht eigentlich konkret, wenn Euch eine Seite per Knopfdruck »gemeldet« wird?

Rupi: Ein Blogger hat unlängst in seinem Blog eine an sich harmlose Fotomontage veröffentlicht, um die Verherrlichung und den Totenkult um den österreichischen Rechtspopulisten Haider satirisch überspitzt darzustellen. Daraufhin fühlte sich ein Leser verletzt und denunzierte ihn beim blog.de-Team. Ihr warft dem Mitglied darauf hin »Menschenverachtung« und »Gewaltverherrlichung« vor, er musste den Eintrag löschen.

»Menschenverachtung« und »Gewaltverherrlichung« sind Schlagwörter, die gern heran gezogen werden, um Meinungs- und Kunstfreiheit zu beschneiden. Was geschieht eigentlich konkret, wenn Euch eine Seite per Knopfdruck »gemeldet« wird?

Florian: Jede Meldung eines fragwürdigen Inhaltes wird bei uns sehr ernst genommen. Wir prüfen im Einzelfall, ob der Inhalt in irgendeiner Weise unseren AGB widerspricht. Sollte sich der Support-Mitarbeiter unsicher sein, wird der Sachverhalt im Team besprochen. In besonderen Fällen wird auch die Geschäftsführung hinzugezogen. Sollte der Inhalt unseren AGB widersprechen, weisen wir in der Regel den Autor auf den Verstoß hin. Sollte der Autor nicht reagieren, so greift unser Support-Team aktiv ein und entfernt entsprechende Inhalte. Bestimmte Inhalte – zum Beispiel pornografische Bilder – werden in der Regel sofort entfernt.

Zu der angesprochenen Fotomontage: in §10.2 AGB ist genau geregelt, wie mit speziellen Inhalten umzugehen ist. Unser Mitarbeiter hat sich an diese Richtlinien gehalten und wir haben vollstes Verständnis für sein Handeln. Nichts desto trotz hat uns die daraus entstandene Diskussion gezeigt, dass die Auslegung der AGB – z.B. im Hinblick auf satirische Darstellungen – überdacht werden muss.

Rupi: Satire tritt häufig als Mittel der Polemik auf. Sie kann ein geeignetes Mittel sein, einen Gegner bloßzustellen. Dabei geht sie den indirekten Weg der Kontrastierung, bei dem einem Zuhörer oder Leser der Kontrast zwischen Wirklichkeit und Ideal deutlich wird. Habt Ihr konkrete Empfehlungen für Blogger, die sich gern zeitkritisch oder satirisch äußern, wie sie sich (und Euch) weniger angreifbar machen?

Vasco: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir noch keine konkrete Empfehlung. Unsere interne Diskussion bzgl. der Behandlung von satirischen Inhalten ist noch nicht abgeschlossen.

Rupi: Könntet Ihr zum Abschluss dieses Interviews noch einmal deutlich sagen, welchen Typ Blogger Ihr auf Eurer Plattform am liebsten seht?

Florian: Wir haben, was unsere Blogger betrifft, keine Präferenzen. Blog.de ist eine Plattform, die es möglich macht, schnell und einfach Inhalte zu veröffentlichen. Doch wir werden in Zukunft redaktionell Einfluss nehmen auf Teile der Inhalte, die beispielsweise auf unserer Homepage angezeigt werden.

blog.de ist als Publikationsinstrument an den Start gegangen, das es jedem ermöglichen soll, Inhalte medienübergreifend zu veröffentlichen. Dabei geht es nicht darum, bestimmte Inhalte zu verbieten oder zu löschen, sondern darum, Inhalte, die qualitativ hochwertig sind, dem Publikum zuzuführen. Dass wir uns in den ersten Jahren unserer Existenz auf eine eher technologische Entwicklung als eine inhaltliche Entwicklung konzentriert haben, ist uns bewusst.

Uns ist auch bewusst, dass Technologie alleine nicht die wertvollen Stimmen identifizieren kann, die abseits klassischer Medien hörbar sind, von diesen aber nicht aufgegriffen werden. Wir bemühen uns, auf blog.de ein Umfeld zu schaffen, das den offenen Diskurs von Themen und den Austausch von Gedanken und Meinungen fördert.

Opernfilm »La Bohème« mit Netrebko und Villazón

Oktober 19, 2008

Rolando Villazón und Anna Netrebko sind die großen Stars des Opernfilms »La Bohème»

Fotos: © MR-Film, Hubert Mican

Pünktlich zum 150. Geburtstag des italienischen Komponisten Giacomo Puccini, der am 22. Dezember 1858 in Lucca das Licht der Welt erblickte, wurde jetzt einer seiner brillantesten Werke, die Oper »La Bohème«, verfilmt. Besetzt mit dem aktuellen Traumpaar der Opernwelt, Rolando Villazón und Anna Netrebko, läuft der Opernfilm ab 23. Oktober in Berlin und dann ab 6. November in ganz Deutschland in den Kinos. HIER geht es weiter →

NEUESTE BEITRÄGE

- Der visionäre Redakteur – Porträt des Chefredakteurs der Schlaraffen-Zeitung

- Ritter von der Rolandnadel – die Schlaraffen erstmals öffentlich

- Wie Angst lenkt – und warum sie ein gefährliches Machtinstrument ist

- Der Uhu – Symbol der Weisheit, Hüter des Geistes, Bruder im Scherz

- Neues Buch von Prinz Rupi – »Chaos, Karma, Katastrophen«

- Der Karajan vom Schillerplatz – eine persönliche Leseempfehlung

- Mama Lauda im Heustadel – Hochzeit im Idyll

- Der lachende Uhu – Ergebnisse des Wettbewerbs

- Sippenhaft 2.0 – Die moralische Verurteilung durch Nähe

- Verlernen wir das Lesen?

- Leipziger Buchmesse 2025: TikTok, Tüll und Tausende Teilnehmer

- Wie man einen alten Ochsen in Gang bringt. Eine Allegorie

- Was ist Erfolg? Oder: Scheitern als kreativer Prozess

- Bleib dir selbst treu!

- Gedicht-Wettbewerb »Der lachende Uhu«

- Buchrevolution 2025: Selfpublishing im Turbomodus – Wie KI den Markt überschwemmt

- Ein Leben für die Kultur: Zum Abschied von Manfred Eichel

- Zyn – die moderne Sucht

- Fesselnde Porträts: Prinz Rupis »Der Karajan vom Schillerplatz«

- Lesekultur im Wandel: Überlebt das Buch?

- Lexika im digitalen Zeitalter: Warum gedrucktes Wissen unersetzlich bleibt

- Die Weisheit des Hofnarren oder: Die Last der Sorgen

- Prinz Rupi liest Groteske von Hermann Harry Schmitz

- Abschied mit Wehmut: Clown-Museum Leipzig schließt

- Abschied von John Mayall: Der Vater des britischen Blues

- Teuflisches Opern-Spektakel: »Der Freischütz« in Bregenz

- Spektakulär: Steampunk Meißen 2024

- Kunst trifft Natur: Prinz Rupis Meisterwerke im Rosengarten Forst

- Schreiben bleibt die schönste Nebensache der Welt …

- Girl from Tokyo – ein Prompt im Vergleich

- Warum wir essen, wie wir essen: Eine Reise in die Vergangenheit

- BoD vs. KDP/Amazon: Über Leistungsversprechen und »Compliance«

- Ein Jahrhundert Franz Kafka: Die zeitlose Relevanz eines literarischen Genies

- Ich habe einen Joint gedreht – was nun? Ein Ratgeber für Kiffer

- Leipzig im WGT-Fieber: Das Festival der Schwarzen Szene

- Die Geschichte vom Zeitvertreib und der verlorenen Stunde

- HILFE: Mein Hund hat AD(H)S!

- Der Nussknacker-Modus

- Für alle Freunde des Western: »Das Grenzerbuch«

- Neuerscheinung: »Die Schöpfung« von Prinz Rupi

- Siegfried Sack † – Der sakrale Bildhauer

- Lutz Görner ist tot. Ein Abschied

- Möhrenmassaker im Osterland

- Leipziger Buchmesse zwischen Tradition und Trend

- Fotograf Jürgen Henschel: Der Mann mit der Leiter

- Prinz Rupi im Jahr des Drachen

- Wenn schwarze Schweine träumen

- Der Mythos von der Unentbehrlichkeit

- Tausche Zement gegen Hemingway

- Unsere Zukunft ist in Gefahr. Prinz Rupi sagt NEIN!

- Prinz Rupi spricht Friedrich Nietzsche: »Vereinsamt«

- KRISENMODUS – Wort des Jahres 2023

- PISA-STUDIE: Brauchen wir überhaupt noch Schulen?

- Leinwand-Lyriker RALPH TURNHEIM rockt den Stummfilm

- CHRISTIAN MORGENSTERN: Die unmögliche Tatsache

- Fünf Lehren über das Geld aus »DER KLEINE PRINZ«

- Dunkel war’s, der Mond schien helle

- Sprachverwirrung Deluxe: Wenn DIKTATSOFTWARE zum Dichter mutiert

- Dampf & Design: Werdau im STEAMPUNK-Fieber

- Literarisches Comeback: „DER BÜCHERPRINZ“ auf der Frankfurter Buchmesse

- JOHN McLAUGHLIN – Legende des Fusion

- BUCHBERLIN 2023 im Bild: Ein Fest für Buchliebhaber

- Oper EUGEN ONEGIN in Barcelona

- CHRIS FARLOWE und Colosseum: Auftritt der alten Meister

- Mit Zahnrad, Zylinder und Magie: STEAMPUNK im sächsischen Freital

- NEW HEALING FESTIVAL: ein Fest der Sinne

- Schönheit hat ihren Preis

- Prinz Rupis »Ring des Nibelungen«: Keine Sekunde Langeweile

- Mampe zeigt 100 KI-BILDER zum Thema Elefanten

- Mit Zahnrad und Zylinder: Meißen taucht in STEAMPUNK ein

- Prinz Rupi lässt bei Mampe 100 ELEFANTEN fliegen

- Hitze, Haut und Humor: Ein morbides Sommerabenteuer

- Prinz Rupi zeigt Steampunk-Kunst in Meißen

- Frisch auf die Ohren: Gratis-Hörbücher vom »Roboter Archimedes«

- John Lennons »Yellow Submarine« jetzt im Lügenmuseum

- »Angriff der Killerkekse«: Sarkasmus und schwarzer Humor treffen auf Alltagssituationen

- »Stress im Cyberspace«: Prinz Rupis sarkastischer Blick auf die digitale Welt

- Interview mit NAPOLEON BONAPARTE: »Die Feder ist mächtiger als das Schwert«

- Patricia Strunk: Anwältin wird Fantasy-Autorin

- PUPSALOT IST DA!

- Ist Text-Ki ein stochastischer Papagei?

- Clemens Brentano: Alliteration als Stilmittel

- Orgelmusik trifft KI-Bildersymphonie

- Uwe Kullnick: »Prinz Rupi ist der kreativste Mensch, den ich persönlich kenne«

- Martin Regenbrecht: Büchermachen ist ein Vergnügen

- Das liebestolle Krokodil – Eine KI-Groteske

- Was ist Künstliche Intelligenz? – Die KI antwortet im Interview

- Helmut Rosenthal – Der Lionel Hampton von Hermsdorf

- Sensationsfund in Sachen OTTO BÖGEHOLZ

- Die Legende vom Schlaraffenland

- Chris Farlowe: Eine lebende Legende des Blues

- Ki für Einsteiger: Der Tanz ums goldene Kalb

- 20 Begegnungen auf der BuchBerlin 2022

- KI fördert Neugier, Spieltrieb und Fantasie

- KI-Kunstgalerie in Schloss Lilllliput rockt

- KI-Kunst: Der Osnabrücker Friedenspanzer

- Premiere im Buchmarkt: Erstmals KI-Kurzkrimi erschienen

- René Magritte – Wegbereiter der KI-Kunst

- Praxisbericht: Prinz Rupi erklärt KI-Kunst

- Prinz Rupi zeigt seine KI-Kompositionen in Schloss Lilllliput

- »ABC der Verlagssprache« neu erschienen

- Internet intern: Darum gewinnen Neuerer

- Bregenz: Premiere von »Madame Butterfly« säuft ab

- Weltberühmt durch Selfpublishing?

- Breaking News: Prinz Rupi angebissen!

- 80 Jahre Hannes Wader

- 70 Jahre Prinz Rupi – Eine Nachbetrachtung

- Unbewusste Kräfte aktiv nutzen

- Wie nutze ich ein Pseudonym richtig? – Alles über Künstler-, Tarn- und Decknamen

- Neue Kinderbuchreihe: Der Roboter Archimedes

- Kunst gegen Krieg und Kanonen

- Autor sucht Verleger: Wie finde ich einen Verlag für mein Buch?

- Wie man erfolgreich E-Books verkauft

- Stilkunde: Alliteration und Tautogramm

- Mit Büchern das gefrorene Meer der Zeit löchern

- Die heißesten Fotos von der BuchBerlin 2021

- Self-Publishing-Day 2021 in Wort und Bild

- Siri hilft beim Wählen. Eine Satire

- Samstagnachmittag zu Hause

- Prinz Rupi besucht Schloss Lilllliput

- 1-Satz-Literaturclub feiert Jubiläum

- Feuchtes Erwachen

- Ich habe ein Buch geschrieben – Was nun?

- Clubhouse: Heisser Scheiss mit Suchtgefahr

- Weihnachtspost im Zeichen der Corona-Pandemie

- Prinz Rupi wagt den Covid-Test

- Bye, Bye, Thomas R. P. Mielke

- Sex ist mies. Beat ist mies. Eine Farce

- Möhren, Mohren, Moritaten

- Pest-Lektüre: Die Maske des Roten Todes von E. A. Poe

- Bye, bye, Phil May!

- Joseph Beuys: Ein Künstler folgt seinem Stern

- Hurra! Es gibt wieder Klopapier!

- „Der Panther“: DAS Gedicht zur Corona-Krise

- Der Große Corona-Maskenball

- Kurzausflug in einer Höllenmaschine

- Wann hilft der Passierschein A38?

- Sicherheit durch Kaffeefilter gegen Viren?

- Leipzig: Buchmessen-Absage und wirtschaftliche Folgen

- Leipziger Buchmesse 2020 wegen Corona abgesagt

- Kino: PARASITE bietet grandiose Satire

- Gruselig: Wie ein Berliner Miethai Menschen schikaniert

- JOJO RABBIT – Kann man über Hitler lachen?

- Eberhard Kleinschmidt (80), der älteste Slammer Deutschlands

- Die Ursonate des Merzmenschen Kurt Schwitters

- Videopionier Wolf Kahlen wird 80

- ASMR gilt als der neue Gehirn-O(h)rgasmus. Mit Hörbeispielen

- Die Kuh im Propeller: Ritsch – Ratsch! Weg war sie

- Können Männer Romance schreiben?

- BuchBerlin 2019 – der ultimative Bildbericht

- Janina Venn-Rosky: „Milliardärs-Romanzen schreibe ich nicht“

- Psychogramm des Hofnarren

- Hab Sonne im Herzen – auch in schweren Zeiten

- Clash of Cultures oder: It´s a DaDa-World

- Liefert Self-Publishing nur Schrott?

- Liebeserklärung an Hans Fallada

- Von Schundromanen, Zeitfressern und Nicht-Marketing – Interview mit Sarah Baines

- Brunopolik – Scheitern als Teil der Kunstproduktion?

- Der Hase im Rausch

- Wie Axel Hollmann Schriftsteller wurde. Porträt eines Self-Publishers

- Nulla dies sine linea – Über den Schreibzwang

- Wie oft sollte ein Newsletter erscheinen?

- Ein Komma kann Leben retten

- Ahoj-Brausepulver gegen Hitzekoller. Ein Geständnis

- Bregenzer Festspiele 2019: »Rigoletto« am Bodensee

- Wie konzentriere ich mich beim Schreiben?

- Parkbank-Lesung bei Bruthitze: 12 Fotos, die jeder sehen muss

- Jennifer Hilgert: Innehalten!

- Muss ein Autor fließend schreiben können?

- 8. LoveLetterConvention – das ultimative Fest für Fans des Liebesromans

- Self-Publishing-Day 2019 bricht zu neuen Ufern auf

- Berlin-Tiergarten: Literatur auf der Parkbank

- Manfred L.: Ich bin der schreibende Leichenflüsterer

- In welchem Kostüm kommt Lady Gaga zum Self-Publishing-Day 2019?

- Lektorat? – Nein, danke!

- Hanami – Das farbenfrohe Fest der Kirschblüte

- Franz Michael Felder: Der schreibende Bauer

- Auf einen Kaffee mit Elke Becker

- Auf eine Tasse Tee bei Tanja Neise

- Wie ich zum Spinnenmann wurde

- Die Buchkritik ist tot. Lang lebe die Buchkritik!

- Deutschland-Video von Rammstein provoziert

- Lügen, Likes und Liebesschwüre

- Was sind Sterne-Bewertungen bei Büchern heute wert?

- Torsten S., der rasende Lokalreporter

- Susanne Höhne: Galeristin aus Leidenschaft

- Stephan Graf von Bothmer: Stummfilmpianist mit Kultstatus

- Deutschland, mein Wintermärchen

- Mila Vázquez Otero: Kunstwerke aus Papiermaché

- Erich Mühsam: Latente Talente

- Der Fall Relotius und die Autoren

- Crowdfunding für Kunstprojekte: Mit Moos mehr los

- Mehr als 1 Million Besucher auf Prinz Rupis YouTube-Kanal

- Potsdam: 1. Buchmesse der Autoren und Verlage

- BuchBerlin 2018: Treffen der Paradiesvögel

- Der Mond am Baukran im PalaisPopulaire

- Galerie Beuteltier-Art zeigt kubanische Kunst

- Ingo Insterburg: Bis zuletzt den Schalk im Nacken

- Gangsterfilm 4Blocks oder: Wem gehört Berlin?

- Michael Hutter: Ein Hieronymus Bosch der Neuzeit

Sämtliche Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird anwaltlich verfolgt. © Ruprecht Frieling aka Prinz Rupi, Berlin