Unbewachter Augenblick

Jan Bouman: Unbewachter Augenblick, 1997

Öl auf Leinwand. 140 x 100 cm

© W. R. Frieling

Jahreswechsel 1997/98. Es ging mir saudreckig! Ich hatte Liebeskummer und badete im Selbstmitleid (den Namen der Schönen habe ich inzwischen längst vergessen). Verzweifelt hockte ich bei meinem Freund Jan Bouman auf der Couch, ließ mich trösten, schlürfte Tee und starrte missmutig die Wand an. Ich starrte die Wand an und blickte auf eine dralle Blondine. In einem orangefarbenen Etuikleid saß sie auf einem Tisch, hatte die Arme auf ihrem Rücken verschränkt und streckte ihren Kopf in die Wolken.

Drei Tage lang blickte ich auf die herrlich gebaute Dame, und langsam besserte sich meine schlechte Laune. Ich hatte mich in das Gemälde verliebt! In einem unbewachten Augenblick, so der Titel des Bildes, packte ich zu. Mit dem Künstler wurde ich schnell handelseinig. Ich verschleppte das Bildnis ohne viel Federlesen in meinen Palast, und meine wunde Seele erholte sich geschwind. Es ging mir wieder prächtig!

Seitdem hängt »Unbewachter Augenblick« an einem Ehrenplatz meiner Sammlung und erinnert mich an die Flüchtigkeit, mit der die Liebe den Menschen bisweilen berührt aber auch wieder verlässt.

Für mein Buch »Angriff der Killerkekse« habe ich das Bouman-Bild als Titelillustration gewählt.

Harry Potter total in drei magischen Minuten

Prinz Rupi und Zauberlehrling

Harry Potter total (Band I – VII) in drei magischen Minuten

Zehn Jahre hat die britische Autorin Joanne K. Rowling an ihrer siebenteiligen Harry-Potter-Saga geschrieben. Wer sich an die Lektüre der einzelnen Bände erinnern, wer überlegt, die Heptalogie in einem einzigen Rutsch (noch einmal) zu lesen, oder wer einfach nur mitreden möchte, dem mag die folgende Zusammenfassung des Gesamtstoffes dienlich sein.

Abrakadabra! Auf geht es ins Land der Zauberer und Hexen: 4.000 zauberhafte Buchseiten in drei magischen Minuten.

1. Harry Potter und der Stein der Weisen (Harry Potter and the Philosophers Stone)

Das Waisenkind Harry Potter wächst in der spießigen Familie Dursley in Little Whinging, Surrey, heran und glaubt, er sei ein ganz normaler Junge. Doch an seinem elften Geburtstag erfährt er, dass er ein verwaister Abkömmling einer Zaubererfamilie ist und in eine Schule für Hexerei und Zauberer aufgenommen werden soll. Die Dursleys hatten ihm seine Herkunft verschwiegen und versuchen mit allen Mitteln, ihm seine magische Zukunft zu verwehren.

Rubeus Hagrid, Wildhüter und Schlüsselbewahrer von Hogwarts, hilft Harry, in die Welt der Zauberei einzutauchen. Der Halbriese führt ihn in die Winkelgasse, eine geheimnisvolle Einkaufsmeile für Magier und solche, die es werden wollen, um Zauberstab, Hexenkessel und Schulbücher zu kaufen. Das Zauber-Internat Hogwarts erreicht der frisch gebackene Lehrling Potter mit einem geheimnisvollen Expresszug vom Gleis 93⁄4 des Londoner Bahnhofs Kings Cross. Menschen, von den Zauberern Muggel genannt, können diesen Zug nicht sehen und wissen auch nichts von der omnipräsenten Dimension der Zauberer.

Der Erstklässler wird von einem sprechenden Hut einem von vier Schulhäusern (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin) zugeteilt. Fasziniert macht er Bekanntschaft mit der geheimnisvollen Welt der Schule, seinen neuen Schulkameraden und mit Schulleiter Albus Dumbledore, einem mit allen Wassern gewaschenen Zaubermeister. Er wird in verschiedenen Disziplinen der Zauberkunst unterrichtet und entwickelt sich zum Meister im »Quidditch«, einem magischen Ballspiel, das auf fliegenden Hexenbesen gespielt wird. Erstmals erfährt er, dass der Schwarzmagier Lord Voldemort seine Eltern Lily und James ermordete und ihm dabei eine blitzförmige Narbe auf die Stirn brannte.

Harry und seine engsten Freunde aus dem Hause Gryffindor, Ron Weasley und Hermine Granger, verdächtigen den Professor für Zaubertränke, Severus Snape, den Stein der Weisen für Voldemort stehlen zu wollen. Dabei handelt es sich um einen magischen, ewiges Leben spendenden Stein, von dessen Existenz die Schüler eigentlich nichts wissen dürften. Bei Kämpfen mit der Angeberclique um Draco Malfoy von den Slytherins entdecken die drei den großen, dreiköpfigen Hund Fluffy, der auf Anordnung des Schulleiters den Stein der Weisen bewacht.

Mit Hilfe eines wertvollen Tarnumhangs, den Harry als Erbstück seiner ermordeten Vaters erhält, gelingt es den drei Schülern, unbeschadet an Fluffy vorbei zu kommen und verschiedene Rätsel zu lösen. Am Ziel trifft Harry allein auf Lord Voldemort, der sich im Körper eines Mitgliedes des Lehrkörpers versteckt hält. Es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod, wobei Harry überlebt und den Stein der Weisen rettet.

2. Harry Potter und die Kammer des Schreckens (Harry Potter and the Chamber of Secrets)

Der Hauself Dobby versucht alles, um Harry Potter davon abzuhalten, rechtzeitig nach den Ferien wieder zum zweiten Schuljahr nach Hogwarts zu kommen, weil diesem dort Unheil drohe. Harry schafft es dennoch mit Hilfe von Ron und seinen Brüdern Fred und George, die ihm in einem fliegenden Auto zur Flucht aus dem Hause der Dursleys verhelfen, zu seiner geliebten Schule zu gelangen.

In Hogwarts vernimmt Harry plötzlich eine seltsam zischende Sprache: die Schlangensprache Parsel. Außerdem erfährt er von dem Gerücht, eine sagenumwobene »Kammer des Schreckens« sei geöffnet worden und ein grauenhaftes Etwas treibe sein Unwesen in den Gemäuern der ehrwürdigen Schule. Mit Hilfe eines Verwandlungstrunkes mischt sich Harry unter die Slytherins, um heraus zu finden, ob diese die Kammer geöffnet haben.

Bald kommt es zu plötzlichen Versteinerungen von Schülern, und als die Kids erleben, dass Harry sich auf die Schlangensprache versteht, halten sie ihn für den Erben des Bösen, der die Kammer geöffnet hat und Unheil über Hogwarts bringt. Die Schulleitung erwägt, das Institut zu schließen, um die Kinder zu sichern. In einem von Hermine entdeckten Buch findet Harry einen Bericht über einen »Basilisk«. Dieser »König der Schlangen« verfügt über einen tödlichen Blick. Die Schüler hatten das Glück, seinem Blick nur im Spiegel zu begegnen, weshalb sie »nur« versteinerten, (um später mit Heilkräutern von guten Feen wieder erweckt zu werden).

Mit Hilfe der Schlangensprache gelingt es Harry, einen geheimen Gang zu öffnen, der tief unter Schloss Hogwarts führt. In einem tempelartigen Gewölbe erwartet ihn der Geist von Tom Vorlost Riddle, ein Anagramm von »Ist Lord Voldemort«, und damit dieser selbst. Er gibt sich als Sohn einer Hexe und eines Muggels zu erkennen, deren Rasse er aus den Zaubererrängen tilgen will, weil sein Vater die Mutter verließ. Da seine bisherigen Mordanschläge auf den ebenfalls muggelstämmigen Harry Potter misslangen, erkennt Voldemort ihn als seinen gefährlichsten Widersacher an.

Mit Hilfe der Schlangensprache ruft der Dunkle Lord den Basilisk zur Hilfe, um Harry zu erledigen. Dieser jedoch wird unterstützt von Dumbledores Phönix Fawkes, welcher der Bestie die Augen aushackt. Aus dem Sprechenden Hut zieht Harry das Schwert des Zauberers Gryffindor und erschlägt den Basilisk.

3. Harry Potter und der Gefangene von Askaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)

Aus dem von Dementoren bewachten Zaubereigefängnis Askaban, ist der angeblich höchst gefährliche Schwarzmagier Sirius Black ausgebrochen. Das Zaubereiministerium hält es für möglich, dass Black, dem Böses unterstellt wird, Harry töten will und verschärft die Sicherheitsvorkehrungen rund um Hogwarts, wo Harry sein drittes Schuljahr antreten soll.

Sirius trifft auf Harry und öffnet ihm die Augen, dass er unberechtigt in Askaban eingekerkert war. Tatsächlich ist er Harrys Pate und beschützt ihn seit dem Tod seiner Eltern. Mit Hilfe einer Zeitmaschine verhelfen Harry und Hermine dem entflohenen Häftling auf Hagrids Hippogreif Seidenschnabel zur Flucht.

4. Harry Potter und der Feuerkelch (Harry Potter and the Goblet of Fire)

Das vierte Schuljahr beginnt für Harry sportlich: Er wird zu den internationalen Quidditch-Meisterschaften eingeladen, bei denen sich Zauberschüler aus verschiedenen Ländern messen. Beim neuen Lehrer für »Verteidigung Gegen Die Dunklen Künste«, Alastor »Mad Eye« Moody, lernt er drei verbotene, Flüche, mit der Kontrolle über andere Wesen ausgeübt werden kann.

Weiter geht es mit einem Trimagischen Turnier, für das Harry ausgewählt wird, obwohl er mit 14 Jahren noch zu jung dafür ist. Potter muss als erste Prüfung ein goldenes Ei aus dem Nest eines echten Drachens stehlen. In einer weiteren Aufgabe muss er stundenlang unter Wasser tauchen und dabei eine lieb gewordene Person retten. Schließlich wird der Zauberlehrling in einen verwunschenen Irrgarten geführt, in dessen Mitte ein magischer Pokal wartet.

Dieser Pokal erweist sich indes als verzauberter Portschlüssel, der den Jungen auf einen düsteren Friedhof führt. Harry wird dort Zeuge der Wiederauferstehung von Lord Voldemort im Kreis seiner getreuen Totesser. Der Oberboss aller bösen Geister foltert den Knaben blutrünstig und trinkt von seinem Blut, um sich zu stärken. Nur mit zauberischer Hilfe kann Potter fliehen und sein Leben retten.

5. Harry Potter und der Orden des Phönix (Harry Potter and the Order of the Phoenix)

In seinem fünften Schuljahr erfährt Harry Potter erstmals zarte Gefühle junger Liebe. Der Backfisch gerät aber auch in neue handfeste Auseinandersetzungen mit seinem Hauptfeind, dem tödlich gefährlichen Lord Voldemort. Der Dunkle Lord formiert mächtige Truppen, doch auch Zauberlehrling Harry sammelt Streiter, die sich pfiffig in den Dienst von Hogwarts bedrohtem Schulleiter Dumbledore stellen. Das Böse gewinnt inzwischen erheblichen Einfluss im Zaubereiministerium, in der Presse, in der Schulverwaltung und versucht schließlich, Harry selbst für seine Zwecke zu benutzen, indem es in seine Träume eindringt.

Professor Dumbledore ruft die Vereinigung »Orden des Phönix« ins Leben. Dieser Bund hat sich den Kampf gegen den Dunklen Lord zum Ziel gesetzt hat. Vom Zaubereiministerium, das immer noch nicht an die Rückkehr Voldemorts glauben mag, wird der Schulleiter als »vertrottelt« dargestellt. Harry wird verspottet und als unglaubwürdig abgestempelt. Als weitere Schutzmaßnahme gründen Harry und seine Freunde einen Geheimbund, »Dumbledores Armee«.

Wie bereits in den ersten vier Bänden der Saga muss der jugendliche Held atemberaubende Abenteuer bestehen, die wiederholt Menschenleben kosten. Nach rund tausend Buchseiten erfährt der Leser in diesem Band auch, auf welche Weise der Zyklus beendet werden könnte. Doch das ist so grauenerregend, dass eigentlich kein Ende der Geschichte geschrieben werden darf

6. Harry Potter und der Halbblutprinz (Harry Potter and the Half-Blood Prince)

Im Zauberinternat Hogwarts wird im sechsten Schuljahr heftig geflirtet und geknutscht. Ron ist über beide Ohren in eine Mitschülerin verliebt, Hermine zerspringt fast vor Eifersucht, und Harry entgeht nur knapp einem Liebestrank, den ihm eine Verehrerin einflößen will, um seine heimliche Bindung an die von ihm umschwärmte Ginni zu zerstören. Potter entdeckt in einem geheimnisvollen Zauberbuch, das einem ominösen Halbblutprinzen gehörte, Rezepte für Zaubertränke, die sein Wissen erweitern.

Neben diesen Schauplätzen nimmt der Angriff des durch Harrys Blut wieder zum Leben erweckten Dunklen Lords und seiner getreuen Todesser den Leser gefangen. Voldemort hat seine Getreuen nach Hogwart eingeschleust, Harry verdächtigt Drago Malfoy und den unheimlichen Professor Snape, für das Böse tätig zu sein, doch keiner will seinen Beobachtungen Glauben schenken. Durch konservierte Erinnerungen erfährt Harry viel über die Familie und Jugend Voldemorts, der sich als Tom Riddle danach sehnte, an Hogwart zu unterrichten.

Er beginnt auch zu verstehen, worin Voldemorts Unsterblichkeit gründet: der Dunkle Lord hat durch Morde seine Seele in sieben Teile gespalten und diese als Horkruxe an verborgenen Orten deponiert hat. Einen davon habe Harry bereits vernichtet, es handelte sich dabei um das Tagebuch von Tom Riddle, einen weiteren konnte Dumbledore unschädlich machen, nämlich den Ring von Riddles Großvater Vorlost Gaunt, ein Erbstück von Salazar Slytherin. Mit Dumbledore gemeinsam will Harry den vermeintlich dritten Horkrux, ein Medaillon, aufspüren und zerstören.

In ihrer Abwesenheit greifen die von Drago ins Schloss geleiteten Todesser Hogwarts an

7. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Harry Potter and the Deathly Hallows)

Harry feiert seinen 17. Geburtstag und wird volljährig. Damit ist er vor den Verfolgungen seiner Feinde, die von Lord Voldemort beauftragt wurden, ihn lebend zu fangen, nicht mehr sicher. Die gespenstische Bande versucht alles, ihn in ihre Gewalt zu bringen und schreckt weder vor Mord noch vor Verschwörung zurück. Entsprechend turbulent verlaufen die dramatischen Ereignisse im vorerst letzten Band der Geschichte um den Jungen mit der Narbe auf der Stirn.

Um Voldemort endgültig zu vernichten, bleibt Harry kaum noch Zeit, die Horkruxe zu finden und zu zerstören, in die der Dunkle Lord seine Seele gespalten hat. Potters ehemaliger Schulleiter, Albus Dumbledore, der bei einem Gefecht mit den Todessern von dem rätselhaften Professor Snape umgebracht wurde, hinterlässt dem Jungen sowie seinen engsten Gefährten, Hermine Granger und Ron Weasley eine Reihe rätselhafter Artefakte, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Leider werfen die Erbstücke mehr Fragen auf als Antworten zu geben.

Auf der sich nun entwickelnden abenteuerlichen Hetzjagd kommt es mehrfach zu tödlichen Begegnungen zwischen den verfeindeten Parteien. Harry verliert mehr als ein Dutzend seiner treuesten Freunde und Begleiter. Als der Junge in höchster Not von den »Heiligtümern des Todes« hört, die sein Mentor Dumbledore angeblich Zeit seines Lebens gesucht hat, eröffnen sich neue Perspektiven für den Kampf gegen den übermächtigen Gegner und die in seiner Macht stehenden Todesser, Hexen, Riesen und Dementoren.

Im Final Countdown entschließt sich Harry, sein Leben dem Wohl der Gemeinschaft zu opfern, um auf diese Weise die finsteren Mächte zu stoppen. Doch ob ihm dieses selbstlose Unterfangen gelingt? Wer es schafft, der atemberaubenden Spannung des Bandes zu folgen und die abschließende Schlacht, die das halbe Zauberinternat zum Einsturz bringt, ohne Herzkasper zu überstehen, wird es erfahren

Fazit:

Es gibt in der Literaturgeschichte nur sehr wenige Autoren, die wie Joanne K. Rowlings in der Lage waren, eine Heptalogie, so wird ein siebenteiliges Gesamtkunstwerk genannt, zu schaffen. Marcel Proust zählt mit seinem Siebenteiler »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« ebenso dazu wie Stephen King »Der Dunkle Turm».

Rowlings Geschichte um Harry Potter führt vom elften zum siebzehnten Lebensjahr des Zauberschülers und nutzt dabei das Schuljahr als Zeitmaß. Es handelt sich um eine sorgfältig konstruierte Entwicklungsgeschichte in sieben Teilen, die von der ersten bis zur letzten Zeile knisternde Spannung garantiert.

Hunderte handelnde Figuren sind sorgfältig ausgemalt und kunstvoll zueinander in Beziehung gesetzt. Bei vielen Charakteren wird erst in den allerletzten Augenblicken deutlich, auf welcher Seite sie tatsächlich stehen und aus welchen Motiven sie agieren. Bezüge zu Ereignissen in den verschiedenen Bänden werden sorgfältig hergestellt.

Das Gesamtwerk ist eine Ode an den Zusammenhalt und die Freundschaft, und es macht auch dem Schwachen Mut, zu Grundsätzen zu stehen und das Böse abzuwehren. Schon unter diesem Aspekt ist die siebenbändige Reihe um dem Zauberschüler mit der Blitznarbe uneingeschränkt empfehlenswert.

Hexenmeisterin Joanne K. Rowling, die das siebenköpfige Werk in ihrem heimischen Kessel gebraut hat, schuf ein Juwel der Abenteuer- und Unterhaltungsliteratur, das erhaben auf weiter Flur steht und weithin leuchtet. Jetzt endlich ist es möglich, die Heptalogie in einem einzigen, gewaltigen Rutsch zu lesen. Millionen Leser in aller Welt freuen sich darauf!

ARTE zeigt »Bastien und Bastienne«

Der deutsch-französische TV-Kanal ARTE zeigt Mozarts frühes Singspiel »Bastien und Bastienne«, eine Parodie auf Rousseaus Oper „Der Dorfvorsteher“, uraufgeführt 1768, in einer aktuellen Inszenierung von Claude Buchvald und Laurence Equilbey, einer Produktion der Opéra de Rouen. Die in dem Opernfilm erzählte, märchenhafte Fabel von der ersten Liebe bringt, so der Fernsehsender, Erwachsene und Kinder zum Staunen.

Die von ihrem Liebsten Bastien verlassene Schäferin Bastienne bittet den Dorfwahrsager Colas um Hilfe. Dieser rät ihr, Bastien eifersüchtig zu machen, um ihn zurückzugewinnen. Durch diese List und dank der Prophezeiungen des Wahrsagers versöhnt sich das Paar schließlich und rühmt Colas dafür, dass er sie wieder zusammengeführt hat.

Hinter dieser einfach anmutenden Schäfergeschichte verbirgt sich ein Initiationsmärchen, das die existenziellen Ängste und die Träume der Menschen zum Thema hat. Zum ersten Mal verliebt, erleben Bastien und Bastienne ihre Gefühle – Begehren, Schmerz, Selbstaufgabe und Glück.

Claude Buchvald und Laurence Equilbey haben „Bastien und Bastienne“ durch Auszüge aus anderen Musikstücken von Mozart ergänzt – Serenaden, Tänze, Divertimenti – und lassen fünf Tänzer in dem Singspiel auftreten.

Die Geschichte ist in einem Wald angesiedelt. Vor diesem Hintergrund schaffen Bühnenbild, Musik und Choreografie eine Atmosphäre zwischen Traum und Wirklichkeit, Bekanntem und Unbekanntem. Frech und verführerisch nehmen die Tänzer mal die Gestalt von Bäumen und wilden Tieren, mal die der beflissenen Diener des Wahrsagers an.

Das Ergebnis der Fernseh-Regiearbeit von Anaïs und Olivier Spiro, die weit über die bloße Aufzeichnung eines Bühnenstücks hinausgeht, ist ein bezaubernder Kinderopernfilm. Zu diesem Zweck wurde die Inszenierung von Claude Buchvald um einen zusätzlichen Erzählstrang bereichert, in dessen Mittelpunkt ein kleiner Junge steht.

(Text: ARTE-Presseinfo)

Termine:

07.01.2008 um 23.00 Uhr

Wiederholungen :

13.01.2008 um 10:40 Uhr

20.01.2008 um 06:00 Uhr

BASTIEN UND BASTIENNE

(Frankreich, 2007, 60 min)

Regie: Anais und Olivier Spiro

Choreographie: Christine Erbé, Dominique Boivin, Philippe Priasso

Dirigent: Laurence Equilbey

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Interpret: Compagnie Beau-Geste

Inszenierung: Claude Buchvald

Orchester: Orchestre de l’Opéra de Rouen

Sprachen visuell lernen

Wörterbücher sind für jeden, der reist, ein nützlicher Begleiter. Dabei gebührt denjenigen Nachschlagewerken der Vorzug, die klein und handlich in der Manteltasche zu verstauen sind. Die einstmals roten, inzwischen knallgelben »Liliputs« von Langenscheidt gelangten aus diesem Grunde zur Berühmtheit, zumal sie auch zum Schummeln bei Klassenarbeiten geeignet waren. Voraussetzung für die Arbeit mit derartigen lexikalisch aufgebauten Wörterbüchern ist allerdings, einen konkreten Begriff zu suchen, um ihn in der jeweils anderen Sprache anwenden zu können. HIER geht es weiter →

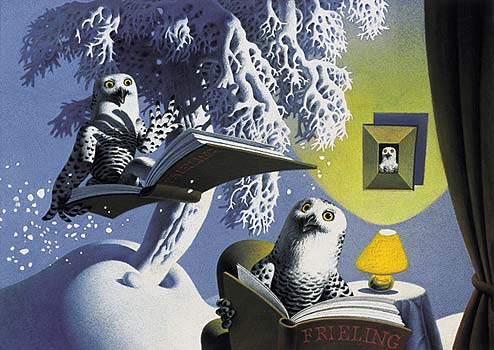

Beflügeltes Geflügel

Jan Bouman: Beflügeltes Geflügel, 1998

Pastell auf Karton. 29 x 43 cm

© W. R. Frieling

Heute folgt das dritte der Eulenmotive aus meiner Sammlung, die der holländische Maler Jan Bouman schuf. Dieses festliche Motiv setzte der Frieling-Verlag als Grußkarte zum Jahreswechsel 1998/99 ein. Die Auflage betrug 20.000 Stück im Format DIN A 6, und ich trenne mich heute nur noch höchst selten von den allerletzten Karten, die ich gebunkert habe.

Die Entstehungsgeschichte des Motivs ist, wie häufig in der bildenden Kunst, mit einer persönlichen Geschichte verbunden: Ich hatte mich seinerzeit gerade mal wieder tierisch verliebt, und Meister Bouman besuchte mich und mein damaliges Lebensglück in Berlin. Wir feierten unser Wiedersehen, und ich setzte mich im Laufe des Abends an den Stutzflügel, der in meinem Musikzimmer steht und spielte ein paar Takte Einfinger-Eulenblues.

Dies regte den Meister zu der vorliegenden Arbeit an. Er malte ein Schneeeulenpaar, das am Stutzflügel die Korken knallen lässt. Anstelle der Notenblätter steht übrigens ein kleines Kopfkissen, was immer damit auch angedeutet sein will. Die Figuren samt Instrument stehen auf einem aufgeschlagenen Buch. Damit spielen das Schreiben und der Verlag ins Bild.

Die seitlichen Vorhänge deuten auf das Bühnenhafte der Szene hin. Das fröhlich feiernde Paar agiert vor einer nachtblauen Sternenkuppel, die wiederum auf Karl Friedrich Schinkels faszinierendes Bühnenbild für den Auftritt der Königin der Nacht in Mozarts »Zauberflöte« anspielt.

Mit diesem Motiv grüße ich die Leser und Freunde meiner Blogs ganz herzlich. Ich wünsche Euch für das neue Jahr alles erdenklich Gute, Gesundheit, Glück in der Liebe, Erfolg in Familie und Beruf, Freude beim Umgang mit den schönen und fröhlichen Dingen, die unser Leben bestimmen, und weiterhin Spaß im realen wie im virtuellen Leben!

Ossi-Wessi-Witze

Es geht mitunter deftig zu, wenn der Ossi über den Wessi und bisweilen auch über sich selbst lacht, weiß der Verlag des schon in der verflossenen DDR höchst beliebten Satiremagazins »Eulenspiegel«. Geschäftstüchtig, und wahrscheinlich von einem Wessi gut beraten, legten die Verlagsobristen deshalb ein schmales Büchlein auf, das einige der durchaus derben Scherze sammelt. Das fragt dann beispielsweise: »Was ist der Unterschied zwischen dem Schlips eines Wessis und einem Kuhschwanz?« und antwortet frech: »Der Kuhschwanz bedeckt das Arschloch ganz«.

Es geht mitunter deftig zu, wenn der Ossi über den Wessi und bisweilen auch über sich selbst lacht, weiß der Verlag des schon in der verflossenen DDR höchst beliebten Satiremagazins »Eulenspiegel«. Geschäftstüchtig, und wahrscheinlich von einem Wessi gut beraten, legten die Verlagsobristen deshalb ein schmales Büchlein auf, das einige der durchaus derben Scherze sammelt. Das fragt dann beispielsweise: »Was ist der Unterschied zwischen dem Schlips eines Wessis und einem Kuhschwanz?« und antwortet frech: »Der Kuhschwanz bedeckt das Arschloch ganz«.

Über einen derartigen Witz können Ossis, wie der Rezensent aus eigenen Testreihen bestätigen kann, herzhaft lachen. Aber auch Wessis heben ihre Mundwinkel sichtbar, werden derartige Schoten zum Besten gegeben. »Es gibt drei Arten, eine Firma in den Bankrott zu wirtschaften: Durch Frauen das macht am meisten Spaß. Durch Sauferei das klappt hundertprozentig. Durch einen Westler als Geschäftsführer das geht am schnellsten«. Hier schwingen Erfahrungen mit den nach der Wende von West nach Ost schwärmenden Glücksrittern durch, die für zehntausende heute arbeitsloser Ostdeutscher bitter waren. Deshalb heißt auch der kürzeste Ossi-Witz: »Treffen sich zwei Ossis auf Arbeit

«.

Im Witz eines Volkes spiegelt sich sein Verhältnis zur Obrigkeit, zum Machtapparat und zu seiner Umwelt. Witze, über die der Osten lacht, zeigen, wie tief der Graben zwischen den Staatsvölkern der ehemaligen BRD und DDR immer noch ist. »Ossi und Wessi am Ostseestrand. Wessi: Sehen Sie mal, da vorn geht der Rettungsschwimmer, der mir heute Vormittag das Leben gerettet hat. Ich weiß, sagt der Ossi, er hat sich schon bei mir entschuldigt.«.

Wessis sind in den Scherzen, über die Ossis laut lachen, dumm, hohl, hinterhältig, geldgierig und im weitesten Sinne asozial. Dabei wird unterstellt, dass viele von ihnen gern die Mauer wieder hochziehen würden, um die Subvention des »Beitrittsgebietes« endlich beenden zu können. »Warum lächeln die Chinesen so hintergründig, wenn sie einem Westdeutschen begegnen? Weil die Chinesen ihre Mauer noch haben«.

Soll also die im Titel des Buches gestellte Frage »Wo gehts denn hier zum Aufschwung«, beantwortet werden, dann antwortet der gewitzte Ossi darauf: »Da entlang! Immer den Bach runter!«. Wer dieses Büchlein als Spiegel des Zeitgeistes liest, der sieht tatsächlich kohlrabenschwarz.

Wo gehts denn hier zum Aufschwung?

Ossi-Wessi-Witze

Eulenspiegel Verlag 2006

ISBN 978-3-359-01646-5

Weitere Leseempfehlungen von Wilhelm Ruprecht Frieling auf Literaturzeitschrift.de

Alle Jahre wieder: Fröhliches Gefieder

Jan Bouman: Alle Jahre wieder Fröhliches Gefieder, 2000

Pastell auf Karton. 36 x 49 cm

© W. R. Frieling

Die Arbeit »Alle Jahre wieder Fröhliches Gefieder« des Niederländers Jan Bouman diente als Weihnachtskarte 2000/01 für den Frieling-Verlag. Es ging wieder darum, die Eule als Wappenvogel meines Unternehmens spielerisch einzusetzen. Schneeeulen versammeln sich deshalb zu einem illustren Kreis und verkünden die Weihnachtsbotschaft.

Die Damen des gefiederten Klangkörpers sind mit Perlenketten, die männlichen Eulen mit Smokingfliegen geschmückt. Einer der fröhlichen Sängerknaben kneift dem Betrachter ein Auge zu, damit diesem unmissverständlich deutlich wird, dass es um Spaß geht. Die versammelten Eulen sollten die Autoren des Verlages symbolisieren, deshalb singt ein jeder aus seinem eigenen Buch. Im Hintergrund wird ein geöffnetes Buch mit unbeschriebenen Seiten erkennbar, aus dem ein Feuerwerk empor schießt.

Um die Bildwirkung zu verstärken, hat der Künstler noch einen Rahmen gezeichnet, der das fröhliche Miteinander der Eulensänger unterstreicht.

Wie alle anderen Bouman-Motive wurde uns auch diese Postkarte (Auflage: 15.000) aus den Händen gerissen. Innerhalb kürzester Frist war sie ausverkauft. Wir erhielten begeisterte Zuschriften, und dem Maler wurde verdientes Lob gespendet. Lediglich eine ältere Dame meinte, der Künstler solle sich doch mal einen richtigen Chor ansehen. So jedenfalls stünde der nicht auf der Bühne, das Bild sei ergo »falsch«. Tja, so kann es dem Pinselheinrich gehen, wenn der Anspruch des hoch verehrten Publikums an den künstlerischen Realismus allzu hoch ist

Jan Bouman: Fröhliches Federlesen

Zwischen 1995 und 2004 schuf der niederländische Maler Jan Bouman eine Reihe von Aquarellen, die ich als Illustrationen für Kataloge und Informationen sowie als Grußkarten zum Jahreswechsel einsetzte. Dabei ging es immer um Eulen. Die Eule war Motiv des Verlages Frieling & Partner, den ich gegründet und zwanzig Jahre lang geführt hatte und so schien es mir sinnvoll, das Wappentier in jeder Spielart zu variieren. HIER geht es weiter →

Semperoper Dresden: Hänsel und Gretel

Welche aufgeregte Vorfreude erfasste mich in meiner Kindheit, wenn wir in die große Stadt fuhren, um dort das Weihnachtsmärchen oder eine Familienoper in der Adventszeit zu besuchen! Meine Wangen glühten, und meine Augen strahlten in freudiger Erwartung ob der farbenprächtigen Inszenierung, die uns Kinder erwartete. Der Tradition, vor Weihnachten eine entsprechende Aufführung zu besuchen und mich mit den anwesenden Kindern daran zu erfreuen, bin ich treu geblieben, und so fuhr ich jüngst gen Dresden, um die Premiere einer Neuinszenierung von »Hänsel und Gretel« an der Semperoper zu erleben. HIER geht es weiter →

Bayreuth: Gudrun Wagner tot

November 29, 2007

Götterdämmerung in Bayreuth: Prinz Rupi konferiert mit Richard Wagner

Foto: © W. R. Frieling

Götterdämmerung in Bayreuth

Gudrun Wagner, die zweite Ehefrau und persönliche Referentin des Bayreuther Festspielleiters Wolfgang Wagner, ist am 28. November 2007 im Alter von 63 Jahren überraschend gestorben. Damit wird die Diskussion um die Nachfolge auf dem Bayreuther »Grünen Hügel« erneut angeheizt.

Gudrun Wagners plötzlicher Tod fällt mitten in die schwelende Debatte um die Nachfolge des gesundheitlich stark angeschlagenen 88jährigen Festspielchefs. Wolfgang Wagner, der einen Vertrag auf Lebenszeit hat und sich mit Klauen und Zähnen an sein Amt klammert, war in den letzten Jahren inhaltlich kaum noch in Erscheinung getreten.

Heimliche Chefin der Bayreuther Festspiele war seine Frau Gudrun, die bei den Proben Anweisungen brüllte und die jeweiligen Regisseure in ihrem künstlerischen Handlungsspielraum grobschlächtig einschränkte. Ihr besonderes Unvermögen bewies die einstige Fremdsprachenkorrespondentin in der Auswahl des künstlerischen Personals. Das führte im Ergebnis zu einem rapiden Imageverlust des Bayreuther Festspielhauses in den letzten Jahren.

Nachdem es Wolfgang Wagner anno 2000 nicht gelungen war, Gattin Gudrun gegen den Stiftungsrat als seine Nachfolgerin zu inthronisieren, konzentrierte sich das Ehepaar darauf, die 1978 geborene Tochter Katharina zur künftigen Chefin aufzubauen. Katharina debütierte in diesem Jahr glücklos mit einer schwachen Inszenierung der 1867 von ihrem Urgroßvater Richard Wagner vollendeten »Meistersinger von Nürnberg« als Regisseurin im Festspielhaus. Sie hat im Verbund mit dem konservativen Dirigenten Christian Thielemann wiederholt ihre Bereitschaft erklärt, die Festspielleitung zu übernehmen.

Doch im 24köpfigen Stiftungsrat war bislang die berechtigte Sorge ausgeprägt, Gudrun Wagner könnte von einer solchen Lösung profitieren und weiter als eigentliche Leiterin der Festspiele tätig sein. Durch ihren Tod werden die Karten über die Nachfolge auf dem Grünen Hügel nun völlig neu gemischt.

Wer auch immer die Nachfolge von Wolfgang Wagner antreten wird, der hat es schwer. Denn der einstige Qualitätsanspruch der Kultbühne, die sich ausschließlich dem Werk Richard Wagners widmet, steht nur noch auf dem Papier. Musikliebhaber zieht es längst nicht mehr wie in früheren Jahrzehnten nach Bayreuth, obwohl es immer noch eine Wartefrist von mehr als zehn Jahren gibt, um auf normalem Weg an die begehrten »Kärtli« zu kommen.

Hinzu kommt der Ansatz, es müsse unbedingt ein Wagner sein, der Bayreuth leitet, als gebe es einen genetischen Code, der jeden Abkömmling mit dem Genie des alten Richard ausrüste. Solange dieser Irrglaube und der daraus resultierende Familienklüngel nicht beseitigt wird, hat Bayreuth keine echte Chance auf eine kreative Weiterentwicklung.

NEUESTE BEITRÄGE

- Der visionäre Redakteur – Porträt des Chefredakteurs der Schlaraffen-Zeitung

- Ritter von der Rolandnadel – die Schlaraffen erstmals öffentlich

- Wie Angst lenkt – und warum sie ein gefährliches Machtinstrument ist

- Der Uhu – Symbol der Weisheit, Hüter des Geistes, Bruder im Scherz

- Neues Buch von Prinz Rupi – »Chaos, Karma, Katastrophen«

- Der Karajan vom Schillerplatz – eine persönliche Leseempfehlung

- Mama Lauda im Heustadel – Hochzeit im Idyll

- Der lachende Uhu – Ergebnisse des Wettbewerbs

- Sippenhaft 2.0 – Die moralische Verurteilung durch Nähe

- Verlernen wir das Lesen?

- Leipziger Buchmesse 2025: TikTok, Tüll und Tausende Teilnehmer

- Wie man einen alten Ochsen in Gang bringt. Eine Allegorie

- Was ist Erfolg? Oder: Scheitern als kreativer Prozess

- Bleib dir selbst treu!

- Gedicht-Wettbewerb »Der lachende Uhu«

- Buchrevolution 2025: Selfpublishing im Turbomodus – Wie KI den Markt überschwemmt

- Ein Leben für die Kultur: Zum Abschied von Manfred Eichel

- Zyn – die moderne Sucht

- Fesselnde Porträts: Prinz Rupis »Der Karajan vom Schillerplatz«

- Lesekultur im Wandel: Überlebt das Buch?

- Lexika im digitalen Zeitalter: Warum gedrucktes Wissen unersetzlich bleibt

- Die Weisheit des Hofnarren oder: Die Last der Sorgen

- Prinz Rupi liest Groteske von Hermann Harry Schmitz

- Abschied mit Wehmut: Clown-Museum Leipzig schließt

- Abschied von John Mayall: Der Vater des britischen Blues

- Teuflisches Opern-Spektakel: »Der Freischütz« in Bregenz

- Spektakulär: Steampunk Meißen 2024

- Kunst trifft Natur: Prinz Rupis Meisterwerke im Rosengarten Forst

- Schreiben bleibt die schönste Nebensache der Welt …

- Girl from Tokyo – ein Prompt im Vergleich

- Warum wir essen, wie wir essen: Eine Reise in die Vergangenheit

- BoD vs. KDP/Amazon: Über Leistungsversprechen und »Compliance«

- Ein Jahrhundert Franz Kafka: Die zeitlose Relevanz eines literarischen Genies

- Ich habe einen Joint gedreht – was nun? Ein Ratgeber für Kiffer

- Leipzig im WGT-Fieber: Das Festival der Schwarzen Szene

- Die Geschichte vom Zeitvertreib und der verlorenen Stunde

- HILFE: Mein Hund hat AD(H)S!

- Der Nussknacker-Modus

- Für alle Freunde des Western: »Das Grenzerbuch«

- Neuerscheinung: »Die Schöpfung« von Prinz Rupi

- Siegfried Sack † – Der sakrale Bildhauer

- Lutz Görner ist tot. Ein Abschied

- Möhrenmassaker im Osterland

- Leipziger Buchmesse zwischen Tradition und Trend

- Fotograf Jürgen Henschel: Der Mann mit der Leiter

- Prinz Rupi im Jahr des Drachen

- Wenn schwarze Schweine träumen

- Der Mythos von der Unentbehrlichkeit

- Tausche Zement gegen Hemingway

- Unsere Zukunft ist in Gefahr. Prinz Rupi sagt NEIN!

- Prinz Rupi spricht Friedrich Nietzsche: »Vereinsamt«

- KRISENMODUS – Wort des Jahres 2023

- PISA-STUDIE: Brauchen wir überhaupt noch Schulen?

- Leinwand-Lyriker RALPH TURNHEIM rockt den Stummfilm

- CHRISTIAN MORGENSTERN: Die unmögliche Tatsache

- Fünf Lehren über das Geld aus »DER KLEINE PRINZ«

- Dunkel war’s, der Mond schien helle

- Sprachverwirrung Deluxe: Wenn DIKTATSOFTWARE zum Dichter mutiert

- Dampf & Design: Werdau im STEAMPUNK-Fieber

- Literarisches Comeback: „DER BÜCHERPRINZ“ auf der Frankfurter Buchmesse

- JOHN McLAUGHLIN – Legende des Fusion

- BUCHBERLIN 2023 im Bild: Ein Fest für Buchliebhaber

- Oper EUGEN ONEGIN in Barcelona

- CHRIS FARLOWE und Colosseum: Auftritt der alten Meister

- Mit Zahnrad, Zylinder und Magie: STEAMPUNK im sächsischen Freital

- NEW HEALING FESTIVAL: ein Fest der Sinne

- Schönheit hat ihren Preis

- Prinz Rupis »Ring des Nibelungen«: Keine Sekunde Langeweile

- Mampe zeigt 100 KI-BILDER zum Thema Elefanten

- Mit Zahnrad und Zylinder: Meißen taucht in STEAMPUNK ein

- Prinz Rupi lässt bei Mampe 100 ELEFANTEN fliegen

- Hitze, Haut und Humor: Ein morbides Sommerabenteuer

- Prinz Rupi zeigt Steampunk-Kunst in Meißen

- Frisch auf die Ohren: Gratis-Hörbücher vom »Roboter Archimedes«

- John Lennons »Yellow Submarine« jetzt im Lügenmuseum

- »Angriff der Killerkekse«: Sarkasmus und schwarzer Humor treffen auf Alltagssituationen

- »Stress im Cyberspace«: Prinz Rupis sarkastischer Blick auf die digitale Welt

- Interview mit NAPOLEON BONAPARTE: »Die Feder ist mächtiger als das Schwert«

- Patricia Strunk: Anwältin wird Fantasy-Autorin

- PUPSALOT IST DA!

- Ist Text-Ki ein stochastischer Papagei?

- Clemens Brentano: Alliteration als Stilmittel

- Orgelmusik trifft KI-Bildersymphonie

- Uwe Kullnick: »Prinz Rupi ist der kreativste Mensch, den ich persönlich kenne«

- Martin Regenbrecht: Büchermachen ist ein Vergnügen

- Das liebestolle Krokodil – Eine KI-Groteske

- Was ist Künstliche Intelligenz? – Die KI antwortet im Interview

- Helmut Rosenthal – Der Lionel Hampton von Hermsdorf

- Sensationsfund in Sachen OTTO BÖGEHOLZ

- Die Legende vom Schlaraffenland

- Chris Farlowe: Eine lebende Legende des Blues

- Ki für Einsteiger: Der Tanz ums goldene Kalb

- 20 Begegnungen auf der BuchBerlin 2022

- KI fördert Neugier, Spieltrieb und Fantasie

- KI-Kunstgalerie in Schloss Lilllliput rockt

- KI-Kunst: Der Osnabrücker Friedenspanzer

- Premiere im Buchmarkt: Erstmals KI-Kurzkrimi erschienen

- René Magritte – Wegbereiter der KI-Kunst

- Praxisbericht: Prinz Rupi erklärt KI-Kunst

- Prinz Rupi zeigt seine KI-Kompositionen in Schloss Lilllliput

- »ABC der Verlagssprache« neu erschienen

- Internet intern: Darum gewinnen Neuerer

- Bregenz: Premiere von »Madame Butterfly« säuft ab

- Weltberühmt durch Selfpublishing?

- Breaking News: Prinz Rupi angebissen!

- 80 Jahre Hannes Wader

- 70 Jahre Prinz Rupi – Eine Nachbetrachtung

- Unbewusste Kräfte aktiv nutzen

- Wie nutze ich ein Pseudonym richtig? – Alles über Künstler-, Tarn- und Decknamen

- Neue Kinderbuchreihe: Der Roboter Archimedes

- Kunst gegen Krieg und Kanonen

- Autor sucht Verleger: Wie finde ich einen Verlag für mein Buch?

- Wie man erfolgreich E-Books verkauft

- Stilkunde: Alliteration und Tautogramm

- Mit Büchern das gefrorene Meer der Zeit löchern

- Die heißesten Fotos von der BuchBerlin 2021

- Self-Publishing-Day 2021 in Wort und Bild

- Siri hilft beim Wählen. Eine Satire

- Samstagnachmittag zu Hause

- Prinz Rupi besucht Schloss Lilllliput

- 1-Satz-Literaturclub feiert Jubiläum

- Feuchtes Erwachen

- Ich habe ein Buch geschrieben – Was nun?

- Clubhouse: Heisser Scheiss mit Suchtgefahr

- Weihnachtspost im Zeichen der Corona-Pandemie

- Prinz Rupi wagt den Covid-Test

- Bye, Bye, Thomas R. P. Mielke

- Sex ist mies. Beat ist mies. Eine Farce

- Möhren, Mohren, Moritaten

- Pest-Lektüre: Die Maske des Roten Todes von E. A. Poe

- Bye, bye, Phil May!

- Joseph Beuys: Ein Künstler folgt seinem Stern

- Hurra! Es gibt wieder Klopapier!

- „Der Panther“: DAS Gedicht zur Corona-Krise

- Der Große Corona-Maskenball

- Kurzausflug in einer Höllenmaschine

- Wann hilft der Passierschein A38?

- Sicherheit durch Kaffeefilter gegen Viren?

- Leipzig: Buchmessen-Absage und wirtschaftliche Folgen

- Leipziger Buchmesse 2020 wegen Corona abgesagt

- Kino: PARASITE bietet grandiose Satire

- Gruselig: Wie ein Berliner Miethai Menschen schikaniert

- JOJO RABBIT – Kann man über Hitler lachen?

- Eberhard Kleinschmidt (80), der älteste Slammer Deutschlands

- Die Ursonate des Merzmenschen Kurt Schwitters

- Videopionier Wolf Kahlen wird 80

- ASMR gilt als der neue Gehirn-O(h)rgasmus. Mit Hörbeispielen

- Die Kuh im Propeller: Ritsch – Ratsch! Weg war sie

- Können Männer Romance schreiben?

- BuchBerlin 2019 – der ultimative Bildbericht

- Janina Venn-Rosky: „Milliardärs-Romanzen schreibe ich nicht“

- Psychogramm des Hofnarren

- Hab Sonne im Herzen – auch in schweren Zeiten

- Clash of Cultures oder: It´s a DaDa-World

- Liefert Self-Publishing nur Schrott?

- Liebeserklärung an Hans Fallada

- Von Schundromanen, Zeitfressern und Nicht-Marketing – Interview mit Sarah Baines

- Brunopolik – Scheitern als Teil der Kunstproduktion?

- Der Hase im Rausch

- Wie Axel Hollmann Schriftsteller wurde. Porträt eines Self-Publishers

- Nulla dies sine linea – Über den Schreibzwang

- Wie oft sollte ein Newsletter erscheinen?

- Ein Komma kann Leben retten

- Ahoj-Brausepulver gegen Hitzekoller. Ein Geständnis

- Bregenzer Festspiele 2019: »Rigoletto« am Bodensee

- Wie konzentriere ich mich beim Schreiben?

- Parkbank-Lesung bei Bruthitze: 12 Fotos, die jeder sehen muss

- Jennifer Hilgert: Innehalten!

- Muss ein Autor fließend schreiben können?

- 8. LoveLetterConvention – das ultimative Fest für Fans des Liebesromans

- Self-Publishing-Day 2019 bricht zu neuen Ufern auf

- Berlin-Tiergarten: Literatur auf der Parkbank

- Manfred L.: Ich bin der schreibende Leichenflüsterer

- In welchem Kostüm kommt Lady Gaga zum Self-Publishing-Day 2019?

- Lektorat? – Nein, danke!

- Hanami – Das farbenfrohe Fest der Kirschblüte

- Franz Michael Felder: Der schreibende Bauer

- Auf einen Kaffee mit Elke Becker

- Auf eine Tasse Tee bei Tanja Neise

- Wie ich zum Spinnenmann wurde

- Die Buchkritik ist tot. Lang lebe die Buchkritik!

- Deutschland-Video von Rammstein provoziert

- Lügen, Likes und Liebesschwüre

- Was sind Sterne-Bewertungen bei Büchern heute wert?

- Torsten S., der rasende Lokalreporter

- Susanne Höhne: Galeristin aus Leidenschaft

- Stephan Graf von Bothmer: Stummfilmpianist mit Kultstatus

- Deutschland, mein Wintermärchen

- Mila Vázquez Otero: Kunstwerke aus Papiermaché

- Erich Mühsam: Latente Talente

- Der Fall Relotius und die Autoren

- Crowdfunding für Kunstprojekte: Mit Moos mehr los

- Mehr als 1 Million Besucher auf Prinz Rupis YouTube-Kanal

- Potsdam: 1. Buchmesse der Autoren und Verlage

- BuchBerlin 2018: Treffen der Paradiesvögel

- Der Mond am Baukran im PalaisPopulaire

- Galerie Beuteltier-Art zeigt kubanische Kunst

- Ingo Insterburg: Bis zuletzt den Schalk im Nacken

- Gangsterfilm 4Blocks oder: Wem gehört Berlin?

- Michael Hutter: Ein Hieronymus Bosch der Neuzeit

Sämtliche Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird anwaltlich verfolgt. © Ruprecht Frieling aka Prinz Rupi, Berlin