Der Ruinenwächter von Havanna

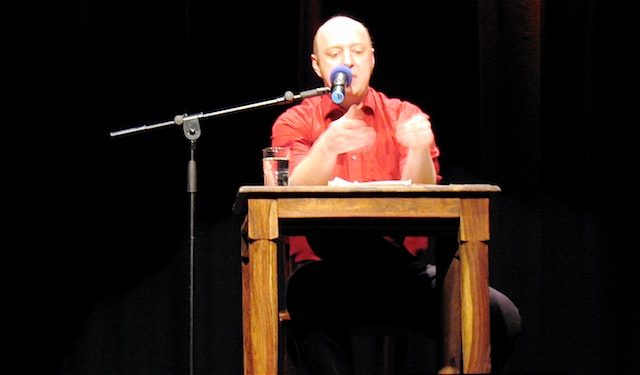

Ponte liest. Foto: © Wilhelm Ruprecht Frieling

In seinem satirischen Roman »Unser Mann in Havanna« schreibt Graham Greene seinem Protagonisten James Wormold, einem als Staubsaugervertreter getarnten britischen Geheimagenten, ins Tagebuch: »Es war an der Zeit seine Sachen zu packen und die Ruinen von Havanna zu verlassen«. Anders als Wormold verlässt Pontes Protagonist Havanna zum vollkommenen Unverständnis seiner Freunde nicht. Vielmehr hält er es mit Maupassant, der Frankreich wegen des Baus des von ihm und anderen Künstlern als »Schandfleck« bezeichneten Eiffelturms verließ, dann jedoch zurück kehrte und häufig im Restaurant der Stahlgiraffe anzutreffen war. Dies war nach seinem Bekunden der einzige Platz in Paris, wo er den Turm nicht sehen musste.

Antonio José Ponte versteht sich selbst als »Ruinologe«. Der in Kuba mit Preisen und einer Literaturprofessur geehrte Autor ist dort inzwischen in Ungnade gefallen und lebt seit 2006 im Madrider Exil. Er wurde vom kubanischen Schriftstellerverband »deaktiviert«, damit bleibt er zwar formal Mitglied, darf jedoch weder publizieren noch Ehrenämter bekleiden. »Der Ruinenwächter von Havanna« ist seine erste in deutscher Sprache vorliegende Publikation.

Ponte unternimmt literarische Streifzüge durch Havannas Altstadt auf den Spuren von Graham Greene, Jean Paul Satre und Ry Cooder. Er beschreibt die Altstadt der kubanischen Hauptstadt als einen Unfall in Zeitlupe, als ein unaufhaltsames Zerbröseln von Bausubstanz, von Gebäuden und Quartieren. Über Jahre häufte sich ein Berg von Problemen an, der auch durch die Einrichtung neuer Museen und von Bars, die sich bei näherem Hinsehen selbst als Museen entpuppen, nicht abgetragen wurde. Ponte meint, die größte städtebauliche Leistung durch die Revolutionsregierung bestehe darin, Havanna seinen Bewohnern entfremdet zu haben: »Derart fremd geworden, dass niemand sich für die Stadt verantwortlich fühlt, wird sie aus der Ferne vermisst«.

Ponte unternimmt literarische Streifzüge durch Havannas Altstadt auf den Spuren von Graham Greene, Jean Paul Satre und Ry Cooder. Er beschreibt die Altstadt der kubanischen Hauptstadt als einen Unfall in Zeitlupe, als ein unaufhaltsames Zerbröseln von Bausubstanz, von Gebäuden und Quartieren. Über Jahre häufte sich ein Berg von Problemen an, der auch durch die Einrichtung neuer Museen und von Bars, die sich bei näherem Hinsehen selbst als Museen entpuppen, nicht abgetragen wurde. Ponte meint, die größte städtebauliche Leistung durch die Revolutionsregierung bestehe darin, Havanna seinen Bewohnern entfremdet zu haben: »Derart fremd geworden, dass niemand sich für die Stadt verantwortlich fühlt, wird sie aus der Ferne vermisst«.

Der Autor beobachtet das Entstehen von etwas, das er »horizontale Ruine« nennt: nicht einzelne zusammen stürzende Gebäude, sondern eine ganze Stadt, die sich flächendeckend in eine gigantische Ruinenkonstruktion verwandelt, in der immer wieder der Strom ausfällt. Jahrelang leuchtete ganz oben an der Fassade des Bauministeriums die Losung »Revolution ist Bauen«. Allerdings wird die Ära Castro nach Ansicht des Autors wohl ohne bemerkenswerte bauliche Hinterlassenschaften zu Ende gehen; es fehlt sowohl an Verantwortungsbewusstsein für die Rettung der Altstadt als eine Architektur der Moderne.

Letztlich besteht der Irrtum der sozialistischen Wohnungspolitik darin, den Bewohnern die Verantwortung über den Wohnraum zu überlassen, die den vorherigen Eigentümern genommen wurde. Doch die neuen Besitzer, die in Havanna teilweise sogar ihre eigene Miethöhe festsetzen durften, verhalten sich wie Tauben: sie verlassen die Gebäude, sobald sie vollends unbewohnbar geworden sind und flattern durch die Löcher in den Dächern, um den nächsten freien Winkel zu besetzen.

Wann wird ein Gebäude zur Ruine, fragt Ponte und antwortet: »Man steht von dem Moment an vor einer Ruine, wenn die Schäden an einem Gebäude unwiderruflich sind. Wenn es nicht mehr das Verlangen nach Wiederaufbau weckt, hat das Gebäude angefangen, zur Ruine zu werden. Das Zeichen ist ein Sims, der unter allgemeiner Teilnahmslosigkeit am Boden landet, oder das nicht zur Kenntnis genommene Abfallen eines Balkons.«

Abseits aller Revolutionsromantik um Fidel Castro, Camilo Cienfuegos und Ernesto Che Guevara und dem von der Buena-Vista-Rhythmik beschworenen Mythos wird mit diesem ungewöhnlichen Werk das Ende eines Systems an einem seiner schwächsten Punkte karikiert: an seinem Umgang mit dem Altern der Hauptstadt. Der »Ruinenwächter von Havanna« ist ein romanhafter Essay mit verstörendem Effekt auf den Leser und sicherlich eines der ungewöhnlichsten Zeugnisse der aktuellen kubanischen Literatur.

Antonio José Ponte

Der Ruinenwächter von Havanna

Kunstmann 2008

ISBN 978-3-88897-511-0

Weitere Leseempfehlungen von Wilhelm Ruprecht Frieling auf Literaturzeitschrift.de

Horst Evers: Ich bin der lustigste Mann der Welt

Horst Evers erzählt Geschichten. Sie sind kurz, vielleicht drei Minuten lang, und sie entfalten ihren Charme besonders, wenn der Verfasser sie selbst vorträgt. Dann betritt ein blasser, nahezu kahlköpfiger, tendenziell übergewichtiger Mann im roten Hemd die Bühne. Sein bloßes Erscheinen löst bereits Gelächter bei Stammhörern aus. Er spricht in bedächtiger Art und wirkt dabei so, als schaue er dem eigenen Gedanken bei dessen träger Entwicklung zu. Ihn kennzeichnet Lethargie und Schluffigkeit, und wüsste man es nicht besser, man würde ihn eventuell sogar für einen Trottel halten. Ruprecht Frieling traf den erfolgreichen Autor, Kabarettisten und Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2008, der sich selbst gern ironisch den lustigsten Mann der Welt nennen lässt, im Berliner Kabarett-Theater »Die Wühlmäuse«.

HIER geht es weiter →

NEUESTE BEITRÄGE

- Neues Buch von Prinz Rupi – »Chaos, Karma, Katastrophen«

- Der Karajan vom Schillerplatz – eine persönliche Leseempfehlung

- Mama Lauda im Heustadel – Hochzeit im Idyll

- Der lachende Uhu – Ergebnisse des Wettbewerbs

- Sippenhaft 2.0 – Die moralische Verurteilung durch Nähe

- Verlernen wir das Lesen?

- Leipziger Buchmesse 2025: TikTok, Tüll und Tausende Teilnehmer

- Wie man einen alten Ochsen in Gang bringt. Eine Allegorie

- Was ist Erfolg? Oder: Scheitern als kreativer Prozess

- Bleib dir selbst treu!

- Gedicht-Wettbewerb »Der lachende Uhu«

- Buchrevolution 2025: Selfpublishing im Turbomodus – Wie KI den Markt überschwemmt

- Ein Leben für die Kultur: Zum Abschied von Manfred Eichel

- Zyn – die moderne Sucht

- Fesselnde Porträts: Prinz Rupis »Der Karajan vom Schillerplatz«

- Lesekultur im Wandel: Überlebt das Buch?

- Lexika im digitalen Zeitalter: Warum gedrucktes Wissen unersetzlich bleibt

- Die Weisheit des Hofnarren oder: Die Last der Sorgen

- Prinz Rupi liest Groteske von Hermann Harry Schmitz

- Abschied mit Wehmut: Clown-Museum Leipzig schließt

- Abschied von John Mayall: Der Vater des britischen Blues

- Teuflisches Opern-Spektakel: »Der Freischütz« in Bregenz

- Spektakulär: Steampunk Meißen 2024

- Kunst trifft Natur: Prinz Rupis Meisterwerke im Rosengarten Forst

- Schreiben bleibt die schönste Nebensache der Welt …

- Girl from Tokyo – ein Prompt im Vergleich

- Warum wir essen, wie wir essen: Eine Reise in die Vergangenheit

- BoD vs. KDP/Amazon: Über Leistungsversprechen und »Compliance«

- Ein Jahrhundert Franz Kafka: Die zeitlose Relevanz eines literarischen Genies

- Ich habe einen Joint gedreht – was nun? Ein Ratgeber für Kiffer

- Leipzig im WGT-Fieber: Das Festival der Schwarzen Szene

- Die Geschichte vom Zeitvertreib und der verlorenen Stunde

- HILFE: Mein Hund hat AD(H)S!

- Der Nussknacker-Modus

- Für alle Freunde des Western: »Das Grenzerbuch«

- Neuerscheinung: »Die Schöpfung« von Prinz Rupi

- Siegfried Sack † – Der sakrale Bildhauer

- Lutz Görner ist tot. Ein Abschied

- Möhrenmassaker im Osterland

- Leipziger Buchmesse zwischen Tradition und Trend

- Fotograf Jürgen Henschel: Der Mann mit der Leiter

- Prinz Rupi im Jahr des Drachen

- Wenn schwarze Schweine träumen

- Der Mythos von der Unentbehrlichkeit

- Tausche Zement gegen Hemingway

- Unsere Zukunft ist in Gefahr. Prinz Rupi sagt NEIN!

- Prinz Rupi spricht Friedrich Nietzsche: »Vereinsamt«

- KRISENMODUS – Wort des Jahres 2023

- PISA-STUDIE: Brauchen wir überhaupt noch Schulen?

- Leinwand-Lyriker RALPH TURNHEIM rockt den Stummfilm

- CHRISTIAN MORGENSTERN: Die unmögliche Tatsache

- Fünf Lehren über das Geld aus »DER KLEINE PRINZ«

- Dunkel war’s, der Mond schien helle

- Sprachverwirrung Deluxe: Wenn DIKTATSOFTWARE zum Dichter mutiert

- Dampf & Design: Werdau im STEAMPUNK-Fieber

- Literarisches Comeback: „DER BÜCHERPRINZ“ auf der Frankfurter Buchmesse

- JOHN McLAUGHLIN – Legende des Fusion

- BUCHBERLIN 2023 im Bild: Ein Fest für Buchliebhaber

- Oper EUGEN ONEGIN in Barcelona

- CHRIS FARLOWE und Colosseum: Auftritt der alten Meister

- Mit Zahnrad, Zylinder und Magie: STEAMPUNK im sächsischen Freital

- NEW HEALING FESTIVAL: ein Fest der Sinne

- Schönheit hat ihren Preis

- Prinz Rupis »Ring des Nibelungen«: Keine Sekunde Langeweile

- Mampe zeigt 100 KI-BILDER zum Thema Elefanten

- Mit Zahnrad und Zylinder: Meißen taucht in STEAMPUNK ein

- Prinz Rupi lässt bei Mampe 100 ELEFANTEN fliegen

- Hitze, Haut und Humor: Ein morbides Sommerabenteuer

- Prinz Rupi zeigt Steampunk-Kunst in Meißen

- Frisch auf die Ohren: Gratis-Hörbücher vom »Roboter Archimedes«

- John Lennons »Yellow Submarine« jetzt im Lügenmuseum

- »Angriff der Killerkekse«: Sarkasmus und schwarzer Humor treffen auf Alltagssituationen

- »Stress im Cyberspace«: Prinz Rupis sarkastischer Blick auf die digitale Welt

- Interview mit NAPOLEON BONAPARTE: »Die Feder ist mächtiger als das Schwert«

- Patricia Strunk: Anwältin wird Fantasy-Autorin

- PUPSALOT IST DA!

- Ist Text-Ki ein stochastischer Papagei?

- Clemens Brentano: Alliteration als Stilmittel

- Orgelmusik trifft KI-Bildersymphonie

- Uwe Kullnick: »Prinz Rupi ist der kreativste Mensch, den ich persönlich kenne«

- Martin Regenbrecht: Büchermachen ist ein Vergnügen

- Das liebestolle Krokodil – Eine KI-Groteske

- Was ist Künstliche Intelligenz? – Die KI antwortet im Interview

- Helmut Rosenthal – Der Lionel Hampton von Hermsdorf

- Sensationsfund in Sachen OTTO BÖGEHOLZ

- Die Legende vom Schlaraffenland

- Chris Farlowe: Eine lebende Legende des Blues

- Ki für Einsteiger: Der Tanz ums goldene Kalb

- 20 Begegnungen auf der BuchBerlin 2022

- KI fördert Neugier, Spieltrieb und Fantasie

- KI-Kunstgalerie in Schloss Lilllliput rockt

- KI-Kunst: Der Osnabrücker Friedenspanzer

- Premiere im Buchmarkt: Erstmals KI-Kurzkrimi erschienen

- René Magritte – Wegbereiter der KI-Kunst

- Praxisbericht: Prinz Rupi erklärt KI-Kunst

- Prinz Rupi zeigt seine KI-Kompositionen in Schloss Lilllliput

- »ABC der Verlagssprache« neu erschienen

- Internet intern: Darum gewinnen Neuerer

- Bregenz: Premiere von »Madame Butterfly« säuft ab

- Weltberühmt durch Selfpublishing?

- Breaking News: Prinz Rupi angebissen!

- 80 Jahre Hannes Wader

- 70 Jahre Prinz Rupi – Eine Nachbetrachtung

- Unbewusste Kräfte aktiv nutzen

- Wie nutze ich ein Pseudonym richtig? – Alles über Künstler-, Tarn- und Decknamen

- Neue Kinderbuchreihe: Der Roboter Archimedes

- Kunst gegen Krieg und Kanonen

- Autor sucht Verleger: Wie finde ich einen Verlag für mein Buch?

- Wie man erfolgreich E-Books verkauft

- Stilkunde: Alliteration und Tautogramm

- Mit Büchern das gefrorene Meer der Zeit löchern

- Die heißesten Fotos von der BuchBerlin 2021

- Self-Publishing-Day 2021 in Wort und Bild

- Siri hilft beim Wählen. Eine Satire

- Samstagnachmittag zu Hause

- Prinz Rupi besucht Schloss Lilllliput

- 1-Satz-Literaturclub feiert Jubiläum

- Feuchtes Erwachen

- Ich habe ein Buch geschrieben – Was nun?

- Clubhouse: Heisser Scheiss mit Suchtgefahr

- Weihnachtspost im Zeichen der Corona-Pandemie

- Prinz Rupi wagt den Covid-Test

- Bye, Bye, Thomas R. P. Mielke

- Sex ist mies. Beat ist mies. Eine Farce

- Möhren, Mohren, Moritaten

- Pest-Lektüre: Die Maske des Roten Todes von E. A. Poe

- Bye, bye, Phil May!

- Joseph Beuys: Ein Künstler folgt seinem Stern

- Hurra! Es gibt wieder Klopapier!

- „Der Panther“: DAS Gedicht zur Corona-Krise

- Der Große Corona-Maskenball

- Kurzausflug in einer Höllenmaschine

- Corona: Passierschein A38 gegen Ausgangssperre

- Sicherheit durch Kaffeefilter gegen Viren?

- Leipzig: Buchmessen-Absage und wirtschaftliche Folgen

- Leipziger Buchmesse 2020 wegen Corona abgesagt

- Kino: PARASITE bietet grandiose Satire

- Gruselig: Wie ein Berliner Miethai Menschen schikaniert

- JOJO RABBIT – Kann man über Hitler lachen?

- Eberhard Kleinschmidt (80), der älteste Slammer Deutschlands

- Die Ursonate des Merzmenschen Kurt Schwitters

- Videopionier Wolf Kahlen wird 80

- ASMR gilt als der neue Gehirn-O(h)rgasmus. Mit Hörbeispielen

- Die Kuh im Propeller: Ritsch – Ratsch! Weg war sie

- Können Männer Romance schreiben?

- BuchBerlin 2019 – der ultimative Bildbericht

- Janina Venn-Rosky: „Milliardärs-Romanzen schreibe ich nicht“

- Psychogramm des Hofnarren

- Hab Sonne im Herzen – auch in schweren Zeiten

- Clash of Cultures oder: It´s a DaDa-World

- Liefert Self-Publishing nur Schrott?

- Liebeserklärung an Hans Fallada

- Von Schundromanen, Zeitfressern und Nicht-Marketing – Interview mit Sarah Baines

- Brunopolik – Scheitern als Teil der Kunstproduktion?

- Der Hase im Rausch

- Wie Axel Hollmann Schriftsteller wurde. Porträt eines Self-Publishers

- Nulla dies sine linea – Über den Schreibzwang

- Wie oft sollte ein Newsletter erscheinen?

- Ein Komma kann Leben retten

- Ahoj-Brausepulver gegen Hitzekoller. Ein Geständnis

- Bregenzer Festspiele 2019: »Rigoletto« am Bodensee

- Wie konzentriere ich mich beim Schreiben?

- Parkbank-Lesung bei Bruthitze: 12 Fotos, die jeder sehen muss

- Jennifer Hilgert: Innehalten!

- Muss ein Autor fließend schreiben können?

- 8. LoveLetterConvention – das ultimative Fest für Fans des Liebesromans

- Self-Publishing-Day 2019 bricht zu neuen Ufern auf

- Berlin-Tiergarten: Literatur auf der Parkbank

- Manfred L.: Ich bin der schreibende Leichenflüsterer

- In welchem Kostüm kommt Lady Gaga zum Self-Publishing-Day 2019?

- Lektorat? – Nein, danke!

- Hanami – Das farbenfrohe Fest der Kirschblüte

- Franz Michael Felder: Der schreibende Bauer

- Auf einen Kaffee mit Elke Becker

- Auf eine Tasse Tee bei Tanja Neise

- Wie ich zum Spinnenmann wurde

- Die Buchkritik ist tot. Lang lebe die Buchkritik!

- Deutschland-Video von Rammstein provoziert

- Lügen, Likes und Liebesschwüre

- Was sind Sterne-Bewertungen bei Büchern heute wert?

- Torsten S., der rasende Lokalreporter

- Susanne Höhne: Galeristin aus Leidenschaft

- Stephan Graf von Bothmer: Stummfilmpianist mit Kultstatus

- Deutschland, mein Wintermärchen

- Mila Vázquez Otero: Kunstwerke aus Papiermaché

- Erich Mühsam: Latente Talente

- Der Fall Relotius und die Autoren

- Amazon-Weihnachtsclip in Gruselschocker verwandelt

- Crowdfunding für Kunstprojekte: Mit Moos mehr los

- Mehr als 1 Million Besucher auf Prinz Rupis YouTube-Kanal

- Potsdam: 1. Buchmesse der Autoren und Verlage

- BuchBerlin 2018: Treffen der Paradiesvögel

- Der Mond am Baukran im PalaisPopulaire

- Galerie Beuteltier-Art zeigt kubanische Kunst

- Ingo Insterburg: Bis zuletzt den Schalk im Nacken

- Gangsterfilm 4Blocks oder: Wem gehört Berlin?

- Michael Hutter: Ein Hieronymus Bosch der Neuzeit

- Dortmund: Pink Floyd Exhibition rockt

- Hilfe! Meine Protas hungern

- Umfrage: Mein erstes Buch

Sämtliche Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird anwaltlich verfolgt. © Ruprecht Frieling aka Prinz Rupi, Berlin