Schirmchen tragende Kimonos, die über ein zerknülltes Blatt Japanpapier trippeln, bestimmen das Bild der Bregenzer Inszenierung von »Madame Butterfly«. Sämtliche Fotos © Ruprecht Frieling

Premierenbericht von Ruprecht Frieling

Die Premiere von »Madame Butterfly« auf den diesjährigen Bregenzer Festspielen fiel dem Klima zum Opfer. Nachdem es tagelang extrem schwül war, öffnete sich nach einer guten Stunde der Himmel über der gigantischen Seebühne. Mit Blitzgewittern, drohendem Donner und massiven Regengüssen protestierten die Wettergötter gegen das Unrecht, das der schönen Butterfly vom US-Offizier Pinkerton angetan wird. 1.600 besser zahlende Zuschauer konnten später im Inneren des Festspielhauses dem Fortgang des Stückes lauschen. 5.300 Besucher wurden nach Haus geschickt. Immerhin bekommen alle ihr Eintrittsgeld zurück.

Das Bühnenbild von »Madame Butterfly«

Bregenz verfügt mit knapp 7.000 Plätzen über die größte Seebühne der Welt. Schon aufgrund der Dimensionen spielt dabei das Bühnenbild eine entscheidende Rolle und wird stets leidenschaftlich diskutiert.

Während im Juni 2019 die Inszenierung des »Rigoletto« von Philipp Stoelzl einen unvergesslichen Eindruck schuf, präsentierte in diesem Jahr Andreas Homoki, Chef vom Zürcher Schauspielhaus, eine spartanische Bühne, die wenig Chancen für furiose Darbietungen bietet und auch – abgesehen von ihrer Monumentalität – kaum den Atem raubt.

Spielfläche ist ein 1.340 Quadratmeter großes gewelltes Stück Japanpapier, das mittels Lichteffekte in Stimmungen getaucht werden kann. Auf dieser 300 Tonnen schweren Fläche agiert die Personage des Kammerspiels.

Da die melodramatische Geschichte mit wenig tragenden Rollen auskommt, der Chor selten gebraucht wird und es weder Massenaufmärsche, Kampfspiele, Seeschlachten, Stunts noch sonstige bildwirksame Szenen gibt, wirken die Sänger verloren auf der riesigen Spielfläche. Lichttechnik und Projektionen wollen deshalb den Ausgleich schaffen und den zarten Reiz, der von der japanischen Kultur ausgeht, visualisieren.

Die Story von »Madame Butterfly«

Worum geht es in der 1904 uraufgeführten Oper von Giacomo Puccini?

Mr. B. J. Pinkerton, ein US-Marineoffizier, kauft über einen Vermittler die 15-jährige Geisha Cio-Cio-San. Er geht mit ihr eine Scheinehe ein, um sie zu besitzen. Die zierliche junge Frau, aufgrund ihres Wesens »Butterfly« genannt, nimmt die Heirat jedoch ernst. Sie will sich nicht aufgrund ihrer Armut prostituieren und glaubt fest an die Liebe. Butterfly schenkt Pinkerton einen Sohn, sie wechselt sogar die Religion, amerikanisiert sich komplett und wartet schließlich hoffnungsvoll drei Jahre auf die Rückkehr ihres geliebten Gatten, die ihr dieser fest versprochen hat.

Als der Offizier dann endlich wieder in Nagasaki auftaucht, bricht das Kartenhaus zusammen: Pinkerton hat eine amerikanische Ehefrau im Schlepp! Er denkt überhaupt nicht daran, die Verbindung zu Butterfly aufrecht halten zu wollen und geht ihr aus dem Weg. Das Mädchen wählt darauf den Tod des Samurai und stirbt »in Ehren«. Ein tragisches Melodram mit mächtiger Musik endet blutig.

Zusammenstoß der Kulturen bei »Madame Butterfly«

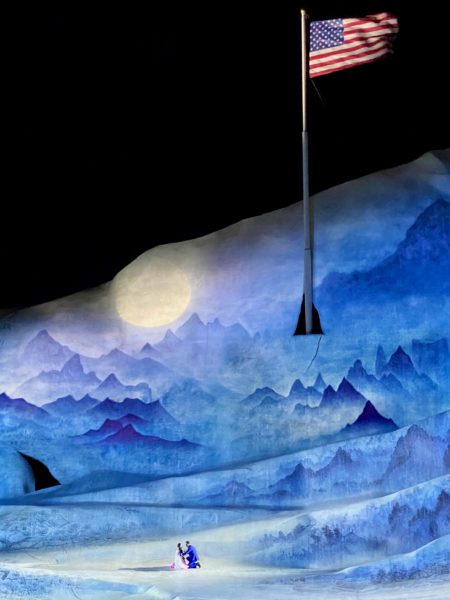

Andreas Homoki arbeitet in seiner Inszenierung den »clash of cultures«, den Zusammenstoß höchst unterschiedlicher Kulturkreise, heraus. Er betont den egozentrischen Charakter des Yankees. »Das Leben zu genießen, / Irrt er lüstern umher, / Wo Schätze sich erschließen«, beschreibt Pinkerton die Einstellung seiner Landsleute, während ein riesiger Fahnenmast mit dem Sternenbanner phallisch in den Nachthimmel wächst.

Verträge seien nur so lange von Bedeutung, wie sie benötigt werden, höhnt der US-Offizier. Ein monatlich kündbarer Ehevertrag entspreche folglich seinem Geschmack. Dieser politische Zungenschlag spielt auf die Politik der USA an, die ihre Politik ausschließlich nach ihren aktuellen Eigeninteressen ausrichtet.

Butterfly geht von anderen Werten aus. Sie verhüllt sich während ihrer langen Wartezeit auf den Ehemann mit der US-Fahne. Damit deutet sie ihre Bereitschaft zur vollständigen Amerikanisierung, zur totalen Unterwerfung und zur Abkehr von Heimat, Land und Leuten an. Sie unterwirft sich dem Schicksal und sieht im Amerikaner einen Gott, den sie anbetet.

Gesanglich stellt die Hauptrolle der Butterfly höchste Ansprüche ans Timbre. In Bregenz sind, schon aufgrund der ungesunden Witterung, alle Rollen dreifach besetzt.

In der Premiere sang die usbekische Sopranistin Barno Ismatullaeva den Part der Cio-Cio-San. Ihre Gesangsstimme schaffte mit Bravour den Spagat zwischen der jugendlichen Unbekümmertheit der Figur und ihrer furios aufbrechenden inneren Wut.

Die Musik von »Madame Butterfly«

Bregenz braucht Fans, die mit jedem Wetter rechnen. Aufnahme erfolgte vor Beginn, da tropfte es schon leicht …

Ein heranziehendes Gewitter setzte mit Donnerschlag der Aufführung auf der Seebühne ein jähes Ende. Das bot in diesem seltenen Fall sogar einen unschätzbaren Vorteil: Denn so kamen die Besucher im Festspielhaus, das von Donnerschlägen geschüttelt wurde, in den Genuss, die Wiener Symphoniker live, statt durch Lautsprecher im Außenbereich erleben zu dürfen.

Dirigent Enrique Mazzola, seit zwei Jahren »conductor in residence« der Bregenzer Festspiele, brachte den enormen Nuancenreichtum der Oper zum Ausdruck. Er beherrschte sein Orchester im klagenden Wehlaut ebenso wie im schäumenden Klagegesang. Das wird besonders bei den orchestralen Teilen deutlich, die von Anmut und Schmerz getragen sind.

Kommen erst im Innenraum richtig zur Entfaltung: Wiener Philharmoniker unter dem Dirigat von Enrique Mazzola

Komponist Puccini verstand es hervorragend, den Gegensatz zwischen dem westlichen und dem fernöstlichen Lebensstil musikalisch auszudrücken. In der Eröffnungsfuge verarbeitet der Tondichter ein exotisches musikalisches Thema auf typisch westliche Weise und mischt westliches mit japanischem Kolorit. Pinkertons Bekenntnis »Dovunque al mondo« im 1. Akt wird umrahmt durch ein Zitat der damaligen Marinehymne (ab 1931 die amerikanische Nationalhymne »The Star-Spangled Banner« in den Bläsern. Sein Duett mit dem US-Konsul Sharpless mündet in japanisches Kolorit, als der Heiratsvermittler Goro mit den Frauen eintrifft.

Barno Ismatullaeva verkörpert stimmlich ebenso furios wie sanft eine fanatisch an ihre glückliche amerikanische Zukunft glaubende Cio-Cio-San. Tenor Edgaras Montvidas singt den treulosen Amerikaner weich und zugleich aalglatt. Konsul Sharpless ist ihm ein kräftiger Begleiter mit Bariton Brian Mulligan. Mezzosopran Annalisa Stroppa nimmt es als Butterflys Vertraute als Suzuki an Stärke mit der Protagonistin auf.

»Madame Butterfly« ist eine musikalisch grandiose, im Bühnenbild zart getupfte Inszenierung, die der Gefahr entgeht, in Nippon-Nippes abzugleiten. Sie wird aufgrund der Schlichtheit des Bühnenbildes nicht die mediale Aufmerksamkeit der letzten Jahre erregen, bietet aber Liebhabern der melodramatischen »Tragedia giapponese« gleichwohl großen Genuss.

was Prinz <Rupi schreibt ist interessant und ich kann es nur teilweise beurteilen, weil ich nur die Fernsehübertragung (und auch die nur teilweise sa. Die Monumentalität des Bühnenbildes ist im Fernsehen eher störend, doch zeigen Nahaufnahmen einen Pinkerton, wie er steifer und ausdrucksloser wohl kaum sein kann. Die Stimmen sind schön, doch ist die Verwendung von Mikrofonen – heute wohl allgemein üblich – für mich, der seine Opernerinnerungen aus den 60er Jahren der Wiener Oper noch im Ohr hat, ziemlich störend. Insgesamt bin ich kein "Fan" dieser

kulturellen Massenabspeisung.

Bei 7.000 Zuschauern geht es nicht mehr ohne Mikrofone und Beschallung. Bei Open-Air-Bühnen wie in Bregenz geht es auch mehr um den Gesamteffekt einer Aufführung. Meistens werden dort noch Stuntmen, Akrobaten, Stelzenläufer und Kletterer eingesetzt. All das ist bei »Madame Butterfly« obsolet, es handelt sich streng genommen um ein Kammerspiel, das wesentlich von der stimmlichen Qualität der weiblichen Hauptdarstellerin geprägt wird. Darum glaube ich, dass nicht jede Oper für die Seebühne Bregenz geeignet ist.

Lieber Prinz Rupi, Deine Butterfly Kritik und Beschreibung ist großartig. So bildhaft, dass ich manchmal glaubte dabei gewesen zu sein.

Die Reportage vom Bücherhotel und offenbar ihrem Geburtstag veranlasst mich zur Erinnerung, dass Sie mich zu meinem 70. Geburtstag ein „Fossil“ nannten. Darf ich Sie jetzt auch „Fossil“ nennen?

Ich bitte darum, lieber Max!

Pingback: Teuflisches Opern-Spektakel: »Der Freischütz« In Bregenz - Prinz Rupi