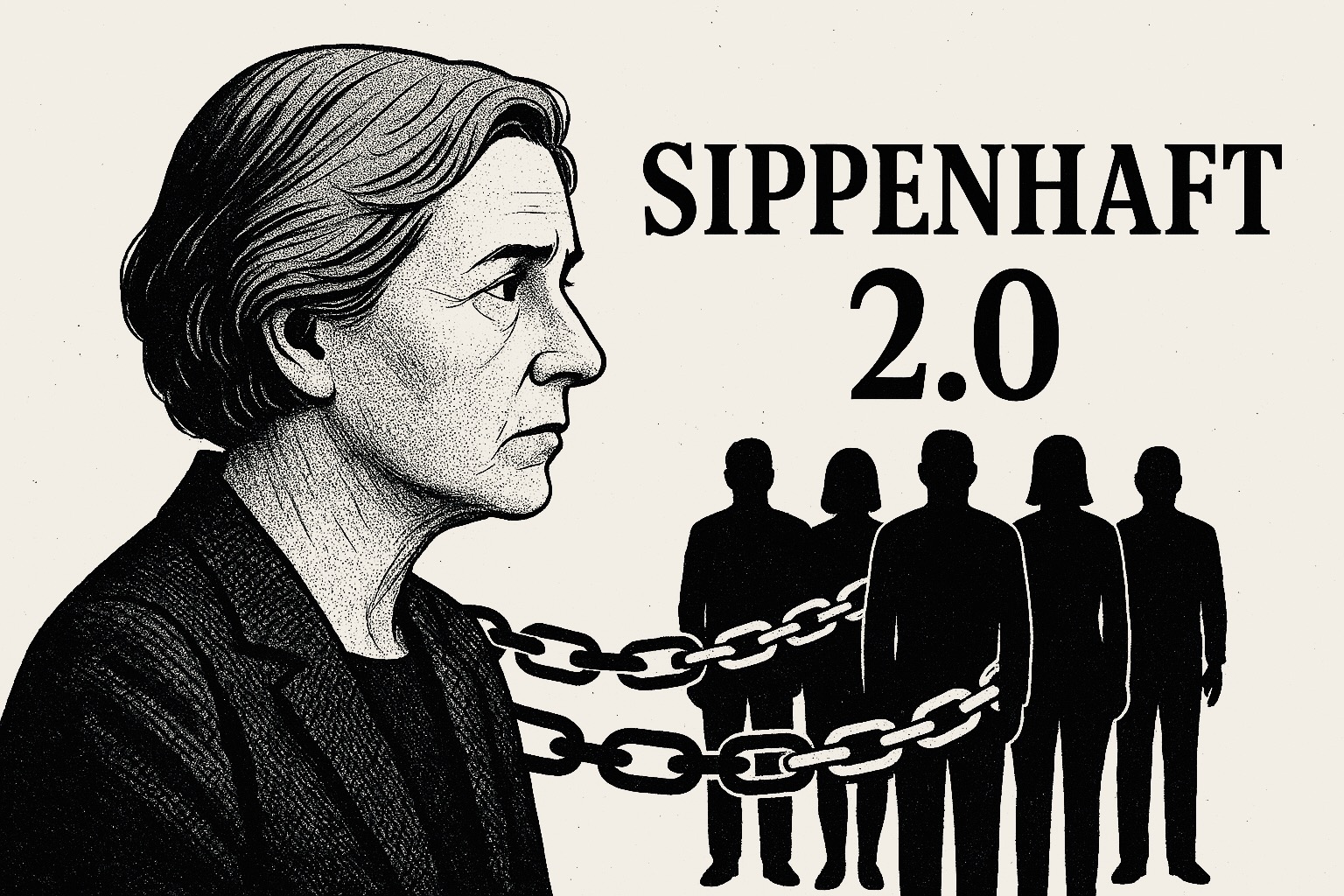

Wer mit den „Falschen“ spricht, wird verdächtig. Wer zuhört, gilt als Sympathisant. Der Vorwurf der Kontaktschuld ist zurück – nur heißt er heute anders: Sippenhaft 2.0. Illustrationen © Prinz Rupi

Die moralische Verurteilung durch Nähe

Wir leben in einer Zeit, in der nicht mehr nur das zählt, was gesagt oder getan wird – sondern zunehmend, mit wem. Der Diskurs verengt sich, weil Meinungen nicht mehr am Argument gemessen, sondern an der Umgebung bewertet werden. Wer mit den „Falschen“ spricht, sich mit ihnen zeigt oder sie zitiert, gerät schnell unter Verdacht. Nicht wegen seiner Position – sondern wegen seiner Nähe.

Ich nenne dieses aktuelle Phänomen bewusst plakativ Sippenhaft 2.0.

Der Begriff ist bewusst provokant. Denn was wir heute in Politik, Medien und Gesellschaft erleben, erinnert in beunruhigender Weise an ein altes Prinzip aus dunklen Zeiten: die kollektive Schuldzuweisung durch Assoziation. Schuld nicht durch Handlung, sondern durch Kontakt. Eine Art moralischer Infektionslehre, bei der der Verdacht reicht, um geächtet zu werden.

Wer zuhört, gerät ins Visier

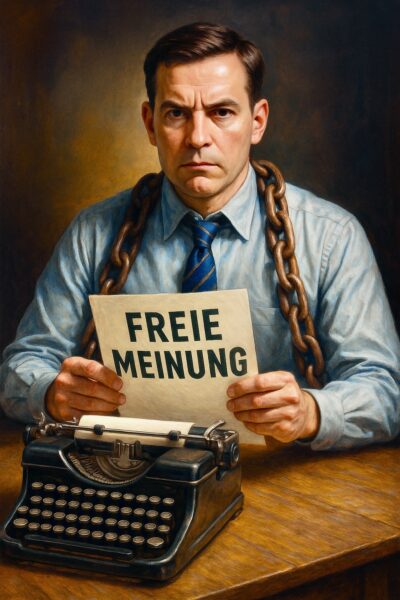

Journalismus in Ketten: Symbol für die wachsende Last moralischer Zuschreibungen in Zeiten von Sippenhaft 2.0. Wer heute schreibt, trägt nicht nur Verantwortung für seine Worte – sondern auch für jede Nähe, jedes Gespräch, jeden vermeintlich „falschen“ Kontakt.

Besonders deutlich wird das derzeit beim Thema Corona-Impfgeschädigte. Wer diesen Menschen eine Stimme gibt, wer ihnen zuhört, wer über ihre Leiden berichtet, läuft Gefahr, sofort in eine Ecke gestellt zu werden – als Impfgegner, Verschwörungstheoretiker oder „Schwurbler“. Selbst Betroffene, die nie etwas mit Protestbewegungen zu tun hatten, erleben Ablehnung, Häme oder schlichtes Schweigen.

Ich habe Menschen getroffen, deren Leben durch eine schwere Impfkomplikation aus der Bahn geworfen wurde. Sie kämpfen nicht nur mit Schmerzen und Behörden – sondern auch mit dem Stigma, überhaupt darüber zu sprechen. Die Debatte ist vergiftet, und sie ist es nicht durch Fakten, sondern durch Filterblasenmoral.

Ein typisches Szenario: Eine bekannte Persönlichkeit spricht bei einer Veranstaltung über gesellschaftliche Spaltung. Auch ein impfkritischer Arzt kommt dort zu Wort. Obwohl die beiden keinerlei gemeinsame Sache machen, wird die prominente Rednerin dennoch in die Nähe von Verschwörungstheorien gerückt – nicht wegen ihrer Worte, sondern wegen der Bühne, die sie „geteilt“ hat. Die Logik: Wer mit zweifelhaften Personen auftritt, verliert seine Unschuld. Das ist Sippenhaft 2.0 in Reinkultur.

Ein weiteres Beispiel war die Diskussion um den Journalisten Julian Assange. Assange, Gründer von WikiLeaks, veröffentlichte zahlreiche geheime Dokumente, die unter anderem Kriegsverbrechen aufdeckten.Während einige ihn als Verfechter der Pressefreiheit sehen, betrachten andere ihn als Sicherheitsrisiko. Die Kontroverse um Assange führte dazu, dass Journalisten und Medien, die mit ihm in Verbindung standen oder seine Arbeit unterstützten, ebenfalls unter Druck gerieten und sich rechtfertigen mussten. Dies verdeutlicht, wie die Nähe zu umstrittenen Figuren im Journalismus zu einer Art „Sippenhaft“ führen kann, bei der nicht nur die Inhalte, sondern auch die Beziehungen und Assoziationen kritisch bewertet werden.

Zahlreiche Beispiele gibt es auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Kritische Journalistinnen und Journalisten werden im Zusammenhang mit dem Krieg aufgrund ihrer Berichterstattung oder ihrer Sichtweise als „prorussisch“ abgestempelt, sanktioniert und in ihrer Arbeit behindert. Solche Fälle werfen Fragen zur Pressefreiheit und zur Toleranz gegenüber unterschiedlichen Perspektiven im öffentlichen Diskurs auf.

Das Stichwort Israel wage ich kaum noch zu erwähnen. Denn quasi automatisch wird jeder, der sich gegen die systematische Vernichtung der Palästinenser ausspricht, zum „Antisemiten“ und Hamas-Fan gestempelt.

Der Rückzug aus der Debatte

Artikel 5 Grundgesetz in Gefahr: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten.“

Solche Vorfälle bleiben nicht folgenlos. Sie führen dazu, dass sich viele Menschen aus Debatten zurückziehen. Aus Angst, falsch verstanden, öffentlich gebrandmarkt oder beruflich beschädigt zu werden. In »sozialen« Netzwerken wie Facebook wird das besonders deutlich. Hinzu kommt ein zunehmender Vertrauensverlust in die Medien. Nutzer spüren, dass etwas nicht stimmt und kommen inzwischen auch im öffentlich-rechtlichen Bereich schnell mit der Keule „Lügenpresse“.

Der Preis ist hoch: Wir verlieren Stimmen, die etwas zu sagen hätten. Wir verlieren die Bereitschaft zum Dialog – und damit das Fundament unserer demokratischen Streitkultur.

In diesem Zusammenhang ist auch die Strategie extem rechter Akteure zu sehen, Journalisten und Wissenschaftler vollkommen sinnlos abzumahnen und mit Einschüchterungsklagen in den wirtschaftlichen Ruin zu treiben. Sogenannte SLAPPs sind heutzutage an der Tagesordnung. SLAPP steht für Strategic Lawsuit against Public Participation, also strategisch eingesetztes juristisches Vorgehen, das einschüchtern und so geäußerte Kritik aus dem öffentlichen Raum verbannen soll.

Dieser Trend ist brandgefährlich. Denn wo Nähe mit Zustimmung gleichgesetzt wird, verkümmert das freie Denken. Wer nicht mehr mit anderen spricht, weil es „falsch aussehen könnte“, wird zum Gefangenen der eigenen Blase.

Eine gefährliche Dynamik

Sippenhaft 2.0 folgt einer gefährlichen Dynamik: Sie verdrängt den offenen Diskurs durch moralische Schablonen. Sie macht Differenzierung unmöglich und verengt das Meinungsspektrum auf das politisch oder gesellschaftlich Erlaubte. Und sie delegitimiert jeden Versuch, Brücken zu bauen oder Zwischentöne zuzulassen.

Dabei müssten wir das Gegenteil tun. Eine offene Gesellschaft lebt von Reibung, von Vielfalt, von Streit. Wir brauchen nicht weniger Gespräch – wir brauchen mehr: mehr Mut, mehr Vertrauen, mehr Unterscheidungsvermögen. Nicht jede Nähe ist eine Allianz. Nicht jedes Gespräch ist ein Schuldbekenntnis.

Ich schreibe diesen Text aus Sorge. Ich spüre, wie sehr sich die Grenzen des Sag- und Denkbaren verschieben. Ich wünsche mir einen öffentlichen Raum, in dem Zuhören nicht verdächtig ist, Gespräch nicht als Schwäche gilt und Kontakt nicht automatisch Mitschuld bedeutet.

© Prinz Rupi 2025

Leider hast du so recht. Leider zeigt sich diese Tendenz auch in unserem Verein.

Gruß Jürgen

Dieses Verhalten duchdringt die gesamte Gesellschaft, lähmt den Diskurs und führt letztlich in die Unfreiheit.

Pingback: Wie Angst Lenkt – Und Warum Sie Ein Gefährliches Machtinstrument Ist - Prinz Rupi